René Lévesque

23e premier ministre du Québec

25 novembre 1976 au 3 octobre 1985

Parti Québécois

Le fils

Naissance de René Lévesque

En l’absence d'hôpital dans leur région, Diane Dionne-Pineau et Dominique Lévesque doivent se rendre à l'Hôtel-Dieu de Campbellton, au Nouveau-Brunswick, pour donner naissance à leur enfant. C'est le 24 août 1922 que naît le petit René.

« Quand René Lévesque évoque sa naissance à Campbellton, en 1922, il fait référence à la fin tragique de la première grossesse de sa mère pour expliquer pourquoi il est né dans la province voisine. Ses parents, encore traumatisés par les manœuvres dramatiques dont ils avaient été des témoins impuissants, avaient décidé que cette deuxième naissance, une sorte de renaissance pour eux, se ferait dans les meilleures conditions possibles. La césarienne et des transfusions de bras-à-bras, s’il le fallait. » - Louis Bernard, Magazine Gaspésie

L'Hôtel-Dieu de Campbellton au Nouveau-Brunswick.

Fonds d'archives du Séminaire de Québec

René Lévesque bébé. Vers 1922 ou 1923.

Fondation René-Lévesque

Diane Dionne-Pineau, mère de René Lévesque. Vers 1920.

Fondation René-Lévesque

Enfance de René Lévesque

René Lévesque est l'aîné d'une famille de quatre enfants. Il a deux frères, Fernand et André, ainsi qu'une sœur, Alice. C'est dans une résidence unifamiliale acquise vers 1920 par son père que René passe son enfance et une partie de son adolescence à New Carlisle en Gaspésie. Cette maison de bois blanc est située au 16 de la rue Mount Sorel.

René Lévesque en pique-nique. Vers 1925.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Son père était sa plus grande influence. C'est grâce à lui que René a développé sa passion pour les livres, l’écriture et la politique. À l’âge de onze ou douze ans, il avait déjà lu tous les discours de Wilfrid Laurier que son père avait conservé.

Dominique Lévesque qui le porte sur son épaule son fils René Lévesque. Vers 1920.

Fondation René-Lévesque

René Lévesque avec sa mère Diane, sa sœur Alice et ses frères Fernand et André.

Fondation René-Lévesque

École de New Carlisle

René Lévesque débute ses études à l'école primaire de New Carlisle.

« René Lévesque fait d'ailleurs ses études primaires dans une petite école de rang bilingue, une one-room schoolhouse qu'il qualifie de « misérable cabane ». À l'école, les francophones le considèrent comme un enfant triste alors que les anglophones voient en lui un trouble maker. Chétif, il fait toutefois preuve de caractère et ne craint aucun élève. Il côtoie surtout des catholiques à l'école primaire: Canadiens français, Acadiens ou encore anglophones d'origine irlandaise. Bien qu'ils se taquinent entre eux, s'insultant de French frogs et de crawfish, René Lévesque conserve de bons souvenirs de cette époque, qu'il qualifie de « très folklorique ». Il assure également qu'il n'a « gardé aucun ressentiment vis-à-vis des gens de langue anglaise ». Il est pourtant confronté directement aux inégalités, notamment lorsqu'il passe devant la New Carlisle Academy, une high school moderne que fréquentent les fils de riches et qui contraste avec sa modeste école de rang où il étudie. Malgré le sentiment d'injustice, le jeune René Lévesque, enfant hyperactif et bagarreur, est apaisé par la mer qui borde sa Gaspésie natale. » - Wikipédia

Séminaire de Gaspé

En 1933, René Lévesque parcourt 200 kilomètres et débute des études classiques au séminaire de Gaspé où il sera pensionnaire.

« L'influence de ses parents ne tarde pas à se révéler puisque [René] a une longueur d'avance sur ses camarades, lui qui a déjà lu la plupart des livres que les prêtres lui recommandent. Élève doué, il se distingue notamment en rédaction et en syntaxe, disciplines où il démontre des aptitudes précoces. Il fait toutefois preuve d'arrogance, conscient d'une supériorité intellectuelle qu'il estime lui mériter un traitement de faveur. Il est d'ailleurs le préféré des jésuites, ce qui ne manque pas d'attiser la jalousie de ses camarades de classe. Malgré sa réputation de petit prodige, le jeune René Lévesque ne perd pas sa fougue caractérielle, alors qu'il n'hésite pas à contester les règlements de l'établissement, notamment l'heure du couvre-feu, ou à taillader la redingote neuve d'un élève qui lui subtilise son statut de premier de classe. Au séminaire de Gaspé, il entre en contact pour la première fois avec le monde politique lors des élections de 1935. Il a alors l'occasion de rencontrer Philippe Hamel, meneur de l'Action libérale nationale (ALN) et figure de proue du mouvement pour la nationalisation de l'hydroélectricité. » - Wikipédia

Détail d'une photographie de classe représentant le jeune René Lévesque, alors étudiant au Séminaire de Gaspé. Vers 1933.

Musée de la Gaspésie.

Fonds Corporation du Séminaire de Gaspé

René Lévesque (2e rangée, 1er à gauche) dans sa classe d'éléments latins au séminaire de Gaspé. Vers 1935.

Musée de la Gaspésie

Brochure de la conférence du docteur Philippe Hamel Le trust de l'électricité menace pour la sécurité sociale,

prononcée à l'école du Plateau, à Montréal, le 18 janvier 1937.

Collection Dave Turcotte

De la Gaspésie à Québec

« En juin 1937, le père de René Lévesque meurt à la suite d'une intervention chirurgicale pour une crise d'appendicite. Les funérailles ont lieu à l'église Saint-Patrice, à Rivière-du-Loup. Par la suite, sa mère, qui a du mal à s'adapter à New Carlisle, car elle ne maîtrise pas l'anglais, quitte la Gaspésie pour s'installer à Québec avec ses enfants. En 1938, René Lévesque passe donc ses dernières vacances en Gaspésie. C'est l'occasion pour lui de s'initier à un domaine qui deviendra plus tard un gagne-pain: la radio. En effet, sous la recommandation de son père, il décroche un poste d'animateur à CHNC, une radio locale qui appartient au dentiste Charles Houde. Les auditeurs entendent donc pour la première fois René Lévesque à la radio qui annonce d'une voix juvénile: «Ici CHNC New Carlisle...». » - Wikipédia

« Le 3 janvier 1939, sa mère se marie avec Albert Pelletier, un avocat de « la vieille capitale » et ami de la famille qui pratiquait jadis le droit avec Dominique Lévesque, à New Carlisle. René Lévesque aura beaucoup de mal à accepter cette situation, lui qui est encore marqué par l'héritage d'un père qu'il considère comme son héros. À Québec, il se découvre une deuxième famille auprès des Marceau, un clan dont la mère, d'origine irlandaise, deviendra comme une seconde figure maternelle. C'est aussi à ce moment que le jeune René noue une relation amoureuse avec Louise L'Heureux, fille d'Eugène L'Heureux, le rédacteur en chef de L'Action catholique. » - Wikipédia

Collège Saint-Charles-Garnier

René poursuit ses études au Collège Saint-Charles-Garnier. C’était le premier collège en Amérique du Nord et pendant près d’un siècle et demi il est connu officiellement sous le nom de « Le Collège des Jésuites de Québec ».

« À Saint-Charles-Garnier, René Lévesque impressionne ses camarades de classe en rhétorique. Ces derniers réservent parfois même une ovation debout à ce tribun en devenir. Baignant dans un climat patriotique et inspiré par le nationalisme d'Henri Bourassa et du Devoir, Lévesque signe aussi ses premiers textes politiques. Il y affirme déjà un “idéalisme pragmatique”, méprisant à l'égard du “nationalisme de parade et de drapeau” : “Les rêveurs nuageux, les élucubrateurs de systèmes utopiques ne font jamais que des coches mal taillées. On en a vu de ces penseurs enfumés, soi-disant animateurs de soi-disant mouvements patriotiques… Des phrases sonores et bien senties, des exhortations enflammées… Et puis, rien : pas d’action, pas de réalités, rien que du bavardage. Des idéologues battant le tamtam du patriotisme, et non des constructeurs.” » - Wikipédia

René Lévesque à 17 ans, étudiant au Collège Saint-Charles-Garnier. 1939.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

LE FILS

Magazine familial Le Lundi. 9 juillet 1978.

Collection Dave Turcotte

Page 7 du Journal de Montréal. 3 novembre 1987.

Collection Dave Turcotte

Sur les photos : René âgé de deux ans accompagnant son père Dominique à la barrière de leur résidence de New Carlisle. En haut à droite, sa mère Diane âgé de 18 ans en 1914. En bas à droite, René avec sa mère en 1966.

Magazine Paris Match. Années 1980.

Collection Dave Turcotte

Page 9 du Journal Le nouveau samedi. 31 décembre 1972.

Collection Dave Turcotte

René Lévesque et sa Gaspésie

« Gaspésien d’origine, René Lévesque a toujours manifesté de l’intérêt pour la péninsule et de l’affection pour le peuple gaspésien. Bien des traits de sa personnalité sont issus de son appartenance à la Gaspésie. Et cette dernière aura une empreinte sur sa pensée politique et sur l’importance qu’il accordera au développement du Québec et de ses régions. » - Jean-Marie Fallu, Journal Le Devoir

100 ans plus tard, la mémoire de René Lévesque est encore présente en Gaspésie. Voici quelques-unes de ces traces.

Photographies de l'Espace René-Lévesque à New Carlisle. 2021.

Collection Dave Turcotte

Photographies du monument à la mémoire de René Lévesque à New Carlisle. Vers 2000 et 2021.

Collection Dave Turcotte

Signet et carte postale du monument à la mémoire de René Lévesque à New Carlisle. Fondation de la maison René-Lévesque.

Collection Dave Turcotte

Photographies de la maison d'enfance de René Lévesque située au 16 de la rue de Mountsorrel à New Carlisle. 2021.

Collection Dave Turcotte

Photographie du panneau de l'avenue René-Lévesque à New Carlisle. 2021.

Collection Dave Turcotte

René visitait souvent son père à son bureau avant de se rendre à l’école.

Photographie de l'ancien bureau d'avocat du père de René Lévesque situé au 135 du boulevard Gérard-D.-Lévesque à New Carlisle. 2021.

Collection Dave Turcotte

Photographies des panneaux du boulevard René-Lévesque à Chandler. 2021.

Collection Dave Turcotte

Photographie du panneau d'un centre administratif de la Commission scolaire René-Lévesque à Bonaventure. 2021.

Collection Dave Turcotte

Reportage de Maxence Bilodeau sur le souvenir de René Lévesque à New Carlisle, 30 ans après sa mort. Radio-Canada. 2017.

YouTube

Page B1 du Journal Le Soleil. 24 décembre 1976.

Collection Dave Turcotte

Le journaliste

Ses débuts à la radio

À l'âge de 13 ans, René fait ses début sur les ondes de CHNC à New Carlisle. Radio bilingue jusqu’en 1940, René traduit les nouvelles anglaises en français durant l’été 1936. C’est une belle opportunité pour un garçon de 13 ans de parler en ondes. Cet avant-goût du journalisme est ce qui a donné naissance à sa passion pour la radio et les communications. Aussi, lors de ses études, il écrit dans les journaux étudiants L'Envol, Le Garnier et Le Carabin.

Déménagé à Québec, René poursuit sa passion sur les ondes de CHRC comme annonceur substitut en 1941 et 1942 et puis à CBV.

Correspondant de guerre

En 1944, le Bureau de l'information de guerre des États-Unis cherche des journalistes polyglottes. Ainsi, Lévesque contribue à l'American Psychological Warfare Department et participe aux campagnes militaires de France, d'Allemagne et d'Autriche.

« Bien qu'il soit opposé à la conscription, Lévesque préfère nettement servir sous les ordres des États-Unis que dans les « forces de Sa Majesté ». Au printemps, il est donc engagé comme agent de liaison pour le compte de l'armée américaine et se rend à Londres, quotidiennement bombardée par les V1 et les V2 allemands. Dans la capitale britannique, il effectue essentiellement un travail de propagande pour le compte des États-Unis, diffusant des messages dans les pays occupés (France, Pays-Bas, Tchécoslovaquie, etc.) et en Allemagne par le biais d'une radio, La Voix de l'Amérique. Il est également en communication avec la résistance française, qui prépare le débarquement de Normandie de l'autre côté de la Manche. » - Wikipédia

« À l'été 1944, quelques semaines après le débarquement de Normandie, il arrive à Caen, où il constate tout le potentiel destructeur de la guerre: la ville est en ruine à la suite des bombardements alliés et des combats. De retour à Londres, il s'impatiente dans son petit studio de Grosvenor Square, lui qui espère être déployé au cœur des évènements. Ses vœux sont exaucés lorsqu'en octobre 1944, il monte à bord d'une forteresse volante qui bombarde le Pas-de-Calais. En février 1945, il est correspondant de guerre pour les troupes des généraux américains Omar Bradley et George Smith Patton puis du général Alexander Patch. En mars, Lévesque est rattaché à l'armée française alors qu'elle s'engouffre en Allemagne. […] Le jeune journaliste québécois accompagne ensuite la première unité de la 45e division d'infanterie américaine qui atteint le camp de concentration de Dachau, en Allemagne ». - Wikipédia

Photographies de René Lévesque travaillant pour le Bureau d'information de guerre des États-Unis. 1944.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Ses débuts à Radio-Canada

La guerre terminée, il s'installe à Montréal et devient journaliste pour Radio-Canada International (RCI). Il est animateur à La Voix du Canada, un service destiné aux auditeurs de France et d'Europe. C'est là qu’il commence à pratiquer le reportage.

En avril 1949, il intègre le service national de Radio-Canada. Il anime l'émission d'actualité Journalistes au micro. Il brille par son charisme et reçoit rapidement les éloges de ses collègues malgré un physique peu avantageux et une voix qui n'est pas radiophonique.

Article sur le programme La Voix du Canada. Février 1949.

Radio-Canada International

Quelques journalistes du Cercle des journalistes de Montréal réunis autour d'un micro de C.B.C. avec leur collègue René Lévesque leur montrant un texte. Juin 1949.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Une autre guerre

En 1951, l'émission Journalistes au micro est retiré des ondes. René Lévesque retourne au Service international de Radio-Canada. À l'autre bout du monde, éclate la guerre de Corée. En juillet 1951, René Lévesque y est envoyé comme correspondant de guerre. Aussi diffusés sur les ondes du réseau national, ses reportages sur le champ de bataille le font découvrir du grand public. René Lévesque devient un reporter étoile.

René Lévesque s'entretient avec le lieutenant-colonel Jacques Dextraze pendant la guerre de Corée.

Le début de la télévision

En 1953, René Lévesque est promu chef du nouveau service des reportages de Radio-Canada. Il crée Carrefour, avec la journaliste Judith Jasmin. Présentée aux heures de grande écoute, cette nouvelle émission radiophonique se consacre uniquement aux reportages sur l'actualité. « Approfondir les multiples aspects de la vie quotidienne régionale ou encore aborder les questions d’éducation, de santé publique et de culture, voilà le mandat du magazine radiophonique Carrefour. » - Radio-Canada

Sur les ondes de la radio de Radio-Canada, il animera également les émissions Premier plan et La revue de l'actualité aux côtés de Judith Jasmin. Avec la popularité grandissante du cinéma, René Lévesque devient critique à l'émission La Revue des Arts et Lettres.

La télévision fait son apparition au Québec. L'émission Carrefour devient télédiffusée en 1955. « Elle est maintenue aux heures de grande écoute, chaque soir de semaine entre 18 h 15 et 19 h 15. Pour René Lévesque, ce passage à la télévision cimente sa consécration en tant que journaliste vedette. En avril 1956, Carrefour est écoutée par près de 60 % des foyers montréalais. L'émission se penche, sous la forme d'entrevues et de reportages, sur divers enjeux qui traversent le Québec de l'époque, de la condition féminine à la place du joual dans l'identité québécoise. Carrefour s'offre même parfois des invités de marque, notamment lorsque René Lévesque interviewe Eleanor Roosevelt, ancienne première dame des États-Unis. » - Wikipédia

Le 20 juin 1956, journée d’élections générales au Québec, le journaliste René Lévesque recueille les opinions des électeurs de la circonscription montréalaise de Laurier. Quatre ans plus tard, il sera élu député de cette même circonscription sous la bannière libérale.

Vox pop électoral de René Lévesque à l'émission Carrefour. Radio-Canada. 20 juin 1956.

L’animateur de l’émission Premier plan René Lévesque raconte le combat des Noirs américains contre la ségrégation raciale.

Reportage de René Lévesque à l'émission Premier plan. Radio-Canada. 1er mai 1960.

Point de mire

Le 28 octobre 1956, c’est la première diffusion de l’émission qui deviendra mythique : Point de mire. Devenu contractuel à Radio-Canada, René Lévesque crée cette émission qu’il anime en direct pendant trois ans. Claude Sylvestre en est le réalisateur.

« Chaque semaine, l’émission analyse en profondeur un événement de l’actualité politique nationale ou internationale à l'aide de graphiques, de cartes et d'extraits filmés. Point de mire est d'abord présentée tard le dimanche soir, de 23 h 15 à 23 h 45, soit après le Téléjournal et les Nouvelles sportives. Cette case ingrate de la grille horaire n’empêchera pas l'émission de gagner rapidement en notoriété. Dès sa première saison, l’émission Point de mire remplit son pari d’être à la fois instructive et populaire. Avec son talent de communicateur et ses connaissances fort étendues, le journaliste René Lévesque donne du relief à ce magazine télévisé déjà intéressant par son sujet qui fait les manchettes. Le lundi matin, les conversations tournent inévitablement autour de la dernière analyse de Point de mire. À l’été 1957, ce sont 57 % des téléspectateurs de la région montréalaise qui sont à l’écoute de l’émission. […] En 1958, l’émission Point de mire est désormais programmée le mardi soir, à 22 h 30. » - Radio-Canada

« Lévesque travaille d'arrache-pied pour proposer du contenu de qualité. Il se concentre sur l'actualité internationale, comme la crise du canal de Suez ou les luttes anticoloniales qui secouent le monde à l'époque. René Lévesque n'hésite pas non plus à prendre position lors de sa demi-heure d'antenne, notamment sur la question de la place du Québec au sein du Canada. » - Wikipédia

Photographies de l'émission Point de mire. Radio-Canada. Entre 1956 et 1959.

Liste des thèmes abordés dans la première saison de l'émission Point de mire. Radio-Canada. Vers 1957.

Radio-Canada

René Lévesque y offre une analyse détaillée de la guerre d'Algérie. Il en fait ressortir toute les nuances et la complexité, en prenant notamment le temps de dresser un portrait de la politique colonialiste française. « C’est un véritable labyrinthe presque incompréhensible », explique le journaliste chevronné, « mais en même temps, c’est l’un des plus sérieux problèmes qui se posent dans le monde d’aujourd’hui ».

Version intégrale de la première émission de la troisième saison de l'émission Point de mire. Radio-Canada. 7 octobre 1958.

Émission Point de mire sur la cassette VHS volume 3 du coffret souvenir Classique des années cinquante pour souligner les 40 ans de Radio-Canada. Radio-Canada. 1992.

Collection Dave Turcotte

Don d'Alexandre Girard-Duchaine

Grève des réalisateurs de Radio-Canada

En décembre 1959, la grève des réalisateurs de Radio-Canada bouleverse la carrière de René Lévesque. L’émission Point de mire est suspendue. Rapidement, il manifeste aux côtés des grévistes même s’il n’est pas directement touché par ce conflit. Il s’outre de l’indifférence du gouvernement fédéral et des collègues de la CBC devant ce conflit de travail qui s’étire sur environ trois mois. Lévesque devient ni plus ni moins une figure de proue de ce conflit.

« Les scènes de brutalité policière et son arrestation aux côtés de son ami et leader syndical Jean Marchand accentuent la fracture entre René Lévesque et Radio-Canada. Au cœur de la grève, il crée l'émission Ce qui se brasse, à CKAC, où il ne se gêne pas pour émettre des opinions engagées qui ne plaisent pas aux patrons de la société d'État. Lorsque ces derniers le forcent à choisir entre Ce qui se brasse et Point de mire, Lévesque est sans équivoque : "J’ai fini d’être l’esclave de Radio-Canada. Je compte bien à l’avenir m’orienter comme bon me semblera dans de nouvelles directions...". Le 24 avril 1960, il coupe définitivement les ponts avec Radio-Canada et met le cap sur de « nouvelles directions » qui le mèneraient bientôt au sommet du Québec. » - Wikipédia

Petit Point de mire sur la grève des réalisateurs de Radio-Canada. CSN. 1959.

LE JOURNALISTE

Article René Lévesque un intérêt dévorant : Le Canada français. Journal La Presse. 7 juillet 1962.

Collection Dave Turcotte

Après avoir perdu son ministère suite à la défaite du gouvernement Lesage en 1966, René Lévesque, encore député, signe une page dans le journal Dimanche-Matin sur l'actualité.

Publicité de la page Point de mire de René Lévesque. Journal Dimanche-Matin. 1966.

Collection Dave Turcotte

Article d'Emmanuel Bilodeau, alors stagiaire au journal La Presse, sur celui qu'il personnifiera au petit écran près de vingt ans plus tard.

Pages 1 et 5 du journal Télé-Presse. 15 au 22 août 1987.

Collection Dave Turcotte

Après sa démission à titre de premier ministre du Québec, René Lévesque est retourné au journalisme et à l'animation d'émission télévisée d'affaires publiques.

Page 29 du journal Échos-Vedettes. 7 au 13 novembre 1987.

Collection Dave Turcotte

Le ministre

Lévesque le libéral

Élection québécoise du 22 juin 1960

« À la fin des années 1950, René Lévesque figure parmi les antiduplessistes. Libéral dans l’âme, Lévesque a soif de changement dans un Québec dirigé par l’Union nationale, parti conservateur et ruraliste, proche des milieux cléricaux. » - Wikipédia

Le 6 mai 1960, la candidature de René Lévesque dans le comté de Montréal-Laurier est annoncée dans la presse. « Il ne s’agit pas d’un territoire facile à conquérir, même pour un candidat vedette, comme l’a démontrée quatre ans plus tôt la cuisante défaite du journaliste Pierre Laporte face à l’unioniste Arsène Gagné. Majoritairement francophone, le comté est tout de même composé d’un tiers de Québécois issus de la diversité, principalement des Grecs et des Italiens. Cette composante démographique donne à Montréal-Laurier une réputation d’imprévisibilité électorale. Il s’agit toutefois d’un électorat intéressant pour René Lévesque, un “populiste” et “internationaliste” sensible aux questions d’immigration et de vivre-ensemble. » - Wikipédia

Éric Bédard écrit que « durant la campagne, René Lévesque est plusieurs fois présenté comme un cryptocommuniste. Dans un entrefilet, le 1er juin, le Montréal-Matin explique sans grande subtilité que “Pat Walsh, chef anticommuniste bien connu, a annoncé qu'il ferait la campagne contre René Lévesque” ! Le Devoir prend un malin plaisir à se moquer de ces insinuations. Le quotidien rapporte que dans Le Guide du Nord, de Jacques Francoeur, et dans Les Nouvelles Illustrées, du jeune Pierre Péladeau, René Lévesque est présenté comme “l'ami de cœur de Monsieur K.” (Khrouchtchev) ! Pour l'Union nationale, Lévesque est décidément l'homme à abattre. Les libéraux lui demandent d'ailleurs d'animer une émission sur les ondes de CKAC. La foule vient nombreuse à chacune de ses présences. Lors de la dernière grande assemblée de la campagne, c'est lui qu'on retrouve aux côtés de Jean Lesage et de Georges-Émile Lapalme. L'Union nationale promet d'ailleurs que si elle est reportée au pouvoir et que Lévesque est battu dans Laurier et retourne à Radio-Canada, le gouvernement fondera une radio québécoise, pour faire contrepoids à la propagande gauchiste du candidat libéral ! »

Cette campagne électorale est aussi marquée par de nombreuses irrégularités. On n’a qu’à penser au bourrage des urnes et à l’intimidation dans et à l’extérieur des bureaux de vote. Fait à noter, un candidat du même nom que René Lévesque se porte candidat libéral indépendant pour confondre les électeurs.

« Pendant ce temps, Lévesque parcourt son comté à la rencontre de l’électorat. Il privilégie une approche intimiste, faisant du porte-à-porte pour rencontrer les électeurs chez eux. Ces “assemblées de cuisine” deviendront quelques années plus tard une approche privilégiée du Parti Québécois. René Lévesque mise également sur de nombreux discours alors qu’il devient l’orateur le plus prolifique du Parti libéral lors de la campagne de 1960. Ses assemblées attirent les foules et sont particulièrement efficaces pour caricaturer l’Union nationale. Il insiste notamment sur le scandale du gaz naturel de 1957, l’exploitation des ressources naturelles, la corruption, l’autonomie provinciale et l’état de l’éducation. Le 20 juin 1960, le Parti libéral conclut sa campagne électorale par une grande assemblée au Palais du commerce de Montréal. Ce ralliement attire une foule de 25 000 personnes que René Lévesque galvanise en véritable tribun populaire, volant même la vedette à Jean Lesage. » - Wikipédia

Le 22 juin 1960, René Lévesque est élu par une majorité de 129 voix. Le Parti libéral prend le pouvoir et forme un gouvernement majoritaire, mettant fin à un peu plus de 15 ans du règne de l’Union nationale. Le 4 juillet, René Lévesque est officiellement assermenté député de Montréal-Laurier.

Résultats de l'élection québécoise de 1960 dans la circonscription de Montréal-Laurier.

Musée virtuel d'histoire politique du Québec

Publicités du candidat libéral René Lévesque . Parti libéral du Québec. 1960.

Collection Dave Turcotte

Publicité de la grande assemblée libérale de fin de campagne du 20 juin 1960 à Montréal. Parti libéral du Québec. 1960.

Collection Partis politiques.

Assemblée nationale du Québec.

Revue Cité libre sur l'élection du 22 juin 1960. Août-septembre 1960.

Collection Dave Turcotte

Ministre des Travaux publics du 5 juillet 1960 au 28 mars 1961

Le 5 juillet 1960, René Lévesque est assermenté ministre des Travaux publics dans le cabinet du premier ministre Jean Lesage. Son premier mandat est de s'attaquer au favoritisme et au clientélisme qui règnent au sein de l’État. Rapidement, il réalise l'ampleur de la corruption, car il se fait offrir de nombreux pots-de-vin. Il fait l’inventaire des dossiers en cours et procède à des appels d'offres publics pour les contrats dépassant les 25 000 $.

Ministre des Ressources hydrauliques du 5 juillet 1960 au 28 mars 1961

Le 5 juillet 1960, René Lévesque est aussi assermenté ministre des Ressources hydrauliques dans le cabinet du premier ministre Jean Lesage. Il s'entoure d'économistes afin de l’aider à favoriser une place plus grande à l'État québécois dans la gestion des ressources hydrauliques. En ce sens, il fait le choix de confier l'aménagement du barrage sur la rivière Manicouagan à Hydro-Québec plutôt qu’à des compagnies américaines. Il s’assure aussi qu’Hydro-Québec fasse affaire avec des entrepreneurs locaux plutôt qu’étrangers. Ainsi, il permet à la société d'État d'acheter québécois même si les contrats coûtent 10% ou 15% plus cher.

Photographie de l'assermentation de René Lévesque à titre de ministre des Travaux publics et ministre des Ressources hydrauliques. 5 juillet 1960.

Collection Dave Turcotte

Ministre des Richesses naturelles du 28 mars 1961 au 19 janvier 1966

Le 28 mars 1961, René Lévesque est assermenté ministre des Richesses naturelles dans le cabinet du premier ministre Jean Lesage. Ce ministère, nouvellement créé, regroupe le ministère des Ressources hydrauliques et celui des Mines. Il réalise rapidement toute l’importance de l’industrie minière dans l’économie québécoise.

« Malgré les retombées économiques et la création d’emplois, le secteur minier est largement dominé par les capitaux étrangers : il est contrôlé à plus de 60 % par les Américains. Le Québec est d’ailleurs la province où les multinationales engendrent la plus grande marge de profit en Amérique du Nord et, à l’échelle canadienne, payent le moins de redevances. René Lévesque se donne donc pour objectif de leur faire payer une juste part. Pour ce faire, le Parti libéral lance une réforme de la Loi des mines en mai 1961. L’État québécois augmente alors les redevances exigées aux compagnies étrangères en plus de stimuler l’exploitation et l’exploration minières en s’octroyant le droit de retirer les baux des compagnies inactives. Lévesque n’hésite pas à sauter dans la mêlée et à affronter les entrepreneurs récalcitrants, quitte à déclencher des polémiques. » - Wikipédia

« S’il ne peut pas nationaliser l’industrie minière, René Lévesque compte impliquer davantage l’État au sein du processus d’exploration. C’est dans cette perspective que l’électrisant ministre des Ressources naturelles crée une nouvelle institution : la Société québécoise d’exploration minière (SOQUEM). La nouvelle société, qui n’a pas tout de suite reçu l’approbation de Jean Lesage lorsque Lévesque soumit son mémoire au cabinet, finit par devenir un symbole fort de la réappropriation du territoire par l’État québécois. Lorsque la SOQUEM entame ses premiers projets, en Abitibi-Témiscamingue, le ministère des Ressources naturelles est inondé de lettres d’ingénieurs québécois exilés à l’étranger. Ces derniers, enthousiasmés par les réformes du gouvernement Lesage, désirent revenir au pays pour travailler chez eux. » - Wikipédia

Élection québécoise du 14 novembre 1962

« À l’automne 1961, René Lévesque reprend un slogan des années 1930 qui deviendra un symbole de la Révolution tranquille : “Soyons maîtres chez nous !”. Il prévient également le reste du Canada : “Les Canadiens français ne tolèreront plus le statut de citoyens de second ordre dans leur propre province. L’époque des bâtisseurs d’empire et de la domination des grandes entreprises est révolue.” Il lui reste toutefois à convaincre son chef, Jean Lesage, qui est encore sceptique quant à l’efficacité économique et la popularité d’un tel projet. À l’été 1962, René Lévesque parcourt les quatre coins de la province afin de tâter le pouls du public et convaincre la population du bien-fondé de la nationalisation de l’hydroélectricité. » - Wikipédia

« Les 4 et 5 septembre 1962, le Conseil des ministres tient une réunion gardée secrète au camp de pêche du Lac-à-l’épaule dans l’actuel Parc national de la Jacques-Cartier. C’est au cours de cette fin de semaine que René Lévesque réussit à convaincre le caucus libéral d’aller de l’avant avec le projet de nationalisation. On décide également de déclencher des élections générales anticipées afin de soumettre le projet aux électeurs québécois. » - Wikipédia

Le 14 novembre 1962, le Parti libéral de Jean Lesage est réélu au pouvoir avec un plus grand nombre de députés : 63 sièges sur 95 et 56,40 % des voix. Dans la circonscription de Montréal-Laurier, René Lévesque est lui aussi réélu avec une plus grande majorité.

Résultats de l'élection québécoise de 1962 dans la circonscription de Montréal-Laurier.

Musée virtuel d'histoire politique du Québec

Publicité électorale du Parti libéral dans le journal L'Écho de Louiseville. 25 octobre 1962.

Collection Dave Turcotte

Publicité électorale du Parti libéral à la page 6 dans le Bulletin des agriculteurs. Octobre 1962.

Collection Dave Turcotte

Une et page 16 du journal électoral du Parti libéral. 1962.

Collection Dave Turcotte

Publicité électorale du Parti libéral à la page 18 du journal Le Soleil. 9 novembre 1962.

Collection Dave Turcotte

Publicité électorale du Parti libéral à la page 36 du journal Le Soleil. 10 novembre 1962.

Collection Dave Turcotte

Publicité électorale du Parti libéral à la page 14 dans le journal Le Soleil. 3 novembre 1962.

Collection Dave Turcotte

Ministre de la Famille et du Bien-être social du 14 octobre 1965 au 16 juin 1966

Le 14 octobre 1965, René Lévesque est assermenté ministre de la Famille et du Bien-être social dans le cabinet du premier ministre libéral Jean Lesage. À cette fonction, René Lévesque met en place un régime d'adoption, une aide aux familles monoparentales et un service d'assistance médicale gratuite.

Élection québécoise du 5 juin 1966

Le 5 juin 1966, les Québécois élisent contre toute attente, l’unioniste Daniel Johnson, premier ministre du Québec. Cette élection marque la fin de l’« équipe du tonnerre » des libéraux de Jean Lesage. L’écart entre le nombre de députés unionistes et libéraux est bien plus serré que celui du nombre de votes qui favorise largement le Parti libéral. Tellement, que le premier ministre Jean Lesage remet en doute, pendant quelques jours, l’issu du résultat de cette élection. Dans la circonscription de Laurier, René Lévesque est réélu député pour la troisième fois avec une majorité plus grande qu’en 1962.

Pour en savoir plus sur cette élection, vous pouvez visiter notre exposition sur l'élection de 1966.

Résultats de l'élection québécoise de 1966 dans la circonscription de Laurier.

Musée virtuel d'histoire politique du Québec

Mosaïque des candidats du Parti libéral publiée dans le journal libéral La Réforme édition spéciale, volume XI, numéro 7. Mai 1966.

Collection Dave Turcotte

Publicité du candidat libéral René Lévesque dans Laurier. 1966.

Collection Dave Turcotte

Caricature de Raoul Hunter publiée dans le journal Le Soleil. 25 avril 1966.

Collection Dave Turcotte

Affiche d'Andrée Bertrand-Ferretti, candidate riniste dans Laurier. 1966.

Collection Dave Turcotte

Lévesque le souverainiste

L'élection de 1966 marque la montée du mouvement indépendantiste avec l’arrivée du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) de Pierre Bourgault et du Ralliement national (RN) de Gilles Grégoire sur la scène électorale québécoise. Sentant cette effervescence, Lévesque considère que son parti et son chef doivent revoir leur position constitutionnelle. La relation entre les deux hommes se détériore rapidement.

« Il n’est pas le seul à remettre en question le leadership de son chef. Une clique de “réformistes”, dont font notamment partie François Aquin (député de Dorion), Robert Bourassa (député de Mercier et futur premier ministre) et Pierre O’Neill (directeur du journal du parti), se forme autour [René Lévesque]. Ces opposants à Lesage cultivent deux principales ambitions : prendre les rênes du PLQ en occupant des postes de direction et réformer le programme du parti afin d’“aller plus loin”. Dans cette perspective, René Lévesque travaille à l’élaboration d’une position constitutionnelle qu’il désire voir adopter par sa formation politique. C’est ainsi que naît la souveraineté-association, un projet politique visant à faire du Québec un pays souverain, mais étroitement associé au Canada, notamment par le biais d’un marché commun (il expose ce projet dans Option Québec, un manifeste qui paraît en 1968). Le 13 octobre 1967, 100 ans après la formation de la Confédération canadienne, les membres du Congrès du Parti libéral du Québec refusent de débattre de la proposition de Lévesque. Ce n’est pas une grande surprise pour le député de Laurier, qui ne s’attendait pas à ce que son parti le suive dans une véritable révolution constitutionnelle. Devant les caméras, il quitte l’assemblée et, le lendemain, claque la porte du Parti libéral. » - Wikipédia

Pages 17 à 19 du Magazine Maclean. Juin 1962.

Collection Dave Turcotte

Une du journal Le Soleil. 15 septembre 1964.

Collection Dave Turcotte

Une du journal L'événement. 21 novembre 1966.

Collection Dave Turcotte

LE MINISTRE

Page 19 du Magazine Maclean. Décembre 1961.

Collection Dave Turcotte

Le ministre Lévesque n'a peur d'affronter les entrepreneurs récalcitrants et, avec son franc parlé, prend parti pour les travailleurs et les Québécois.

Une du Le nouveau journal. 27 octobre 1961.

Collection Dave Turcotte

Une du Magazine La Presse. 7 juillet 1962.

Collection Dave Turcotte

Pages 4 à 6 du cahier Perspectives du journal La Presse. 12 janvier 1963.

Collection Dave Turcotte

Plan directeur de la ville de Matagami émis par René Lévesque, ministre des Richesses naturelles. Juin 1962.

Collection Dave Turcotte

Nationalisation de l'hydroélectricité

« Au cours des années 1930, la grogne se fait entendre dans la population. Les tarifs abusifs des compagnies ainsi que l'augmentation incessante de leurs profits sont deux sujets qui attisent l'hostilité de la population. En 1934, le gouvernement Taschereau crée la Commission Lapointe. Dans son rapport elle condamne les abus des compagnies sans pour autant se prononcer en faveur d'une nationalisation. Elle se contente de proposer la création par l'État d'un organisme de contrôle ayant autorité sur les compagnies. Les problèmes persistent encore une bonne dizaine d'années avant que le gouvernement Godbout ne nationalise finalement la Montreal Light, Heat and Power Company, le 14 avril 1944. Une nouvelle société d'État, Hydro-Québec, prend alors la relève sur l'île de Montréal. » - Chaîne du Québec

Dans les années 1960, les Libéraux veulent aller plus loin. George-Émile Lapalme réalise une étude nommée Les Richesses naturelles, qui trace un portrait accablant de la gestion de l’hydroélectricité sous le régime unioniste. En 1961, René Lévesque demande aux fonctionnaires Michel Bélanger et André Marier de lui préparer un dossier sur « la situation d’ensemble de l’électricité au Québec et sur l’opportunité de l’étatisation ».

René Lévesque veut nationaliser cette « richesse » pour en faire un levier du développement économique du Québec. L’étatisation permet aussi de mettre de l’ordre dans un réseau désordonné. En effet, les coûts sont inégaux à travers le Québec et il n’y a pas de coordination entre les compagnies privées ce qui engendre le gaspillage de ressources notamment dans la construction des routes et des infrastructures. Également, la nationalisation de l’hydroélectricité permet de franciser cette industrie.

« Le 1er mai 1963, la nationalisation de l’hydroélectricité est officialisée lorsqu’Hydro-Québec acquiert tous les distributeurs privés d’électricité pour la somme de 604 millions de dollars. La société d’État, créée en 1944, met alors la main sur Shawinigan Water and Power Company, Quebec Power, Southern Canada Power, Saint-Maurice Power, Gatineau Power, la Compagnie de Pouvoir du Bas-Saint-Laurent, Saguenay Power, Northern Quebec Power, la compagnie électrique de Mont-Laurier, la compagnie électrique de Ferme-Neuve et La Sarre Power. Hydro-Québec devient un fleuron québécois. La manœuvre a des effets quasi immédiats. Avant même la fin de l’année, 500 000 abonnés bénéficient d’une facture mensuelle réduite. Les tarifs s’uniformisent à travers la province, notamment en Gaspésie, où les écarts sont rétrécis de 35 %. En 1965, les Québécois auront accès à l’électricité la moins chère en Amérique du Nord. À l’automne 1965, l’entreprise compte 17 000 employés, soit 5 000 de plus qu’en 1963. La société d’État produit alors 34 % de l’énergie hydroélectrique canadienne et possède des actifs de 2,5 milliards de dollars. La naissance de ce “colosse” a des répercussions sur le reste de l’économie québécoise, engendrant la création de nouvelles entreprises et de milliers d’emplois. De plus, la nationalisation stimule la recherche scientifique et mène, en 1967, à la création de l’Institut de recherche en électricité du Québec (IREQ). » - Wikipédia

Vidéo de présentation par René Lévesque du projet libéral de nationalisation de l'hydroélectricité. 1962.

Le projet de nationalisation de l'hydroélectricité est au cœur de la campagne électorale de 1962.

Page 15 du journal L'Alliance française. 18 octobre 1962.

Collection Dave Turcotte

Casque de protection d'Hydro-Québec.

Collection Dave Turcotte

Bobine de la vidéo de présentation par René Lévesque du projet de nationalisation de l'hydroélectricité et son coffret expédié au candidat libéral Rodrigue Durocher dans Argenteuil. 1962.

Collection Dave Turcotte

.

« Après avoir mené à bien la nationalisation de l’hydroélectricité, René Lévesque part à la découverte du Nord québécois et des enjeux concernant les peuples autochtones qui y vivent sous juridiction fédérale. Il découvre des populations confrontées à la pauvreté, la famine, la tuberculose et de difficiles conditions climatiques. René Lévesque est surtout préoccupé par l’omniprésence du gouvernement fédéral au Québec septentrional : “Le Nouveau-Québec, au nord de Schefferville, est inconnu des Canadiens français. C’est inouï de voir à quel point nous sommes absents de ces territoires qui sont notre propriété. Il va falloir monter vers le Nord pour prendre la place qui nous revient.” N’hésitant pas à concurrencer Ottawa, il lutte dès 1963 pour que l’éducation des Inuits se fasse en français plutôt qu’en anglais. Il envoie également des fonctionnaires, “l’équipe du Nord”, qui se familiarisent avec le territoire et les langues inuites afin d’assurer une présence des autorités provinciales auprès des peuples autochtones. » - Wikipédia

Une du Maclean's. 16 mai 1964.

Collection Dave Turcotte

Revue Aujourd'hui Québec. Mars 1966.

Collection Dave Turcotte

Revue Châtelaine. Avril 1966.

Collection Dave Turcotte

« René Lévesque est un ministre fougueux qui n’hésite pas à sortir du rang. C’est le cas lorsqu’il contredit son chef et encourage les 3 000 employés de la Régie des alcools à ne “pas lâcher” la contestation dans le cadre des négociations de leur premier contrat de travail. Se sentant “poignardé dans le dos”, Jean Lesage le rabroue sévèrement au conseil des ministres. René Lévesque passe près de claquer la porte du Parti libéral. Ce genre d’accrochage est annonciateur des évènements à venir. » - Wikipédia

Une du journal La Presse. 4 février 1965.

Collection Dave Turcotte

Caricature de Raoul Hunter publiée dans le journal Le Soleil. 22 juin 1965.

Collection Dave Turcotte

Le chef

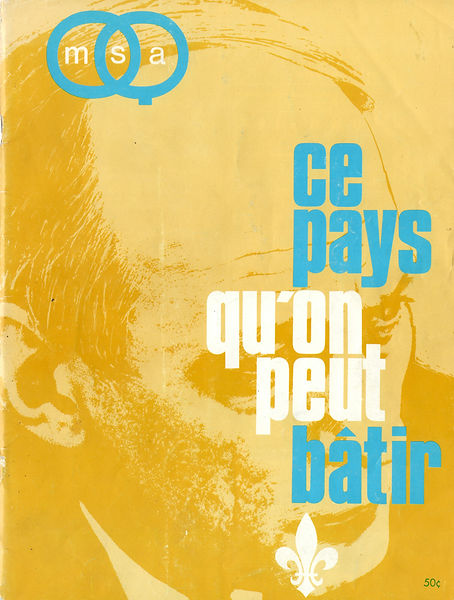

Mouvement Souveraineté-Association

« Le 19 novembre 1967, [René Lévesque] fonde le Mouvement souveraineté-association (MSA) afin de promouvoir sa vision d’un Québec indépendant et formellement associé au Canada dans le cadre d’une nouvelle union semblable, dans ses principes, à la Communauté économique européenne. Ce mouvement ne doit pas durer. Le 28 octobre 1967, devant une vingtaine de personnes ayant accepté son invitation, René Lévesque annonce qu’il faut créer, avant Pâques 1968, un parti politique souverainiste issu d’une coalition entre tous les groupes indépendantistes. » - Wikipédia

« René Lévesque et Pierre O’Neill, attaché de presse du MSA, parcourent le Québec afin de convaincre la province du bien-fondé de la souveraineté-association. On constate que le magnétisme du député de Laurier n’a rien perdu de son éclat, alors qu’il captive les foules de Montréal à Sept-Îles. Il convainc également à travers sa plume lorsqu’il écoule 50 000 exemplaires d’Option Québec, le manifeste du MSA. Le mouvement, qui comptait 400 membres à sa fondation, en compte un peu plus de 7 000 au printemps 1968. Ces derniers sont jeunes et urbains : la moitié a moins de trente ans, le quart est étudiant et les trois quarts sont issus de Montréal. » - Wikipédia

« Le MSA n’est pas un bloc monolithique. René Lévesque, plus modéré et prudent quant aux potentielles dérives du nationalisme, est parfois même isolé. C’est le cas lorsqu’il s’oppose à un amendement, présenté par François Aquin, qui préconise l’arrêt du financement public des écoles anglophones. Lévesque y voit une volonté d’assimiler la minorité historique anglophone : il est hué par la foule. L’amendement est finalement abandonné lorsque le fondateur menace de quitter le mouvement. » - Wikipédia

Manifeste Option Québec. 6 janvier 1968

Collection Dave Turcotte

Page 12 du journal Le Devoir. 20 janvier 1968

Collection Dave Turcotte

Document définissant les grandes orientations du Mouvement souveraineté-association adopté par les 7 300 membres au congrès des 19 au 21 avril 1968. À ce congrès, les militants décideront de fonder un nouveau parti politique indépendantiste : le Parti Québécois.

Programme du Mouvement souveraineté-association. 20 mai 1968.

Collection Dave Turcotte

Publicité pour un souper canadien suivi d'une danse en l'honneur de René Lévesque et François Aquin. Mouvement souveraineté-association. 1968.

Collection Alain Lavigne

Publicité pour une assemblée de René Lévesque à Saint-Eustache. Mouvement souveraineté-association. 1968.

Collection Dave Turcotte

Don Daniel Goyer

Création du Parti Québécois

« Au congrès d’avril 1968, on confie à René Lévesque la tâche de coaliser autour de lui tous les mouvements indépendantistes. Si l’alliance avec Gilles Grégoire, chef du Ralliement national (RN), semble évidente, c’est plus compliqué avec l’impétueux Pierre Bourgault, chef du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), et ce, même si une bonne partie des rinistes est prête à suivre le MSA. À une époque marquée par les attentats du Front de libération du Québec (FLQ), René Lévesque n’apprécie guère les envolées lyriques de Bourgault, ni sa proximité avec certains “radicaux”. Il préfère nettement le pragmatisme politique d’un Gilles Grégoire, “froid calculateur”. De plus, ce dernier a soutenu la nationalisation de l’hydroélectricité à l’époque où il était député créditiste au fédéral. » - Wikipédia

« Les discussions entre le MSA, le RIN et le RN s’amorcent le 3 juin 1968, à Outremont. Comme prévu, des désaccords éclatent entre le MSA et le RIN, au point où on décide d’écarter les deux chefs des négociations. Les mésententes concernent surtout l’alliance économique entre un Québec souverain et le Canada. Pour les représentants rinistes, dont André d’Allemagne, numéro deux du mouvement, il s’agit d’un “fédéralisme camouflé” qui dénaturerait l’indépendance québécoise. On ne s’entend pas non plus sur la question linguistique, alors que le RIN désapprouve le fait de protéger les “droits acquis historiques” d’une quelconque minorité anglophone. » - Wikipédia

« Les évènements du Lundi de la matraque, en juin 1968, achèvent de creuser le fossé entre le MSA et le RIN. Le 11 octobre, au Colisée de Québec, c’est sans compter sur le mouvement de Pierre Bourgault que naît le Parti québécois (PQ), issu de la fusion du MSA et du RN. Le 14, les congressistes élisent René Lévesque à la chefferie du nouveau parti politique. Le 26 octobre, les membres du RIN votent en faveur de la dissolution de leur organisation. Deux semaines plus tard, encouragée par Bourgault, la majeure partie de ses 14 000 membres a rejoint le PQ. Seulement six mois après sa création, la formation souverainiste, crédibilisée par l’adhésion d’éléments comme Jacques Parizeau, obtenait déjà 21 % des intentions de vote (contre 27 % pour l’Union nationale et 27 % pour le Parti libéral). » - Wikipédia

« La fin de l'année 1968 est marquée par la crise de Saint-Léonard, qui cristallise les débats autour de la question linguistique à l'école. Bien que le Parti Québécois soutienne le droit de la minorité anglophone à l'école anglaise, il s'oppose à ce privilège pour les nouveaux arrivants. Lévesque se place donc en opposition à l'Union nationale dans ce dossier. Au début de l'année 1970, René Lévesque part dans l'Ouest canadien pour faire la promotion de son projet politique de souveraineté-association. Il donne notamment un discours à l'Université de la Saskatchewan, à Saskatoon. » - Wikipédia

Caricature de Raoul Hunter publiée dans le journal Le Soleil. 18 avril 1968.

Collection Dave Turcotte

Trois premières éditions du programme du Parti Québécois. 1969 à 1970.

Collection Dave Turcotte

Élection québécoise du 29 avril 1970

Le premier ministre unioniste Jean-Jacques Bertrand déclenche des élections anticipées pour le 29 avril 1970. Sous le slogan « Le Parti Québécois Oui », René Lévesque vulgarise la souveraineté et dénonce l’influence de la finance sur les libéraux et les unionistes, le désordre agricole et le chômage. Les libéraux répliquent que la souveraineté serait un danger à tous les niveaux.

Le 29 avril 1970, les Québécois élisent Robert Bourassa, le plus jeune premier ministre de l’histoire du Québec. Cette élection marque la fin de la gouvernance de l’Union nationale, mais la montée d’un nouveau parti à l’Assemblée nationale, le Parti Québécois et l’arrivée sur la scène québécoise des créditistes. Le Parti Québécois récolte 23,06 % des voix et 7 sièges. René Lévesque est défait dans sa circonscription de Laurier et perd son siège de député.

Pour en savoir plus sur cette élection, vous pouvez visiter notre exposition sur l'élection de 1970.

Résultats de l'élection québécoise de 1970 dans la circonscription de Laurier.

Musée virtuel d'histoire politique du Québec

Une et page 3 du journal La Patrie. 22 mars 1970.

Collection Dave Turcotte

Affiche du candidat péquiste René Lévesque dans Laurier. Parti Québécois. 1970

Collection Dave Turcotte

Affiches du chef péquiste René Lévesque. Parti Québécois. 1970

Collection Dave Turcotte

Programme électoral du Parti Québécois et son résumé. Parti Québécois. 1970

Collection Dave Turcotte

Publicité électorale du Parti Québécois. Parti Québécois. 1970

Collection Dave Turcotte

Crise d'octobre

« À l’automne 1970, le Québec plonge brusquement dans la crise d’Octobre. […] Le chef péquiste est d’ailleurs dans l’embarras lorsqu’il est explicitement cité dans le manifeste du FLQ : “Nous avons cru qu’il valait la peine de canaliser nos énergies, nos impatiences, comme le dit si bien René Lévesque, dans le Parti québécois. Mais la victoire libérale montre bien que ce qu’on appelle la démocratie au Québec n’est que la democracy des riches”. Il ne tarde toutefois pas à répondre et à condamner les méthodes violentes du groupe révolutionnaire. » - Wikipédia

« René Lévesque promet à Robert Bourassa l’appui de son parti pour faire libérer les deux otages, le diplomate britannique James Richard Cross et le ministre libéral Pierre Laporte. Dans une chronique au Journal de Montréal, le chef péquiste demande au premier ministre de négocier avec les felquistes, de privilégier “deux vies” à “la raison d’État”. Lévesque dénonce également l’action du gouvernement fédéral qui, par le biais de la Loi sur les mesures de guerre, instrumentaliserait la crise à des fins politiques. » - Wikipédia

« La mort de Pierre Laporte bouleverse profondément le chef péquiste, qui, selon son compagnon Jean-Roch Boivin, aurait perdu son innocence ce jour-là. Il n’en sort toutefois pas abattu, bien au contraire. Les évènements d’octobre le galvanisent à aller au bout de son combat. Il se donne également pour objectif de mater certains éléments radicaux de son parti. » - Wikipédia

Élection québécoise du 29 octobre 1973

« Le 25 septembre 1973, Robert Bourassa dissout l’Assemblée nationale et annonce des élections fixées au 29 octobre. Défait dans Laurier trois ans plus tôt, René Lévesque décide cette fois-ci de se présenter dans Dorion. […] La stratégie du Parti Québécois repose sur un audacieux “budget de l’an 1”, premier budget d’un Québec indépendant. Jacques Parizeau, désigné comme porte-étendard du projet, offre une mauvaise prestation lors d’un duel télévisé contre Raymond Garneau, ministre des Finances libéral. »

Le 29 octobre 1973, le gouvernement libéral de Robert Bourassa est réélu avec 102 députés sur 110 remportant la plus importante majorité parlementaire dans l’histoire du Québec. Le Parti Québécois bien qu’il augmente de 7,2 %, il perd un siège et ne fait élire que 6 députés. Les 2 autres sièges vont aux créditistes. René Lévesque n’est toujours pas élu député.

Pour en savoir plus sur cette élection, vous pouvez visiter notre exposition sur les élections québécoises

Résultats de l'élection québécoise de 1973 dans la circonscription de Dorion.

Musée virtuel d'histoire politique du Québec

Disque 45 tours Quand nous serons vraiment chez nous et calendrier 1973. Parti Québécois. 1973.

Collection Dave Turcotte

Affiche du chef péquiste René Lévesque. Parti Québécois. 1973

Collection Dave Turcotte

Dépliant du candidat péquiste René Lévesque dans Dorion. Parti Québécois. 1973

Collection Dave Turcotte

Publicité pour l'assemblée de fin de campagne du candidat péquiste René Lévesque dans Dorion. Parti Québécois. 1973

Collection Dave Turcotte

Extrait du dépliant du candidat péquiste Yves Michaud dans Bourassa. Parti Québécois. 1973

Collection Dave Turcotte

Photographies de la visite de René Lévesque au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu en présence de Pierre Marc Johnson, Jérôme Proulx et Jean-François Bertrand. 1973

Collection Mario Lambert

Publicité publiée dans le journal Montréal-Matin. Radio-Canada. 21 octobre 1973.

Collection Dave Turcotte

LE CHEF

Une de la publication The Star Weekly Magazine. 20 janvier 1968.

Collection Dave Turcotte

Publicité des livres-programmes de chefs de partis politiques publiés aux Éditions de l'Homme. Éditions de l'Homme. 1970

Collection Dave Turcotte

Une du magazine Sept Jours. 19 octobre 1968.

Collection Dave Turcotte

Une du Magazine Maclean. Février 1969.

Collection Dave Turcotte

Une du magazine Sept Jours. 12 avril 1969.

Collection Dave Turcotte

Une du magazine Sept Jours. 28 mars 1970.

Collection Dave Turcotte

Une du magazine Sept Jours. 2 mai 1970.

Collection Dave Turcotte

Une du Magazine Maclean ainsi que l'article aux pages 8 et 9. Juillet 1971.

Collection Dave Turcotte

Une du magazine Presqu'Amérique. Mai-juin 1972.

Collection Dave Turcotte

Le premier ministre

section à venir prochainement

LE PREMIER MINISTRE

Le citoyen

Après sa retraite politique, René Lévesque renoue avec le journalisme et le monde des médias en collaborant à divers projets. Il écrit des chroniques dans le Journal de Montréal et collabore à la radio, à CKAC, à l’émission Point de vue sur l’actualité. Il est aussi producteur et animateur à Télé-Métropole de deux émissions spéciales diffusées le 31 août et le 6 septembre 1987, à l’occasion du Sommet de la francophonie, pour lesquelles il reçut le Prix du meilleur documentaire international de la Communauté des télévisions francophones.

C’est aussi pour lui l’occasion d’écrire ses mémoires Attendez que je me rappelle… publiée en 1986 chez Québec/Amérique. Ses mémoires inspirent une série télévisée sur sa vie diffusée en 1994 sur les ondes de TVA.

Livre Attendez que je me rappelle... dédicacé par René Lévesque. Québec/Amérique. 1986.

Collection Dave Turcotte

Hommages

Au fils des ans, René Lévesque reçoit diverses reconnaissances pour souligner des pans de sa carrière. En 1957, il est récipiendaire du prix Olivar-Asselin. En novembre 1977, il est fait grand officier de la Légion d’honneur et récipiendaire de la médaille de la Ville de Paris. Il est honoré du grade de grand officier de l’Ordre de la Pléiade à titre posthume le 14 février 1991. Il est fait grand officier de l’Ordre national du Québec à titre posthume le 18 juin 2008.

Famille

René Lévesque avait épousé à Québec, dans la paroisse Saint-Cœur-de-Marie, le 3 mai 1947, Louise L’Heureux, fille de Jeannette Magnan et d’Eugène L’Heureux, directeur de L’Action catholique de Québec. Il avait fiancé Louise avant son départ pour la guerre. Le couple a eu trois enfants : Pierre, Claude et Suzanne. Son fils Claude est journaliste et chroniqueur au quotidien québécois Le Devoir.

Le 12 avril 1979, après avoir divorcé, René Lévesque épouse au palais de justice de Montréal, le 12 avril 1979, Corinne Côté, fille d’Irma Tremblay et de Roméo Côté.

Il était un cousin germain de la mère de l’écrivain franco-américain Jack Kerouac.

Décès

René Lévesque meurt soudainement d’une crise cardiaque le 1er novembre 1987, à l’âge de 65 ans et 2 mois, à son domicile de l’Île des Sœurs, à Verdun. Des dizaines de milliers de gens lui rendent hommage lors de ses funérailles nationales à Québec.

Son corps est inhumé auprès de sa mère, et de son épouse Corine Côté plusieurs années plus tard, au cimetière Saint-Michel de Sillery, à Québec, le 5 novembre 1987. Son épitaphe est signée Félix Leclerc : « La première page de la vraie belle histoire du Québec vient de se terminer… Dorénavant, il fait partie de la courte liste des libérateurs de peuple. »

LE CITOYEN

Une du Journal de Montréal. 2 novembre 1987.

Collection Dave Turcotte

Une du journal Le Devoir. 2 novembre 1987.

Collection Dave Turcotte

Une du journal Le Soleil. 2 novembre 1987.

Collection Dave Turcotte

Une du journal La Presse. 2 novembre 1987.

Collection Dave Turcotte

Une du Journal de Montréal. 3 novembre 1987.

Collection Dave Turcotte

Une du journal Le Devoir. 3 novembre 1987.

Collection Dave Turcotte

Une du journal Le Soleil. 4 novembre 1987.

Collection Dave Turcotte

Une du Journal de Montréal. 6 novembre 1987.

Collection Dave Turcotte

Je me souviens

Lieux de mémoire

Découvrez « virtuellement » les régions du Québec à travers la vie de nos premiers ministres. Cette carte interactive vous fera découvrir où ils sont nés, où ils ont habités, étudiés, travaillés ainsi qu’où ils sont décédés et enterrés. Elle indique aussi les quelques musées à visiter, les monuments en leur honneur ainsi que les lieux rappelant leur mémoire par la toponymie. Cette carte est loin d’être exhaustive. Elle sera toujours en développement.

JE ME SOUVIENS

Dépliant et casquette de l'Espace René-Lévesque à New Carlisle.

Collection Dave Turcotte

Chandelle en forme de René Lévesque.

Collection Dave Turcotte

Photographie encadrée de René Lévesque.

Collection Alain Lavigne

Dessin de René Lévesque réalisée par A. Desjardins.

Collection Alain Lavigne

Sculptures

Sculpture de René Lévesque réalisée par Créations Stohl Inc. à Laval (Vimont).

Collection Dave Turcotte

Sculpture de René Lévesque réalisée par Animations M. Bibitte à Gatineau.

Collection Dave Turcotte

Sculpture de René Lévesque réalisée par Demarbre.

Collection Dave Turcotte

Sculpture de René Lévesque réalisée par Alberdo.

Collection NIALA EVAD

Sculpture de René Lévesque réalisée par Paul Y. Bourgault. 1980.

Collection Jean Prince

Bas-relief de René Lévesque.

Collection Alain Lavigne

Sculpture de René Lévesque.

Collection Dave Turcotte

Sources

Livres

Bédard, Éric (2013). « 22 juin 1960 : L’élection de Jean Lesage : « Un changement de la vie » ? », dans Dix journées qui ont fait le Québec, sous la direction de Pierre Graveline. Montréal : VLB Éditeur.

Benjamin, Jacques (1975). « La fabrication d'images de la campagne 1970 », dans Comment on fabrique un Premier ministre québécois. Montréal : Éditions de l'Aurore.

Commission de la Capitale nationale du Québec (1999). Je me souviens. Les monuments funéraires des premiers ministres du Québec. Québec : Commission de la Capitale nationale du Québec.

Guay, Jean-Herman et Serge Gaudreau (2018). Les élections au Québec : 150 ans d’une histoire mouvementée. Québec : Les presses de l’Université Laval.

Holden, Richard B. (1970). Élection 1970, Le point tournant. Montréal : Éditions Ariès.

Lacoursière, Jacques (1997). Histoire populaire du Québec. De 1896 à 1960. Montréal : Éditions du Septentrion.

Lacoursière, Jacques, Jean Provencher et Denis Vaugeois (2015). Canada-Québec, synthèse historique 1534-2015. Québec : Éditions du Septentrion.

Lamarche, Jacques (1997). Les 27 premiers ministres. Montréal : Éditions LIDEC.

Latouche, Daniel, Guy Lord et Jean-Guy Vaillancourt (sous la direction de) (1976). Le processus électoral au Québec : les élections provinciales de 1970 et 1973. Montréal : Hurtubise HMH Ltée.

Lavigne, Alain (2018). Bourassa et Lévesque : Marketing de raison contre marketing de passion. Québec : Les éditions du Septentrion.

Lemieux, Vincent ; Gilbert, Marcel et Blais, André (1970). Une élection de réalignement, l'élection générale du 29 avril 1970 au Québec. Montréal : Éditions du Jour.

Linteau, Paul-André, René Durocher et Jean-Claude Robert (1979). Histoire du Québec contemporain. Québec : Les Éditions du Boréal express.

Smith, Bernard (1970). Les élections 1970 au Québec. Le Coup d'état du 29 avril. Montréal : Éditions Actualité.

Articles

Auteur inconnu (1970, 30 avril). « Le chef du PQ défait dans sa circonscription ». Le Devoir (Montréal).

Lachaussée, Catherine (2020). « 12 demeures de premiers ministres à découvrir dans le Vieux-Québec ». Radio-Canada (Montréal).

Lavigne, Alain (2018, 22 septembre). « Élections de 1970 : machines électorales et ressources marketing inégales ». Le Devoir (Montréal).

Audio-visuel

Arcand, Denys. (1972). Québec : Duplessis et après... Élections 1970 : et si Duplessis était encore vivant? [DVD]. Montréal : ONF.

Beauchamp, Jacques. (2017). « L’arrivée au pouvoir de Robert Bourassa en 1970 », dans Aujourd’hui l’histoire. Montréal : Ici Première.

Bouchard, Jacques. (2002). Point de mire sur René Lévesque [CD audio]. Montréal : Société Radio-Canada/GSI Musique.

Cossette-Trudel, Jacques. (2000). Une révolution tranquille 1960-1980 [DVD]. Montréal : Imavision.

Lefebvre, Geneviève. (2006). René [DVD]. Montréal : Ciné Télé Action.

Tremblay, Michel J. (2003). Robert Bourassa : Le premier ministre [CD audio]. Montréal : Imavision/Société Radio-Canada.

Sites

Dictionnaire biographique du Canada

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Société du patrimoine politique du Québec

.jpg)