Suffrage féminin

Saviez-vous qu’en 1791, avec l’Acte constitutionnel, certaines femmes se sont vu octroyer le droit de vote ? Ce droit de vote, qui n’est reconnu qu’à certaines catégories de propriétaires et de locataires sans égard à leur sexe, donne le goût à certaines femmes d'y recourir. Elles sont les seules de l’Empire britannique à se prévaloir de cette ambiguïté. Cependant, des hommes influents dont, Louis-Joseph Papineau, s’opposent à l’exercice de ce « privilège contraire à [la] nature de mère et d’épouse ». La pression est si forte que les femmes cessent de se porter candidates. En 1834, le droit de vote est retiré aux femmes mariées et en 1849, le Parlement adopte une loi qui abolit formellement le droit de vote pour toutes les femmes.

Les suffragistes doivent mener de rudes batailles juridiques et politiques pour que les Québécoises obtiennent le droit de vote. Denyse Baillargeon explique que « Le terme “suffragettes” est généralement réservé à une partie des militantes, surtout britanniques, qui se sont tout particulièrement fait remarquer par la vigueur de leur lutte et même la violence de leurs actions. Par opposition, celles qui ont adopté des tactiques moins radicales et plus pacifiques sont qualifiées de suffragistes. » C’est d’ailleurs le cas au Québec.

Le Parti socialiste ouvrier exige dans son manifeste de 1894, le droit de suffrage universel pour tous, sans considération de croyance, de couleur ou de sexe. En 1912, Carrie Derick fonde la Montreal Suffrage Association, premier mouvement organisé, orienté principalement vers l’obtention du droit de vote des femmes au fédéral. Six ans plus tard, les femmes obtiennent le droit de vote au fédéral.

En 1921, des Québécoises francophones et anglophones se rassemblent et créent le Comité provincial pour le suffrage féminin. Le 9 février 1922, le Comité mène une délégation de 400 femmes à Québec et rencontre le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. Celui-ci leur affirme que si elles obtiennent un jour le droit de vote, ce n’est pas lui qui le leur aura accordé. De 1927 à 1940, des délégations de femmes se rendent annuellement au Parlement de Québec pour assister à la présentation d’un projet de loi pour le vote des femmes. Chaque fois, le projet de loi est rejeté. Voici quelques citations de députés de l’époque sur le sujet :

« On se plaint que notre Code civil ne donne pas aux femmes les mêmes droits qu’il accorde aux hommes. C’est vrai. Mais il ne lui impose pas non plus les mêmes obligations. Il tient compte du rôle que la nature a assigné à chacun. S’il n’en était ainsi, la femme serait moins bien protégée, elle risquerait de n’être plus femme. […] Il faut tenir compte de ce qu’elle est et de ce qu’elle doit être. Tout être humain a sa loi dont il ne peut s’affranchir impunément, et la loi de la femme, le seul droit de la femme est en regard de la maternité. […] Nous tenons à écarter la femme de la vie publique. Nous avons besoin que nos mères restent nos mères. Plus nous voulons écarter la femme de la vie publique, plus nous lui devons de respect dans la vie privée. Le foyer lui appartient comme elle appartient au foyer. La femme doit rester au foyer. C’est là seulement qu’elle trouvera, sinon une égalité à laquelle elle ne tient pas, son droit d’être honorée du mari et obéie de ses enfants, et qu’elle conservera l’autorité qui lui appartient, c’est-à-dire l’autorité morale. »

– Joseph-Éphraïm Bédard, député de Québec-Comté (23 février 1928)

« Cette question de vote a depuis longtemps suggestionné l’imagination des Ontariennes et a même fini par s’infiltrer quelque peu chez nous. On s’explique que nos voisines cherchent à occuper les loisirs que leur laisse une famille restreinte et souvent inexistante. Il va tout autrement chez nos Canadiennes françaises où le désœuvrement domestique est chose inconnue, à raison des nombreuses familles qui accaparent l’attention de la mère et de ses filles. Je crois qu’il est plus pratique et il n’y a pas de doute qu’il est autrement méritoire de faire, comme nos bonnes mères de Québec, des électeurs éclairés patriotes que de rêver de faire des électrices ou de fonder un parti mauve ! Josette vaut mieux qu’Emmeline Pankhurst. C’est par le berceau et non par le bulletin de vote que la Canadienne française a fait survivre notre race. Le rôle quelle a joué dans notre histoire est autrement noble et patriotique que celui qu’on voudrait lui poser et qui ne manquerait pas, si elle s’y prêtait, de détourner de sa véritable mission. »

– Raoul-Paul Bachand, député de Shefford (20 janvier 1932)

Portrait de Louis-Alexandre Taschereau

Collection Dave Turcotte

À ce moment, les antisuffragistes jouissent d’un rapport de forces favorable et, même au sein de la population féminine, le droit de vote des femmes ne fait pas l’unanimité. L’opposition de l’Église catholique demeure constante et une pétition de femmes du milieu rural, appuyée par le clergé, recueille 25 000 signatures contre le suffrage féminin. Le 2 mars 1940, le Cardinal Villeneuve s’exprime dans un communiqué : « Nous ne sommes pas favorables au suffrage politique féminin.

1) Parce qu’il va à l’encontre de l’unité et de la hiérarchie familiale ;

2) parce que son exercice expose la femme à toutes les passions et à toutes les aventures de l’électoralisme ;

3) parce que, en fait, il nous apparaît que la très grande majorité des femmes de la province ne le désirent pas ;

4) parce que les réformes sociales, économiques, hygiéniques, etc., que l’on avance pour préconiser le suffrage chez les femmes peuvent être aussi bien obtenues grâce à l’influence des organisations féminines en marge de la politique.

Nous croyons exprimer ici le sentiment commun des évêques de la province. »

Portrait du Cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve. 1939.

Collection Dave Turcotte

Le biographe Conrad Black rappelle que « Maurice Duplessis entretient une correspondance prolongée avec Thérèse Casgrain qui était à la tête d’un mouvement réclamant le droit de vote pour les femmes au Québec. Lorsqu’elle demanda à Duplessis s’il appuierait le projet de loi qui assurerait ce droit, il lui répondit qu’il ne pouvait se prononcer sur un projet dont il ne connaissait pas exactement le contenu, mais il ajouta : “Je donnerai un vote consciencieux, juste, et conforme au désir de la population que j’ai l’honneur de représenter et aux intérêts de la Province en général.” » Il vote contre ledit projet de loi et tous les suivants.

En juin 1938, le Parti libéral tient son congrès à Québec. Des femmes y participent pour la première fois : elles sont 40 sur plus de 800 délégués. Adélard Godbout, jusqu’alors opposé à cette mesure, est confirmé chef du parti, mais le vote féminin est inscrit au programme électoral. Lors de l’élection générale de 1939, les suffragistes québécoises appuient le Parti libéral. Après la victoire de Godbout, lettres, télégrammes et pétitions affluent de partout au Québec pour rappeler au premier ministre la promesse de son parti. Finalement, malgré l’opposition persistante du clergé et des antisuffragistes, un projet de loi sur le suffrage féminin est annoncé dans le discours du trône.

Le premier ministre Godbout déclare en chambre lors du dépôt de son projet de loi : « J’étais honnête autrefois en tenant l’attitude que j’avais, honnête dans ma conscience, et je ne pense pas avoir changé quant à cela. Ce sont les circonstances qui ont changé. Le problème se pose aujourd’hui sous un jour différent. Les conditions dans lesquelles nous vivons font de la femme l’égale de l’homme. Elle a souvent les mêmes devoirs et les mêmes obligations que l’homme, pourquoi lui refuser les mêmes droits, surtout quand bien des questions dont nous avons à décider relèvent plus de sa compétence que de la nôtre ? On a peur que la femme soit soustraite à ses devoirs particuliers. C’est la vie moderne qui l’a sortie du foyer : 100 000 femmes québécoises gagnent actuellement leur vie et celle de leurs proches. Les femmes ont dans notre vie économique une influence qui n’est pas loin d’être prépondérante : elles détiennent plus de 50 % des économies dans les banques et 75 % du capital investi dans les assurances. Elles ont à défendre leur foyer, leurs enfants et leurs biens comme les hommes. Au point de vue économique, pourquoi leur refuser le droit de vote ? »

C’est le 25 avril 1940 que la Loi accordant aux femmes le droit de vote et d’éligibilité est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur. Le projet de loi no 18, soutenu par le premier ministre Adélard Godbout, avait auparavant été adopté à 67 voix contre 9, le 18 avril 1940 par l’Assemblée législative du Québec. Le Québec est la dernière province à adopter une telle législation. Quatorze projets de loi, déposés entre 1922 et 1939, sont nécessaires pour que les femmes obtiennent enfin le droit de vote. Un ombre au tableau, les femmes autochtones doivent attendre en 1969 pour obtenir ce droit démocratique.

Photographie du chef Adélard Godbout lors du lancement de la campagne libérale. 1939.

Collection famille Godbout

Les premières Québécoises à pouvoir voter sont les électrices des circonscriptions de Huntingdon et de Saint-Jean lors des élections partielles du 6 octobre 1941. Pour l’ensemble du Québec, ce n’est qu’à partir de l’élection générale du 8 août 1944. Le nombre total d’électeurs inscrits est de 1 864 692, alors qu’aux élections précédentes, soit celles du 25 octobre 1939, la liste électorale ne comportait que 753 310 noms.

Mais c’est seulement en juillet 1947, dans une élection partielle, qu’une première femme, Mae O’Connor, s’est présentée devant l’électorat. Il s’est écoulé deux décennies entre l’obtention du droit de vote et l’élection de la première femme à l’Assemblée nationale du Québec. En 1961, Marie-Claire Kirkland devient la première députée à s’assoir sur les banquettes du parlement. Elle sera aussi la première femme ministre en 1962. Cinquante ans plus tard, en 2012, Pauline Marois devient la première première ministre élue de l’histoire du Québec.

Portrait de la première ministre Pauline Marois. 2014.

Parti Québécois

SUFFRAGE FÉMININ

La devise « Votes for Women » a été utilisée en 1909 lors du célèbre rassemblement pour le suffrage des femmes à Marble House à Newport, Rhode Island. Cette collection est inspirée du service à thé original qui a été créé pour Alva Vanderbilt, une suffragette de premier plan de l’époque, cette tasse et soucoupe est une reproduction du service utilisé lors de cette journée portes ouvertes.

Reproduction d’une tasse et d’une soucoupe ainsi que d’une théière décorative. Preservation Society of Newport County.

Collection Dave Turcotte

En 1919, le Nebraska était l'un des premiers états à ratifier le 19e amendement garantissant aux femmes le droit de vote aux États-Unis. Cependant, la lutte pour le suffrage durait au Nebraska depuis 60 ans à ce moment-là.

Affiche de l'exposition « Votes for Women : Nebraska's Suffrage Story ». Nebraska History Museum. 2019.

Collection Dave Turcotte

1922 : Henry Miles, député libéral de Montréal-Saint-Laurent

1925 : William Tremblay, député ouvrier de Maisonneuve

1927 : Victor Marchand, député libéral de Jacques-Cartier

1929 : William Tremblay, député ouvrier de Maisonneuve

1930 : Irénée Vautrin, député libéral de Montréal-Saint-Jacques

1931 : Irénée Vautrin, député libéral de Montréal-Saint-Jacques

1932 : Anatole Plante, député libéral de Montréal-Mercier

1933 : Anatole Plante, député libéral de Montréal-Mercier

1934 : Gaspard Fauteux, député libéral de Montréal-Sainte-Marie

1935 : Edgar Rochette, député libéral de Charlevoix-Saguenay

1936 : Frederick Arthur Monk, député de l'Action libérale nationale dans Jacques-Cartier

1938 : Joseph-Grégoire Bélanger, député unioniste de Montréal-Dorion

1939 : Pierre-Auguste Lafleur, député unioniste de Montréal-Verdun

Photographies des députés ayant déposé à tour de rôle les projets de loi rejetés sur le droit de vote des femmes. Journal La Presse. 21 avril 1990.

Collection Dave Turcotte

Journal L'Action Catholique. 19 avril 1940.

Collection Dave Turcotte

Sur la Ligne du temps du Québec, vous trouverez des documents d'époque témoignant de cet événement historique, fruit d'une lutte ardue !

Adoption du droit de vote des femmes au Québec. 2017.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Documentaire 9 février 1922.

Assemblée nationale du Québec

En avril 1940, Marie Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain voient le Parlement du Québec accorder le droit de vote et d’éligibilité aux Québécoises. La série Figures de la démocratie revient sur les luttes et le parcours de ces trois femmes d’exception qui ont marqué l'histoire de la démocratie québécoise en réclamant davantage de droits politiques pour les femmes.

Figures de la démocratie : Marie Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain. 2010.

Assemblée nationale du Québec

Les « vraies » premières électrices

Le biographe Conrad Black raconte : « Deux élections partielles au provincial avaient été fixées au 6 octobre 1941 pour remplacer deux députés libéraux, James Ross de Huntingdon qui avait trouvé la mort dans un incendie et le Dr Alexis Bouthillier de Saint-Jean–Napierville, tué dans un accident d’automobile. Dans Huntingdon, les candidats étaient Dennis O’Connor, ancien député libéral au fédéral, et John Stewart de l’Union nationale. Dans Saint-Jean–Napierville, Omer Perrier, éditeur de l’influent journal local Le Canada français et cousin d’Hector Perrier, s’opposait à Paul Beaulieu, comptable et déjà candidat de l’Union nationale lors de trois élections générales précédentes. Dans le comté à majorité anglophone de Huntingdon, Jonathan Robinson s’efforça de garder la campagne au niveau provincial et local et d’éviter toutes questions se rapportant à la guerre.

La vraie bataille allait se livrer dans Saint-Jean, comté libéral depuis la Confédération. […] Le libéral O’Connor l’emporta sans difficulté dans Huntingdon le 6 octobre ; dans Saint-Jean–Napierville, Perrier semblait élu avec une majorité de moins de vingt voix. Mais Edouard Asselin, procureur de Beaulieu, demanda un dépouillement judiciaire. Le juge Alfred Duranleau présida cette opération, assisté des libéraux John Ahern et Elie Beauregard, et d’Edouard Masson pour l’Union nationale. Masson, qui était probablement le plus rusé des organisateurs de l’Union nationale, rejetait un bulletin libéral à la fois, réduisant graduellement la majorité de Perrier. Il fut établi que certains bulletins avaient été marqués à l’avance en faveur du libéral. Lorsque la majorité de Perrier n’était plus que de quatre voix, Ahern parti en hâte pour Montréal demander à la Cour d’appel la suspension du dépouillement. […] Le juge refusa d’émettre l’ordre sollicité par Ahern et Paul Beaulieu l’emporta dans Saint-Jean–Napierville par 6 612 voix contre 6 603. Cette victoire rassurait ceux qui avaient cru que l’Union nationale était un phénomène né de la crise économique et constituait un point tournant pour ce parti et le Québec ».

De mauvaises langues diront que c’est les femmes qui ont voté en grand nombre pour Beaulieu car il était le plus beau des deux candidats.

Carte de souhaits de Dave Turcotte, député de Saint-Jean, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. 2010.

Collection Dave Turcotte

Affiche Libre de faire entendre sa voix pour le 60e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des Québécoises. Directeur général des élection du Québec, Assemblée nationale du Québec, Conseil du statut de la femme et la Commission de la Capitale nationale. 2000.

Collection Dave Turcotte

Brochure Femmes et vie politique. De la conquête du droit de vote à nos jours publiée dans le cadre du 70e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des Québécoises. Assemblée nationale du Québec. 2010.

Collection Dave Turcotte

Affiche de l'exposition Aux urnes, citoyennes ! présentée dans le cadre du 75e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des Québécoises. Assemblée nationale du Québec. 2015.

Assemblée nationale du Québec

Publicité de l'exposition 9 février 1922, elles marchent vers le parlement ! présentée dans le cadre du 100e anniversaire de la première marche des femmes vers Québec pour demander le droit de vote. Assemblée nationale du Québec. 2022.

Assemblée nationale du Québec

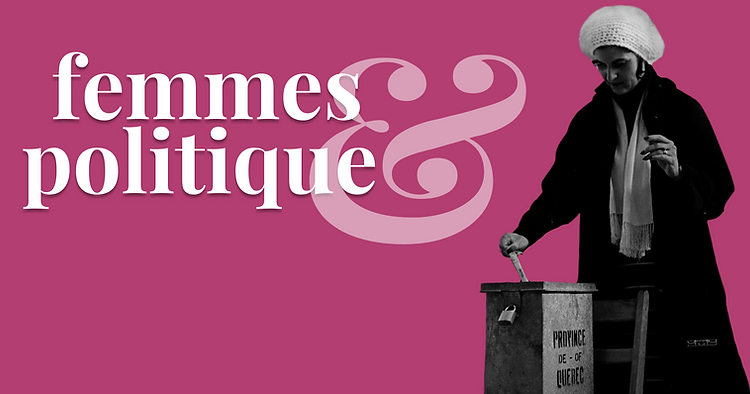

Brochure de l'exposition Femmes et politique : une histoire d'engagement. Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. 2022.

Collection Dave Turcotte

Pièce de 1 $ produite dans le cadre du 100e anniversaire du droit de vote des femmes au Canada. Monnaie royale canadienne. 2016.

Collection Dave Turcotte

Bulletin de l'Amicale soulignant le 75e anniversaire du droit de vote des femmes. Amicale des anciens parlementaires du Québec. Volume 16, Numéro 1, Juin 2015.

Collection Dave Turcotte

Le Temps de parole traitant des femmes parlementaires au Québec. Amicale des anciens parlementaires du Québec. Volume 20, Numéro 1, Janvier 2019.

Collection Dave Turcotte

Les droits des femmes et la politique

Au fil du temps, les droits des femmes sont devenus des sujets de discussion politiques. Les droits des femmes sont essentiels pour une société égalitaire. Lors des élections québécoises, il est important que les enjeux tels que l'égalité salariale, la conciliation travail-famille et la représentation politique des femmes soient au cœur des débats.

Au cœur des années 1930, un mouvement gagne le parlement et d’autres lieux de pouvoir au Québec. Ce mouvement mis de l’avant par la jeunesse libérale demande de remplacer, par des hommes, toutes les jeunes filles qui occupent des emplois sans avoir besoin de gagner leur vie. Le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau et des ses ministres ont d’ailleurs appuyé cette revendication.

Article du journal L'Action catholique. Page 12. 17 janvier 1936.

Collection Alain Lavigne

Lettre d'Hector Laferté. 1936.

Collection Assemblée nationale du Québec

Publicité de la Jeunesse libérale de Saint-Roch. 1936.

Collection Alain Lavigne

Le Parti libéral rappelle qu'il a octroyé le droit de vote aux Québécoises pour démontrer sa crédibilité auprès d'elles.

Brochure de contre-propagande « Duplessis donne SA province ». Parti libéral du Québec. Élection 1956.

Collection Dave Turcotte

Journal La Réforme. Parti libéral du Québec. Élection 1966.

Collection Dave Turcotte

Carton promotionnel pour les femmes. Comité national du OUI. Référendum 1995.

Collection Dave Turcotte

Les pionnières

À cette époque, en plus de ne pas pouvoir voter, les femmes ne peuvent pas signer de chèque. L’éducation supérieure est pratiquement réservée aux hommes. Les femmes doivent se marier vierges et obéir à leur mari. La sexualité n’est permise que dans le cadre du mariage et uniquement à des fins de procréation. La contraception et le divorce sont interdits. L’avortement est criminalisé.

L’obtention du droit de vote des femmes est principalement l’œuvre des suffragettes, un mouvement international de femmes qui a vu le jour au Royaume-Uni et qui s’est véritablement amorcé au début du 20e siècle au Québec. Thérèse Casgrain, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean ont notamment été des pionnières de cette lutte pour le suffrage féminin. À cette courte liste, on peut ajouter Caroline Dessaulles-Béïque, Carrie Derick et Anna Marks Lyman. Par des manifestations, des campagnes d’information et du lobbying auprès des parlementaires, elles font leur chemin auprès de l’opinion publique, du clergé et des politiciens.

Thérèse Casgrain

Thérèse Casgrain est née à Montréal le 10 juillet 1896. Elle est la fille de lady Blanche MacDonald, d’origine écossaise, et de sir Rodolphe Forget, avocat, financier, homme politique conservateur et philanthrope canadien-français. Celui-ci est considéré comme l’un des hommes les plus riches de Montréal au tournant du XXe siècle. Après ses études chez les sœurs, elle souhaite poursuivre ses études à l’université, mais son père s’y oppose, n’en voyant pas l’utilité. Selon lui, elle doit plutôt apprendre à gérer une maison, une qualité que doit posséder une future épouse de son rang. En janvier 1916, à 19 ans, elle épouse l’avocat Pierre-François Casgrain, un partisan libéral, avec qui elle a quatre enfants.

Après 13 ans à siéger au parlement à titre de député conservateur indépendant dans la circonscription fédérale de Charlevoix--Montmorency, son père se retire de la vie politique. Son époux décide de lui succéder, mais sous la bannière libérale. Il sera élu à l’élection de décembre 1917. Thérèse Casgrain accompagne son mari à Ottawa pour l’ouverture de la session parlementaire, au printemps 1918. C’est dans la capitale fédérale qu’elle prend conscience de l’importance de la question du droit de vote pour les femmes. Lors de l’élection fédérale de 1917, on permet à un certain nombre de femmes de voter. Le gouvernement Borden va par la suite faire adopter le Women’s Suffrage Act, un projet de loi accordant le droit de vote aux élections fédérales à toutes les Canadiennes de vingt et un ans et plus. Dès le début de sa deuxième campagne en 1921, Pierre Casgrain tombe gravement malade. Thérèse Casgrain décide de le remplacer malgré que les femmes ne prennent pratiquement jamais la parole en public à cette époque. Il s’agit de la première élection fédérale à laquelle les femmes peuvent voter et se porter candidates. Pierre Casgrain est réélu.

Thérèse Casgrain joue un rôle de premier plan dans le mouvement pour le vote des femmes au Québec. Dès 1921, elle est membre fondatrice, avec Marie Lacoste Gérin-Lajoie et Idola Saint-Jean, du Comité provincial pour le suffrage féminin (CPSF) et en devient la vice-présidente. En 1922, elle fait partie d’une délégation de plus de 400 personnes du CPSF qui rencontre le premier ministre du Québec, le libéral Louis-Alexandre Taschereau pour réclamer le droit de vote des femmes. Le gouvernement ne leur donne aucun espoir. Le premier ministre Taschereau aurait déclaré en privé : « Si jamais les femmes du Québec obtiennent le droit de vote, ce n’est pas moi qui le leur aurai donné ». Ce n’est donc que le premier d’une longue série de périples au parlement de Québec. En 1927, le CPSF se divise en deux organisations distinctes : L’Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec, menée par Idola Saint-Jean ainsi que la Ligue des droits de la femme, dirigée par Thérèse Casgrain. Elle occupe cette fonction jusqu’en 1941.

Thérèse Casgrain lutte pour l’obtention de l’égalité tant juridique que sociale des femmes en usant de ses relations dans les cercles politiques et de son influence dans les médias. Elle tient salon chez elle, où se rencontrent les esprits réformistes du temps, ce qui suscite même le mécontentement du premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. Elle reçoit à ces débats d’idées des intellectuels et des activistes comme Frank Scott, Jacques Perrault, Pierre Elliott Trudeau, René Lévesque, Gérard Pelletier, Jean Marchand, Fernand Daoust et Jacques Parizeau.

Membre du club des femmes libérales, Thérèse Casgrain convainc son chef Adélard Godbout, en 1938, d’inviter 40 femmes au congrès du Parti libéral du Québec visant à préparer le programme électoral de la prochaine élection. Alors vice-présidente du Club des femmes libérales du Canada, elle parvient avec cette délégation féminine, à faire inscrire le suffrage féminin au programme du parti. Puis, en 1940, elle encourage son chef, devenu premier ministre du Québec, à tenir tête au cardinal Villeneuve, qui s’oppose toujours à l’adoption de cette mesure. Adélard Godbout tient parole et fait adopter un projet de loi octroyant le droit de vote aux femmes.

En 1942, lors d’une élection fédérale partielle, elle se présente en tant que candidate libérale indépendante dans la circonscription de Charlevoix-Saguenay, qui était celle de son mari, devenu depuis juge à la Cour supérieure du Québec. Le biographe Conrad Black résume cette élection : « Deux élections complémentaires allaient avoir lieu le 30 novembre 1942 dans Outremont et dans Charlevoix. Dans Charlevoix, il s’agissait de remplacer le président de la Chambre, Pierre Casgrain, qui avait été nommé à la magistrature. […] Cinq personnes avaient posé leur candidature dans Charlevoix, mais la principale était Thérèse Casgrain, femme de l’ancien député et fille du député précédent qui avait aussi été député de la Chambre des communes, Sir Rodolphe Forget. Mme Casgrain était déjà bien connue pour son leadership dans la campagne du suffrage féminin au Québec. On lui refusa l’investiture libérale parce qu’elle s’était prononcée contre la conscription. Il n’y avait pas de candidat libéral dans cette élection. Le principal adversaire de Mme Casgrain était Frédéric Dorion, frère de Noël et de Charles, et il était appuyé par ce qui restait du Parti conservateur, par l’organisation locale de l’Union nationale sous la direction du Dr Arthur Leclerc (ancien député unioniste de cette région) et par les divers groupes nationalistes. Les deux candidats menèrent une campagne pittoresque et énergique. Le 30 novembre, […] Dorion triompha de Mme Casgrain par neuf mille sept cents voix contre six mille six cents ». Thérèse Casgrain écrit « que les chefs du Parti libéral, tant fédéral que provincial, ne voulaient pas de moi comme député […]. Non seulement j’étais une femme, mais ils savaient aussi que si j’étais élue, jamais ils ne pourraient me faire accepter des idées contre lesquelles je m’étais déjà prononcée avec raison ».

En 1946, elle rompt avec les libéraux et adhère au parti Co-operative Commonwealth Federation (CCF), connu en français sous le nom de Parti social démocratique du Canada (PSD) l’ancêtre du Nouveau parti démocratique. Elle devient vice-présidente du PSD en 1948, et la seule femme à siéger au comité exécutif du parti. Elle dirige la branche québécoise du PSD de 1951 à 1957. Elle devient ainsi la première femme au Canada à être cheffe d’un parti politique.

Lise Payette milite aux côtés de Thérèse Casgrain en 1957 dans la circonscription de Villeneuve en Abitibi-Témiscamingue. « J’étais, à l’époque, l’accompagnatrice de Mme Casgrain durant sa tournée électorale. Ses adversaires étaient polis parce qu’elle inspirait le respect, mais ils n’en étaient pas moins impitoyables. Quant à ses supporters, même parmi les plus près de son organisation, plusieurs ont voté pour quelqu’un d’autre le jour de l’élection, estimant à la dernière minute qu’il valait mieux voter pour n’importe quel homme plutôt que pour une femme. Je la revois encore, debout à l’arrière d’un camion, haranguant les ouvriers à la sortie de la mine, dans son tailleur élégant, avec son éternel chapeau et ses gants, emblèmes de la femme du monde qu’elle avait toujours été. Objet de curiosité, elle créait des attroupements, mais ne réussissait pas à se faire prendre au sérieux ».

Malgré ces neuf tentatives, elle n’aura jamais la chance de porter la voix des femmes au parlement.

30 novembre 1942

Candidate à l’élection fédérale partielle dans Charlevoix--Saguenay

Indépendante libéral

16 juillet 1952

Candidate à l’élection générale québécoise dans Montréal--Verdun

Cooperative Commonwealth Federation (CCF)

6 octobre 1952

Candidate à l’élection fédérale partielle dans Outremont—St-Jean

Parti social démocratique du Canada (PSD)

10 août 1953

Candidate à l’élection générale fédérale dans Jacques-Cartier—Lasalle

Parti social démocratique du Canada (PSD)

20 juin 1956

Candidate à l’élection générale québécoise dans Jacques-Cartier

Parti social démocrate (PSD)

10 juin 1957

Candidate à l’élection générale fédérale dans Villeneuve

Parti social démocratique du Canada (PSD)

31 mars 1958

Candidate à l’élection générale fédérale dans Jacques-Cartier—Lasalle

Parti social démocratique du Canada (PSD)

18 juin 1962

Candidate à l’élection générale fédérale dans Outremont—St-Jean

Nouveau Parti démocratique (NPD)

8 avril 1963

Candidate à l’élection générale fédérale dans Outremont—St-Jean

Nouveau Parti démocratique (NPD)

Le 7 octobre 1970, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau la nomme au Sénat, où elle devient sénatrice indépendante. Elle n’y siège que neuf mois avant d’atteindre 75 ans, l’âge limite pour occuper la fonction. Elle meurt le 3 novembre 1981 à l’âge de 85 ans. Elle est désignée « personnage historique » par la ministre de la Culture et des Communications le 8 mars 2019.

Selon L’Encyclopédie canadienne, « Thérèse Casgrain est une grande humaniste qui a lutté non seulement pour la reconnaissance du droit de vote pour les femmes, mais aussi pour les droits universels. Son engagement politique et social a favorisé de nombreuses réformes en matière d’emploi, de soins de santé, d’éducation et de logement ».

Marie Lacoste-Gérin-Lajoie

Marie Lacoste-Gérin-Lajoie est née à Montréal le 19 octobre 1867. Elle est la fille de Marie-Louise Globensky, une figure importante des milieux philanthropiques montréalais et de sir Alexandre Lacoste, avocat, professeur de droit à l’Université Laval à Montréal, sénateur, président du Sénat, puis juge en chef du Québec. L’auteur Hélène Pelletier-Baillargeon précise que Marie Lacoste « naît donc dans un foyer nourri de traditions diverses et contradictoires où elle s’affirmera très tôt par ses choix personnels. Côté Lacoste, elle compte en effet un grand-père patriote, ex-détenu du Pied-du-Courant et ardent disciple de Papineau. Côté Globensky, elle hérite au contraire d’un passé de collaboration avec l’occupant anglais ». Elle est la sœur de Justine Lacoste-Beaubien, co-fondatrice, avec Irma Levasseur, de l’hôpital pour enfants Sainte-Justine, ainsi que de Thaïs Lacoste-Frémont, militante féministe, fondatrice de l’Association des femmes conservatrices de Québec et s’illustre, en 1932, à Genève, « comme première déléguée féminine du gouvernement Bennett à la Société des Nations ». En 1887, Marie Lacoste épouse l’avocat montréalais Henri Gérin-Lajoie, fils du poète Antoine Gérin-Lajoie, petit-fils du journaliste Étienne Parent et frère du sociologue Léon Gérin.

Après ses études secondaires terminées en 1883, elle souhaite poursuivre à l’université, mais elle se bute au refus des facultés universitaires francophones d’admettre des femmes. Elle poursuit donc sa formation de juriste en autodidacte en se plongeant dans les livres de son père, puis ceux de son époux. L’auteur Hélène Pelletier-Baillargeon ajoute que son père « Alexandre Lacoste, fidèle à sa promesse, encourage sa fille qui, à n’en pas douter, possède un authentique tempérament d’intellectuelle. Tout l’intéresse : philosophie, religion, histoire, littérature. Mais aussi, chose rare chez une fille, sciences physiques et naturelles. Elle dévore des traités de chimie, de physique et d’astronomie. […] la jeune Lacoste, fouinant dans la bibliothèque paternelle où foisonne la littérature juridique, va bientôt s’intéresser à l’étude du droit et en faire progressivement le grand intérêt de sa vie. Tout son féminisme va d’ailleurs s’alimenter à cette culture ». Ses lectures lui font prendre conscience de la situation juridique de la femme mariée au Québec, le Code civil alors en vigueur en fait une perpétuelle mineure aux yeux de la loi. Afin d’informer les femmes sur leur condition légale, elle publie en 1902 un Traité de droit usuel, manuel de droit civil et constitutionnel s’adressant en particulier aux femmes. Réédité en 1910 et 1922, puis traduit en anglais, il est utilisé dans les institutions d’enseignement et inscrit en 1914 sur la liste des ouvrages recommandés pour les bibliothèques scolaires. Avec le succès de son livre, elle devient chargée de cours dans ce domaine qu’elle maitrise de mieux en mieux. L’auteur Hélène Pelletier-Baillargeon confirme que « c’est donc à une mère de famille autodidacte que reviendra le mérite d’avoir été la première femme à se voir confier une charge d’enseignement à la faculté de Droit de l’Université Laval à Montréal ». En plus du Traité de droit usuel (1902), elle publie L’état légal des femmes dans la province de Québec (1900), La communauté légale (1927) et La femme et le Code civil (1929).

Elle est une des rares femmes francophones, avec sa mère, à participer à la Montreal Local Council of Women (MLCW) dès 1893. Le MLCW, affilié au Conseil national des femmes du Canada, et, à travers lui, au Conseil international des femmes, est une organisation rassemblant majoritairement des femmes anglophones et destinée à « coordonner les efforts et les actions des multiples associations féminines œuvrant alors dans le domaine social, avec pour objectif d’améliorer la société en général, en particulier la condition des femmes et des enfants ». Cette association est l’un des premiers regroupements féministes au Québec. À une époque où la religion catholique domine, où une femme qui parle en public commet un geste osé, l’adhésion d’une francophone catholique au MLCW, organisme anglophone et non confessionnel, ne va pas de soi. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie y rencontre notamment la journaliste Joséphine Marchand-Dandurand. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie siège au sein de son conseil d’administration de 1900 à 1906.

L’auteur Hélène Pelletier-Baillargeon met en contexte un des premiers écrits de Marie Lacoste-Gérin-Lajoie sur la question du droit de vote des femmes. « Pour la juriste que se révèle déjà Marie Lacoste, mener à bien pareilles réformes suppose que la femme mariée détienne deux pouvoirs essentiels qui lui font encore défaut : la pleine capacité juridique et le droit de vote. Voici en quels termes elle évoque pour la première fois, en 1902, les liens qu’elle établit déjà entre action sociale, politisation et féminisme. Il s’agit d’un article qu’elle publie sous l’anonymat […] et qui sera reproduit à Montréal par plusieurs journaux aussi bien anglophones que francophones. À cette époque, les femmes ne votent ni au niveau fédéral, ni au niveau provincial, mais les femmes célibataires et les veuves peuvent exercer ce droit au niveau municipal depuis 1892 : “Mesdames, comprenez-vous l’importance qu’il y a pour vous de vous présenter pour voter aux élections municipales... (Si vous ne votez pas) vous vous plaindrez ensuite de voir au coin de chez vous une buvette qui perd votre fils, vous mourrez de chagrin à la vue de votre fille dont la vertu tombera miette à miette au milieu de représentations malsaines, vous déplorerez la mort d’un enfant empoisonné par la contamination des ordures de la rue et vous n’essayez (sic) pas de remédier tout ce mal ! " ».

Partageant le malaise de d’autres femmes francophones à militer au sein d’un mouvement laïc et majoritairement anglophone, elle se dissocie du MLCW pour fonder en 1907, avec Caroline Dessaulles-Béïque, et les femmes de la section des Dames patronnesses de l’Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste (FNSJB), destinée selon l’intention de ses fondatrices, à « grouper les Canadiennes françaises catholiques en vue de fortifier par l’union leur action dans la famille et dans la société ». La FNSJB, jusqu’au milieu des années 1920, va notamment jouer un rôle important dans les débuts du mouvement féministe québécois et la lutte pour l’obtention du suffrage féminin au Québec. Marie Lacoste-Gérin-Lajoie marque profondément la FNSJB de son empreinte personnelle, y occupant les fonctions de secrétaire (1907-1913), puis de présidente (1913-1933).

Après l’obtention du droit de vote des femmes en 1918 au fédéral et la démobilisation du mouvement suffragiste qui suivit, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie co-fonde en 1922, avec Anna Marks Lyman (présidente du MLCW), le Comité provincial pour le suffrage féminin (CPSF) qui rassemble des militantes anglophones et francophones dans le but est de relancer la lutte au Québec. Idola Saint-Jean, Thérèse Casgrain et Carrie Derick comptent parmi les 32 femmes présentes à l’assemblée de fondation. Le 9 février 1922, elle conduit à Québec une délégation de 400 femmes pour tenter de convaincre, en vain, le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. La délégation doit faire face à un très fort mouvement d’opposition provenant à la fois du clergé catholique, des journalistes, des politiciens et de femmes. Le projet de loi déposé à l’Assemblée législative par Henry Miles (Montréal–Saint-Laurent), député libéral sympathique à la cause, est défait.

En mai 1922, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie se rend à Rome pour assister au congrès de l’Union internationale des ligues féminines catholiques afin de recevoir l’assentiment du pape concernant le suffrage des femmes au Québec. Elle espère ainsi contourner la forte opposition de la hiérarchie catholique québécoise en la matière. L’Union se prononce en faveur du mouvement suffragiste, mais déclare, à l’instigation du représentant du pape, que les démarches doivent se faire avec l’accord de l’épiscopat local. Le Dictionnaire biographique du Canada explique que Marie Lacoste-Gérin-Lajoie est certaine qu’Henri Bourassa est à l’origine de cette nuance importante. « Le journaliste et polémiste, farouchement opposé au suffrage des femmes, a ses entrées au Vatican, notamment par l’entremise du cardinal Rafael Merry del Val, délégué du pape au congrès et président des séances. Marie Gérin-Lajoie croit que c’est Bourassa qui, par un jeu d’influences, fait ajouter, dans les résolutions adoptées au congrès, une clause obligeant les femmes à recevoir, préalablement à l’obtention du droit de vote, l’approbation de leur épiscopat. Au Québec, c’est alors impossible ».

À la suite de fortes pressions du clergé qui souhaite dissocier la FNSJB de toute implication du mouvement suffragiste, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie démissionne de la présidence de la section francophone du CPSF en novembre 1922, tout en demeurant membre du conseil d’administration jusqu’en 1928.

Après la mort accidentelle de son époux, le 7 mai 1936, elle se retire auprès de sa fille et homonyme Marie Gérin-Lajoie, à l’Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil fondé par cette dernière, où elle meurt en 1945. Elle est désignée « personnage historique » par la ministre de la Culture et des Communications le 8 mars 2019.

L’un de ses petits-fils, Paul Gérin-Lajoie, ministre libéral de l’Éducation du Québec de 1964 à 1966, joue un rôle clé dans la réforme du système éducatif québécois au cours de la Révolution tranquille.

Idola Saint-Jean

Idola Saint-Jean est née le 19 mai 1879 à Montréal. Elle est la fille de Emma Guyon dite Lemoine et de Edmond Saint-Jean, un avocat criminaliste. Elle est issue d’un milieu bourgeois, les membres de sa famille, dont plusieurs sont avocats, possèdent plusieurs propriétés et s’impliquent dans le monde politique. Son oncle Alphonse Levis, notaire et libéral modéré, est défait par Honoré Beaugrand lors d’une course à la mairie de Montréal en 1886.

Elle fait ses études au couvent Villa-Maria, chez les religieuses de la Congréation de Notre-Dame. Elle suit également des cours de diction, de mise en scène et de théâtre à l’école de Julia Bennati. Dès 1900, elle se fait remarquer sur les scènes des villes de Montréal et Québec pour ses talents de comédienne et d’oratrice, notamment lors de récitals de poésie. En guise de gagne-pain, elle enseigne la diction et l’élocution.

En 1903, Idola Saint-Jean part à Paris pour y suivre des cours de théâtre et s’inscrit du même coup à la Sorbonne. De retour à Montréal, elle est embauchée comme professeure de français à l’Université McGill ; un poste qu’elle occupe jusqu’à son décès. Elle fréquente le poète Émile Nelligan et le franc-maçon Arsène Bessette. C’est à l’université qu’elle rencontre Carrie Derick, la première femme à occuper un poste de professeure titulaire au sein d’une université canadienne. Derick est également la présidente de la Montreal Suffrage Association (1913 à 1919), une association fondée en 1913 pour promouvoir le suffrage féminin aux élections fédérales.

Idola Saint-Jean mène de front sa carrière dans l’enseignement et son engagement social, notamment auprès de la jeunesse. Elle publie des ouvrages sur la diction et donne un cours ouvert au public au Monument-National et s’implique dans diverses sociétés d’entraide. En 1918, elle adopte seule (elle sera célibataire toute sa vie) une petite fille noire devenue orpheline à la suite du décès de ses parents, victimes de la grippe espagnole — Idola Saint-Jean s’implique au sein d’un bureau de secours ouvert jour et nuit pendant cette épidémie. L’enfant meurt deux ans plus tard.

En 1922, elle est membre fondatrice du Comité provincial pour le suffrage féminin (CPSF) avec Marie Lacoste-Gérin-Lajoie et Anna Marks Lyman. Tout comme Marie Lacoste-Gérin-Lajoie et Thérèse Casgrain, elle est des 400 participantes, en compagnie des Carrie Derick, Julia Drummond et Grace Ritchie-England, à la grande délégation féminine qui rencontre, à Québec, le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. Elles rencontrent alors le premier ministre du Québec afin de convaincre les députés québécois d’approuver un projet de loi visant à accorder le droit de vote aux femmes du Québec.

Durant l’élection fédérale de 1925, elle se rapproche du Parti libéral du Canada, qui sollicite ses talents d’oratrice. Elle s’exprime au grand ralliement de campagne des Libéraux au Québec au Forum de Montréal. Ce rassemblement, que le journal Le Canada considère à l’époque comme le plus grand ralliement libéral de l’histoire de Montréal, établit la renommée politique d’Idola Saint-Jean. Devant l’inaction du CPSF auprès des classes populaires, Idola Saint-Jean s’en dissocie et crée, en 1927, l’Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec. Elle crée notamment pour cet organisme une bibliothèque ambulante et met sur pied un bureau offrant des consultations gratuites aux femmes sur des questions légales et économiques. De son côté, Thérèse Casgrain transforme le CPSF en Ligue des droits de la femme. L’Alliance s’adresse principalement aux ouvrières et aux femmes des quartiers populaires, alors que la Ligue regroupe essentiellement des bourgeoises et des femmes mariées. Les deux organisations travaillent conjointement pour un objectif commun, mais emploient des méthodes différentes.

Malgré que les femmes ont le droit de vote depuis 1918 au fédéral, elle est, en 1930, la première candidate québécoise à une élection fédérale. Elle se présente dans la circonscription de Montréal–Saint-Denis et 1 732 personnes (3,87 %) votent pour elle. Elle arrive en troisième place. L’animateur Gilles Proulx en dit ceci : « Idola Saint-lean a essuyé nombre d’insultes et de quolibets. Malgré tout, elle a poussé l’audace jusqu’à se présenter aux élections fédérales, en 1930. Voilà une femme qui se battait contre vents et marées ! Inutile de dire qu’elle fut aisément battue lors de ce scrutin ; de toute façon, elle était totalement consciente de la situation. Mais au lieu de la décourager, cette défaite l’a incitée à poursuivre son œuvre de sensibilisation auprès du public ».

Elle s’exprime sur diverses tribunes, comme des journaux, émissions radiophoniques, marches et rassemblements. Elle répète inlassablement son message d’égalité et de justice sociale, et ce, malgré les obstacles : le clergé, les journalistes, les parlementaires et de très nombreuses femmes. L’animateur Gilles Proulx affirme que « Pour Idola Saint-Jean, c’était le suffrage féminin, la cause de sa vie. Elle en a parlé sur toutes les tribunes. Tandis que [Marie Lacoste-Gérin-Lajoie et Thérèse Casgrain] s’adressaient surtout à la haute société de tendance libérale, notre d’Artagnan se concentrait, elle, sur le peuple. Pour convaincre des “bleus” et des ecclésiastiques d’adopter sa cause, elle utilisait des arguments très nationalistes, notamment en rappelant le courage des pionnières de la Nouvelle-France. Peut-on dire qu’elle a joué le rôle principal dans l’obtention du droit de vote des femmes au Québec ? Quand même pas ! En tout cas, elle a été le porte-voix inlassable de cette cause pendant quasiment toute sa vie. Plus souvent qu’à son tour, elle parlait dans le vide. Les oreilles du temps ne prêtaient pas une grande attention à cette “idée nouvelle”, même si les femmes pouvaient voter et se présenter aux élections fédérales depuis 1918. C’était avant tout un phénomène d’époque : la province se trouvait “déphasée” par rapport à l’Angleterre et aux États-Unis. S’il y avait des réticences, c’est peut-être parce que le droit de vote des femmes était vu comme une cause anglo-saxonne. ». En 1935, elle envoie une pétition de 10 000 noms au Roi George V.

À partir de 1935, Idola Saint-Jean s’engage dans le mouvement pacifiste et milite également pour les droits civils. Elle s’oppose notamment à la « loi du cadenas » du premier ministre Maurice Duplessis, un texte législatif discriminatoire visant à « protéger la province contre la propagande communiste ».

Idola Saint-Jean est de tous les rassemblements et actions d’éclat ayant pour objectif le suffrage féminin. Une fois l’an, les femmes se rendent à Québec afin de présenter et d’appuyer différents projets de loi sur le suffrage. En 1939, Idola Saint-Jean déclare à l’Assemblée législative du Québec : « Donnez un vote libérateur, ouvrez la porte de l’arène politique aux femmes de chez vous qui sauront rester dans la vie provinciale aussi dignes qu’elles le sont dans la vie fédérale à laquelle elles participent depuis plus de vingt ans. » Elle déclare aussi « Dans un pays où le système démocratique est en vigueur, le vote est le droit que possède tout citoyen de s’exprimer dans les questions d’intérêt public. […] Peut-on parler de suffrage universel quand toute une moitié de la société est privée de son droit de vote ? »

En 1944, les Québécoises peuvent, pour la première fois, participer aux élections québécoises. Idola Saint-Jean exerce son droit de vote peu de temps avant son décès. Ce qui fait dire à l’animateur Gilles Proulx : « Si Marie Gérin-Lajoie, Thérèse Casgrain et Marie Claire Kirkland-Casgrain sont nos trois mousquetaires du droit de vote des femmes au Québec, Idola Saint-Jean est notre d’Artagnan ! […] parce que c’est l’aînée, et que c’est elle qui a reçu le moins d’honneurs de son vivant. Si elle ne s’était pas éteinte en 1945, avant le début de la Révolution tranquille, elle aurait certainement été fêtée comme l’une de ses grandes championnes. […] Imaginez la joie qu’a éprouvée cette femme lorsqu’à l’aube de la soixantaine, elle a vu le Québec adopter enfin la réforme qu’elle préconisait depuis tant d’années. […] Si elle est morte trop tôt, les cyniques diront qu’au moins, cela lui a épargné le long règne duplessiste ». Elle meurt le 6 avril 1945, à l’âge de 65 ans. Lors de ses funérailles, neuf femmes, ses compagnes de combat, portent son cercueil.

Elle est désignée « personnage historique » par la ministre de la Culture et des Communications le 8 mars 2019.

LES PIONNIÈRES

Première page du cahier spécial pour souligner le 50e anniversaire de l'obtention du droit de vote des femmes. Journal La Presse. 21 avril 1990.

Collection Dave Turcotte

Bulletin de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec portant sur le 70e anniversaire du droit de vote des femmes et mettant en vedette les pionnières Thérèse Casgrain, Idola Saint-Jean et Marie Lacoste-Gérin-Lajoie. Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Volume 39, numéro 1, printemps 2010.

Collection Dave Turcotte

Timbres en l'honneur de Emily Murphy (17 avril 1985), Thérèse Casgrain (17 avril 1985) et Idola Saint-Jean (4 mars 1981). Société canadienne des postes.

Collection Dave Turcotte

Photographies du monument Hommage aux femmes en politique qui met en lumière la contribution de Idola Saint-Jean, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, Thérèse Casgrain et Marie-Claire Kirkland. Ce monument fut inauguré le 5 décembre 2012 par Pauline Marois, la première première ministre du Québec.

Collection Dave Turcotte

Dépliant sur le monument Hommage aux femmes en politique. Assemblée nationale du Québec. 2016.

Collection Dave Turcotte

Carte de souhaits du député Dave Turcotte pour la journée internationale des femmes illustrant le monument Hommage aux femmes en politique. 2013.

Collection Dave Turcotte

La Marche pour la parité, organisée par le Groupe Femmes, Politique et Démocratie et les Partenaires pour la parité, s’inscrit dans l’esprit des suffragettes qui, pendant 14 ans, ont réclamé le droit de vote, il y a maintenant un siècle.

Photographie d'ex-parlementaires lors de la 7e édition de la Marche pour la parité. 28 avril 2022.

Groupe Femmes, Politique et Démocratie

Photographe : Llamaryon

THÉRÈSE CASGRAIN

Militante pour les droits des femmes : Thérèse Casgrain.

Historica Canada

Macaron du souper Pionniers. Club Lions Baie Saint-Paul. 1979.

Collection Simon Turmel

Publicité de l’Association canadienne des électrices invitant les Québécoises à user de leur droit de vote pour améliorer leur condition sociale lors de l’élection québécoise du 28 juillet 1948. Dans la publicité, on peut voir une lettre signée par Thérèse Casgrain, présidente de cette association, questionnant les candidats sur leurs plates-formes pour les femmes. Journal La Presse. 17 juillet 1948.

Collection Dave Turcotte

IDOLA SAINT-JEAN

Idola Saint-Jean est la première Québécoise à se porter candidate à une élection fédérale.

Reproduction de l'affiche électorale de Idola Saint-Jean, candidate libérale indépendante dans Montréal–Saint-Denis. Élection fédérale du 28 juillet 1930.

Collection Dave Turcotte

Biographie Idola Saint-Jean, l'insoumise écrite par Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean. Les Éditions du Boréal. 2017.

Collection Dave Turcotte

MARIE LACOSTE-GÉRIN-LAJOIE

Biographie Marie Gérin-Lajoie : De mère en fille, la cause des femmes écrite par Hélène Pelletier-Baillargeon. Les Éditions du Boréal. 1985.

Collection Dave Turcotte

JOSÉPHINE MARCHAND

Joséphine Marchand-Dandurand, une des pionnières du mouvement féministe québécois est la fondatrice de la revue Le coin du feu, première revue féminine parue au Québec. Publiée de 1893 à 1896, elle revendique l’émancipation des femmes et l’amélioration de leur statut dans la société. Dans son exposition virtuelle 9 février 1922, elles marchent vers le parlement!, la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec présente la parution de décembre 1893. Dans ce numéro, on questionne des personnalités connues sur leur conception du vote féminin. La grande majorité s’y oppose, notamment Louis Fréchette, Arthur Buies et Honoré Beaugrand.

Carte postale en l'honneur de Joséphine Marchand-Dandurand. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Collection Dave Turcotte

Les premières

Mae O’Connor

Première femme à être candidate (1947)

Mae O’Connor, née Mary Loretta Leehy, est la première femme candidate à une élection au Québec. Elle se présente sous la bannière libérale dans la circonscription de Huntingdon lors de l’élection partielle du 23 juillet 1947. Elle tente de succéder à son mari, Dennis James O’Connor, mort en fonction en 1946.

Fait inusité, Dennis James O’Connor est élu député libéral à l’élection partielle du 6 octobre 1941. Cette élection est historique puisque c’est lors de cette élection partielle (ainsi que celle dans la circonscription voisine de Saint-Jean–Napierville) que les femmes votent pour la première fois à Québec. C’est donc dans la même circonscription que 5 ans plus tard, sa femme, la première au Québec, souhaite prendre sa relève.

Mae O’Connor obtient 2675 voix contre 3402 pour son adversaire, John Gillies Rennie de l’Union nationale.

Article du journaliste Pierre Laporte qui sera quelques années plus tard député et ministre dans les cabinets des premiers ministres Jean Lesage et Robert Bourassa.

Article du journal Le Devoir. Mercredi 23 juillet 1947.

Journal Le Devoir

Article du journal The Gazette. Mercredi 23 juillet 1947.

Journal The Gazette

Bien que Mae O’Connor soit la première candidate au Québec, il n’y a que le « Mrs. » de féminin sur le bulletin de vote. Elle doit s’y faire appeler « Madame Dennis James O’Connor ».

Bulletin de vote de la circonscription d'Huntingdon. Élection partielle du 23 juillet 1947

Élections Québec

Photographie de l'entrée et de la plaque d'identification du salon Mae-O'Connor au restaurant Le Parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec.

Collection Dave Turcotte

Marie-Claire Kirkland

Première femme élue députée (1961)

Première femme à occuper la fonction de ministre (1962)

Marie-Claire Kirkland, Américaine de naissance, passe son enfance à Ville Saint-Pierre (aujourd’hui fusionnée à Lachine). Elle s’initie tôt à la politique en suivant son père, le docteur Charles-Aimé Kirkland, député de Jacques-Cartier. Elle devient notamment conseillère de la Jeunesse libérale dans sa circonscription, présidente du comité de la constitution de la Fédération des femmes libérales du Québec et membre fondatrice de l’Association des femmes avocates de la province de Québec.

14 décembre 1961

Suite au décès de son père, une élection partielle est appelée dans la circonscription de Jacques-Cartier. Elle y brigue les suffrages sous la bannière libérale. Elle remporte cette élection avec une majorité de 23 875 voix face à son opposant Paul-Émile Lejour. Marie-Claire Kirkland devient la première femme de l’histoire du Québec à être élue députée à l’Assemblée nationale du Québec.

14 novembre 1962

Elle est réélue députée libérale de Jacques-Cartier avec une majorité de 49 388, la plus grande de l’histoire du Québec. Elle est encore la seule femme à siéger au Parlement.

5 décembre 1962

Elle est assermentée ministre sans portefeuille dans le cabinet du premier ministre Jean Lesage. Elle devient ainsi la première femme ministre de l’histoire du Québec.

Bien qu’elle soit habilitée à siéger au Parlement, Marie-Claire Kirkland, ne peut signer de bail afin de séjourner à Québec pendant la session parlementaire en vertu du Code civil. Ceci est le lot des Québécoises de l’époque. En 1964, elle réussit à faire adopter à l’unanimité la Loi sur la capacité juridique de la femme mariée, qui corrige cette situation. Les Québécoises peuvent désormais exercer une profession, gérer leurs propres biens, intenter des actions en justice et conclure des contrats.

En entrevue à Lysiane Gagnon 13 ans plus tard, Marie-Claire Kirkland se souvient : « Quand j’ai été élue, ma priorité, c’était la reconnaissance de la capacité juridique de la femme mariée […] Il m’a fallu trois ans pour convaincre mes collègues de la nécessité de ce projet. Au Conseil des ministres, il fallait que je me surveille de près. Car là, une femme qui parlerait à la légère serait cent fois plus mal jugée qu’un homme, on dirait qu’elle est “trop émotive”. Il faut être ultra diplomate et cacher ses sentiments. »

25 novembre 1964

Elle est assermentée ministre des Transports et des Communications dans le cabinet du premier ministre Jean Lesage. Elle occupe cette fonction jusqu’au 16 juin 1966.

5 juin 1966

Elle est réélue députée libérale dans Marguerite-Bourgeoys. Elle est encore la seule femme à siéger au Parlement.

En 1969, alors qu’elle est dans l’opposition officielle, elle fait adopter la Loi concernant les régimes matrimoniaux et l’établissement de la société d’acquêts qui privilégie le partage de la valeur des biens accumulés pendant le mariage tout en permettant à chacun des époux d’exclure certains biens qui leur sont propres.

29 avril 1970

Elle est réélue députée libérale de Marguerite-Bourgeoys. Elle est encore la seule femme à siéger au Parlement.

12 mai 1970

Elle est assermentée ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle va occuper cette fonction jusqu’au 15 février 1972.

Elle élabore un livre blanc sur l’accessibilité des territoires de chasse et de pêche, qui se traduit par la création des réserves fauniques du Québec.

2 au 6 août 1972

Elle est désignée première ministre intérimaire afin de remplacer le premier ministre Robert Bourassa qui doit s’absenter du Québec.

2 février 1972

Elle est assermentée ministre des Affaires culturelles dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle va occuper cette fonction jusqu’au 14 février 1973.

Elle fait adopter la Loi sur les biens culturels et en 1973, elle dépose le projet de loi no 63, Loi sur le Conseil du statut de la femme. Ce projet de loi est adopté à la session parlementaire suivante, après son départ de la vie politique.

14 février 1973

Son siège devint vacant lors de sa nomination à titre de juge de la Cour provinciale et de présidente de la Commission du salaire minimum.

24 mars 2016

Marie-Claire Kirkland meurt à l’âge de 91 ans. Le même jour, le premier ministre Philippe Couillard annonce la tenue de funérailles nationales « pour souligner l’engagement et le dévouement de Mme Kirkland-Casgrain qui, en tant que première femme à exercer des fonctions dans les domaines politique et juridique au Québec, a mis ses convictions au service de l’égalité entre les femmes et les hommes ». Elle est la première femme à avoir droit à des funérailles nationales.

Affiche de la candidate Marie-Claire Kirkland. Parti libéral du Québec. Élection partielle du 14 décembre 1961.

Collection Simon Turmel

Marie-Claire Kirkland se confie à Louise Decelles sur son rôle de première députée et première ministre sans portefeuille au Québec. Émission Actualités féminines. 26 février 1963

Marie-Claire Kirkland raconte à l'animatrice Rachel Verdon son parcours de première femme élue députée. Émission Femme d'aujourd'hui. 21 mars 1978.

Extrait de l'entrevue de Marie-Claire Kirkland à l'émission Mémoires de députés.

Assemblée nationale du Québec

Photographie de presse de Marie-Claire Kirkland, le soir de sa victoire, à son local électoral. United Press International. Élection 1962.

Collection Dave Turcotte

Le Bottin parlementaire du Québec. 12 octobre 1962.

Collection Dave Turcotte

Carte postale autographiée par la ministre Marie-Claire Kirkland et illustrant l'œuvre Le bateau à glace, vers 1860 de l'artiste Cornelius Krieghoff. Ministère des Affaires culturelles / Musée du Québec.

Collection Alain Lavigne

Article du journal Dimanche-Matin. 5 juin 1966.

Collection Dave Turcotte

Article du journal Le Soleil. 18 avril 1970.

Collection Dave Turcotte

La comédienne Alice Pascual témoigne de sa grande admiration pour Marie-Claire Kirkland-Casgrain. Série Nos géants. 27 mars 2022.

La Fondation Lionel-Groulx

Lise Bacon

Première femme élue présidente d’un parti politique au Canada (1970)

Première femme à occuper la fonction de vice-première ministre (1985)

« Sa trajectoire politique commence un été des années 40, dans un terrain de jeu baigné de soleil trifluvien. Des pièces de 10 cents pleuvent entre les balançoires. Des enfants courent vers ces fragments de fortune, qui brillent comme autant de promesses de gros sacs de friandises. Une fillette ne participe pas à la bousculade. La jeune Lise reste plantée là, toisant l’homme qui vide ainsi ses poches, Maurice Duplessis ». C’est en ces mots que décrit, Jean-François Lisée, le premier contact de Lise Bacon avec la politique. « Ça m’avait humiliée au plus profond de moi-même », confie-t-elle.

Lise Bacon est issue d’une famille politisée. Jean-François Lisée rappelle que « chez Joseph et Yvonne Bacon l’enfer est bleu. Joseph est organisateur libéral à Trois-Rivières, capitale de l’Union nationale et de son chef. À 16 ans, Lise assiste aux assemblées du parti, participe aux campagnes, prononce ses premiers discours, assimile la culture libérale, se taille un caractère de batailleuse. Son idole : Eleanor Roosevelt, la très activiste épouse du président des États-Unis Franklin Roosevelt ; une first lady qui dépassait nettement son mari sur la gauche ».

En entrevue avec Marie-Jeanne Robin, Lise Bacon raconte le début de son militantisme ainsi : « J’étais étudiante. Et dans ce milieu, il y avait une certaine “conscientisation” face aux événements sociaux. C’étaient les années cinquante avec, à Québec un gouvernement très autoritaire. Quand on ne l’acceptait pas, il fallait s’engager contre. Et dans mon milieu familial, on réagissait déjà. D’autant plus que j’habitais à Trois-Rivières, le comté même de Duplessis. Notre première tâche était d’inciter les gens à aller voter ».

Elle débute son militantisme au sein du Parti libéral dès 1954. Elle est notamment, directrice provinciale de la Fédération des jeunes libéraux du Québec (1954 à 1956), présidente du Groupement régional des femmes libérales de la Mauricie (1963 à 1965), vice-présidente pour le secteur de la Mauricie de la Fédération des femmes libérales du Québec (1965 à 1967), secrétaire de la Commission de la constitution de la Fédération libérale du Québec (1966 et 1967) et présidente de la Fédération des femmes libérales du Québec (1967 à 1970).

Lise Bacon présente la structure du Parti libéral à cette époque : « Il y avait une fédération séparée du Parti où [les femmes] travaillaient un peu en vase clos. Mais il fallait le faire : aujourd’hui c’est facile de juger, mais je crois qu’il y a des femmes qui se sentent à l’aise à travailler dans ce que j’appelle la “mixité” au niveau du Parti. À l’époque, il y avait trois entités : la fédération des femmes, la fédération des jeunes et le Parti comme tel qui en congrès annuel regroupait tout le monde. Chaque fédération avait quand même ses congrès, ses réunions, ses assemblées, ses conférences. Je pense que ces séparations étaient justifiées par le contexte dans lequel nous étions. Mais, lorsque je suis arrivée à la présidence des femmes libérales en 1967, j’ai essayé de mettre davantage de pression pour que les femmes n’aient pas peur de s’impliquer dans le Parti […] D’ailleurs, mes premiers gestes [à la présidence du Parti] ont été de dire aux jeunes et aux femmes : cessons d’avoir peur de la “mixité”, impliquons-nous ensemble dans le Parti. Et c’est là que nous avons changé le nom de Fédération libérale du Québec pour Parti libéral du Québec qui regroupait les trois entités ».

Jean-François Lisée explique la déception de Lise Bacon de ne pas pouvoir être candidate à l’élection de 1970. « L’élection d’avril 1970 est au coin de la rue. Lise Bacon est prête à faire le saut, à suivre Robert à Québec. Elle connaît tout le monde à Trois-Rivières, où elle est revenue travailler. Elle se voit députée, et, qui sait ? Ministre. Autour de la table, Bourassa et la haute gomme libérale étudient les candidatures, Paul Desrochers, dont le pouvoir ne cesse de croître, mène le bal. Vient le tour de Trois-Rivières. Desrochers énumère une série d’aspirants possibles, Lise Bacon ne figure pas dans la liste. « Il faut se remettre dans la culture politique de 1970, raconte Jean-Claude Rivest. Desrochers ne croyait pas qu’une femme puisse se faire élire à Trois-Rivières. » Ayant constaté, après quelques appels dans les milieux trifluviens qu’il se heurtait à la misogynie politique ambiante, Desrochers avait résolu de ne pas risquer un bon comté au nom de l’égalité des sexes. Pendant la discussion, Lise Bacon rage en silence. “Robert s’attendait à ce que je fasse une colère à Desrochers et que je lui dise : « Trois-Rivières c’est pour moi. » Mais ça m’a tellement fait mal de voir Desrochers, qui savait très bien que je voulais y aller, et qui nommait tous les noms possibles et impossibles… Je suis restée figée là, en me disant que jamais une femme ne pourrait passer au travers. Jamais ! Quand je suis sortie, Raymond Garneau m’a dit : ‘Tu l’auras pas, Trois-Rivières. Robert ne fera pas la bataille pour toi. Tu viens de manquer ton coup. » Avant cette rencontre, Desrochers avait contacté Guy Bacon, frère de Lise, pour lui suggérer de se porter candidat. Guy habitait Longueuil et, selon Rivest, « n’avait pas le tiers du quart de la moitié du following de Lise dans Trois-Rivières ». Il arracha tout de même le siège. « J’aurais gagné, soupire Bacon. En 1970, il y avait un vent libéral ».

Lise Bacon raconte ce moment ainsi : « En 1970, j avais trente-cinq ans. Je me sentais prête à assumer ce rôle-là. Trois-Rivières était un comté très conservateur où il n’y avait pas eu de député libéral depuis quarante-cinq ans. L’organisation du Parti a fait faire des sondages. Il en est sorti qu’une femme ne pouvait pas se faire élire dans Trois-Rivières ou, du moins, que ce serait plus difficile ! On a toujours peur quand c’est une femme. Quel que soit le candidat masculin, on ne pose pas la question dans un parti. Avec le recul, je pense que j’aurais peut-être dû lutter davantage pour être candidate à Trois-Rivières. Je ne l’ai pas fait parce que j’ai trouvé vraiment odieux qu’on amène mon frère comme candidat ». Elle ajoute « Il est beaucoup plus difficile d’être acceptée à une « convention » par les membres de son propre parti que d’être acceptée dans la population. Quel que soit le parti, j’ai connu des candidats qui ont été élus plus facilement députés qu’ils n’avaient été élus candidats. C’est une question d’organisation électorale qui ne veut jamais prendre des risques. En 1970, une femme candidate c’était un risque. Il n’y avait eu que Claire Kirkland-Casgrain, comme députée… C’est alors en septembre 1970, après l’élection, que je me suis présentée à la présidence du Parti. Ne serait-ce que pour leur montrer que je pouvais faire des choses. Il fallait prouver encore. Il faut toujours prouver quand on est une femme. À ce moment-là, davantage ».

Lise Bacon remporte son pari et devient présidente du Parti libéral du Québec. Elle est ainsi la première femme de l’histoire du Canada à présider un parti politique. Elle occupe cette fonction jusqu’en 1973.

29 octobre 1973

Elle est élue députée libérale dans Bourassa avec une majorité de 3 889 votes face à son adversaire du Parti Québécois, Yves Michaud. Elle est la seule femme députée à siéger au Parlement durant tout ce mandat.

Jean-François Lisée rapporte qu’à « l’élection de 1973, l’organisation lui refuse les circonscriptions où le parti est sûr de l’emporter. “Le comté de Mont-Royal était libre. On m’a dit : “Mont-Royal, on le garde pour John Ciaccia.” Il y avait Saint-Laurent qui était intéressant. On m’a dit : “Faut le donner à Claude Forget.” Elle héritera de la circonscription électorale de Bourassa, dans le nord de Montréal, où elle n’a jamais mis les pieds et où le PQ présente un candidat vedette, Yves Michaud. Partant de zéro, elle doit frapper à chaque porte. Elle en garde une solide rancune contre Desrochers. “Chaque marche d’escalier que je monte, je vous vois là, lui dit-elle. J’ai l’impression que je passe sur vous, pour me motiver.”»

13 novembre 1973

Elle est assermentée ministre d’État aux Affaires sociales dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 30 juillet 1975.

Lise Bacon déclare en entrevue à Mémoires de députés : « Je pensais avoir fait ma marque au niveau du parti, au niveau politique au Québec. Je pensais mériter, on pense toujours qu’on mérite un poste de ministre. Tout le monde aspire et tous les députés aspirent à être ministres. » Elle ajoute : « À l’époque, le premier ministre m’avait offert les Affaires culturelles et [Marie-Claire Kirkland] avait énormément de problèmes au niveau des Affaires culturelles avant de quitter la politique. Je ne voulais pas succéder à [Marie-Claire Kirkland] en me disant : “je vais passer le même mauvais temps, la même période difficile qu’elle a eu”. Je ne voulais pas commencer ma vie politique comme ça. J’ai donc refusé lorsque j’ai eu le téléphone de Monsieur Bourassa. Mais tous les ministres avaient été réélus. C’était embêtant pour le premier ministre de me trouver un poste quand il avait prévu que je serais aux Affaires culturelles. Il m’a rappelé deux jours plus tard pour me dire : “je vais t’offrir le poste de ministre d’État aux Affaires sociales”. Donc, je n’avais pas un ministère bien à moi, mais où j’ai quand même appris énormément. C’était un ministère énorme, parce qu’il y avait toute la partie sociale, la partie santé, qui venait d’être regroupée. On remettait les structures en place. On essayait de les faire fonctionner. Et ça, c’était pas facile. Je me rappelle, quand j’arrivais avec un dossier au conseil des ministres, tous les ministres parlaient sur le dossier. Au début, j’essayais d’argumenter à mesure avec eux et j’ai appris qu’il fallait les laisser parler. Dire tout ce qu’ils avaient à dire et à la fin je disais : “si ça ne vous dérange pas, je pense connaître le dossier davantage que vous, mieux que vous parce que moi ça fait des mois que je travaille le dossier donc je vais vous l’expliquer à nouveau”. Et là j’expliquais le dossier. Mais c’est difficile d’être obligé de faire ça. Je me sentais un petit peu de second ordre, seconde classe, d’être obligé d’attendre que tout le monde ai parlé. Un collègue masculin n’avait pas à faire ça parce qu’on dit : “il connaît son métier. Il connaît son dossier, il est intelligent”. Mais une femme doit toujours, et c’était à l’époque 1973, 1976, ça fait quand même 30 ans, et il y a trente ans il fallait faire sa marque. » Elle dit aussi : « Ça n’a pas été facile d’être accepté par mes collègues. C’est évident. Étant la seule femme, on disait : “elle est nommée parce qu’elle est la seule femme”. J’avais un collègue qui avait dit que j’étais nommé parce que j’avais une jupe et que si je n’avais pas de jupe je n’aurais pas été ministre.” »

Jean-François Lisée parle du côté travaillant de Lise Bacon : « Ivre de cette première responsabilité, de cette première occasion de « changer le monde », elle se plonge dans les dossiers. Le soir même où elle doit être assermentée, elle campe au bureau jusqu’à minuit. “Je suis restée trois jours avec la même robe sur le dos. Je ne voulais pas sortir. Je voulais voir ce que c’était.” »

Lise Bacon se souvient du Plan Bacon, les premières garderies subventionnées par le gouvernement du Québec : « Il y avait des garderies subventionnées par le fédéral, ce qu’on appelait SOS garderie à l’époque et évidemment elles ne voulaient pas changer. Il n’y avait aucun budget de l’État québécois pour les garderies. C’est ce que je voulais avoir. Un plan public, qui pouvait aider, parce que dans ma campagne électorale, j’avais vu des mères de famille aller travailler et laisser les enfants à la grand-maman, qui ne parle ni français, ni anglais, par exemple et qui avait des problèmes. Il y avait énormément de besoins. Alors, j’avais vraiment décidé qu’il fallait que je fasse quelque chose là-dessus. Le programme, le Plan Bacon à l’époque, c’était le début des garderies subventionnées par l’État. Mes collègues étaient assez réfractaires à ça. J’ai pris les plus endurcis contre les garderies, je les ai amenés avec moi à travers le Québec. Parce que j’aimais beaucoup aller consulter la population. Pour savoir ce que les autres gens pensent. Alors ça été de longue lutte mais heureusement, à la fin, j’ai gagné l’acceptation de mes collègues puisqu’on a mis en marche le Plan Bacon avec un budget de début de 5 millions qui n’étaient quand même pas élevés à l’époque. »

30 juillet 1975

Elle est assermentée ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 26 novembre 1976.

Jean-François Lisée explique que Lise Bacon ne l’a pas facile à ce ministère : « Bacon ouvre trois fronts : une première loi de protection des consommateurs, une loi instituant la protection des automobilistes « sans égard à la responsabilité » (le no-fault), une loi sur la société de développement coopératif. Dans les trois cas, elle se heurte à une forte résistance des membres du Cabinet. L’ex-premier ministre Jean Lesage, qui agit alors comme conseiller du comité de législation, trouve que le projet de loi de protection du consommateur va trop loin. “Enlevez ça, ça et ça”, ordonne-t-il. Bacon n’en fait rien. Elle porte le projet au Conseil des ministres, où elle entend Gérard D. Levesque chuchoter au premier ministre ; “Elle a rien enlevé, la petite madame. ” Gérard D., propriétaire de garage, est particulièrement sensible aux arguments s’opposant à la garantie sur les réparations de voitures. Le caucus, constitué en grande partie d’avocats, rechigne, quant à lui, à tuer la poule aux œufs d’or des poursuites pour dommages corporels, qui disparaîtraient avec la nouvelle loi (sans égard à la faute) en assurance automobile. ‘Il y avait une expression que j’entendais beaucoup, se souvient Jean Cournoyer ; on disait “va-t-on arrêter de faire mal à tous nos amis ?”, les avocats comptant pour beaucoup parmi les pourvoyeurs des caisses électorales. Alors même que le Cabinet a approuvé le principe, sinon l’application, de cette loi, le ministre Denis Hardy lance, en plein congrès libéral, une attaque-surprise contre le projet. Aucun collègue ne vient à la rescousse de Bacon, qui doit improviser une défense. Elle se sent isolée, peu écoutée. Elle demande à d’autres ministres de soulever, au Cabinet, certains arguments à sa place. “Si c’est moi qui le faisais, ça ne passait pas, parce que j’étais une femme, explique-t-elle. Je n’aime pas dire ça, mais il n’y a pas un homme qui connaît ça. Il faut avoir le vécu d’une femme.” »

20 janvier 1976

Elle est assermentée ministre de l’Immigration dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 26 novembre 1976.

15 novembre 1976

Elle est défaite par 2 162 votes face à son adversaire du Parti Québécois, Patrice Laplante.

13 avril 1981

Elle est élue députée libérale dans Chomedey.

À quelques semaines des élections d’avril 1981, on lui propose d’abord de retourner dans la circonscription de Bourassa où elle a été défaite en 1976. Elle refuse. Lise Bacon raconte son retour en politique : « J’avais rencontré le candidat dans Bourassa. Je lui avais dit : “Je te souhaite bonne chance”. Ça, c’était le vendredi. J’ai trouvé qu’il était un peu fou de se présenter, mais bon. Il faut un peu d’adrénaline qui fonctionne et qui nous pousse à se présenter. Ensuite, le samedi soir j’étais chez moi et je devais sortir. C’est amusant de voir comment ça arrive les choses. Je devais sortir cette soirée-là. J’ai remis la soirée. J’ai un téléphone de Pierre Bibeau qui m’a dit : “on a un comté pour vous : Chomedey”. À l’époque, monsieur Ryan, qui était le chef du parti, avait un candidat qu’il préférait et Jean-Noël Lavoie en avait un autre. J’ai été la candidate du compromis. Je me suis rendu chez Jean-Noël Lavoie. Il m’a expliqué le comté. C’était relativement plus facile. C’était un comté intéressant : 50 % francophone, 50 % multiethnique. J’avais été ministre de l’Immigration. J’avais côtoyé ces gens-là. J’ai accepté le samedi soir et le lundi matin, j’ai dit à mes patrons que j’entreprenais une nouvelle carrière en politique. On a toujours l’impression, quand on a été que 3 ans et demi à Québec, on a l’impression qu’on n’a pas terminé. J’avais trouvé que la période avait été courte et comme on veut changer le monde, ça toujours été ça ma ligne de direction, il faut être là ! » Jean-François Lisée ajoute : « Elle pense revenir au pouvoir. Elle se retrouve finalement dans l’opposition, sous la férule du nouveau chef, Claude Ryan, qui la nomme critique de l’immigration. Mais quelque chose cloche. Elle semble avoir perdu son agressivité. C’est que le ministre à qui elle doit riposter s’appelle Gérald Godin, un ancien voisin de Trois-Rivières. Et entre Trifluviens, on est gentil. “Lise n’est pas restée plus d’une semaine ma critique officielle parce qu’on a jugé qu’elle n’avait pas assez de mordant ”, raconte Godin, qui avoue par ailleurs sa juvénile admiration pour la députée : “Pour nous [les Trifluviens], Lise incarnait l’audace féminine.” »

La chimie ne passe pas entre Lise Bacon et Claude Ryan. Après avoir demandé ouvertement un congrès au leadership, ce dernier lui retire ses dossiers de porte-parole. Elle demeure simple députée de Chomedey.

2 décembre 1985

Elle est réélue députée libérale dans Chomedey.

12 décembre 1985

Elle est assermentée vice-première ministre dans le cabinet du premier ministre Robert Bourassa. Elle occupe cette fonction jusqu’au 11 janvier 1994.

Lise Bacon est surement la vice-première ministre qui a eu le plus de pouvoir. Elle est en quelque sorte la première première ministre sans avoir le titre. Lise Bacon raconte comment son mandat débute. « Monsieur Bourassa s’était présenté dans le comté de Bertrand sur la Rive-Sud de Montréal. Il n’avait pas été élu. Il ne pouvait pas être en chambre, mais il pouvait être premier ministre parce qu’on avait suffisamment de députés libéraux. Il devait alors regarder la période des questions de son bureau et c’était moi qui faisais la période des questions à sa place et évidemment, au début, la lecture du discours du trône. Ce qui a fait dire, tout le reste de la session, à l’opposition “le discours de la vice-première ministre”. On a toujours fait référence au discours de la vice-première ministre, mais c’était quand même le discours du trône. »

En raison de sa lutte contre le cancer, le premier ministre Robert Bourassa doit s’absenter du pouvoir en 1990, 1991 et 1993. Lors de ces absences, Lise Bacon préside le caucus, le Conseil des ministres, gère l’État. « Les arbitrages finaux, c’est Lise qui les a rendus », explique Jean-Claude Rivest, conseiller de Bourassa. « Elle est à l’apogée de sa carrière, en pleine possession de ses moyens, elle a eu le plein contrôle. » Un ancien ministre libéral affirme : « Elle est décisive, elle grouille, elle ne laisse pas traîner les choses ». Un proche du premier ministre ajoute : « Les ministres préfèrent s’entendre entre eux plutôt que d’envoyer leurs litiges en arbitrage au bureau de la vice-première ministre. Ils savent que si ça monte en haut, il va y avoir une décision rapide, finale et imprévisible. Ils préfèrent éviter ça. » « On a nettoyé beaucoup de dossiers qui avaient traîné parce que la crise était longue », raconte Lise Bacon, parlant de la première absence de Robert Bourassa. Elle dit au premier ministre : « Quand tu vas revenir, tu n’auras pas grand-chose à faire, parce que tout sera nettoyé ! »