Jean-Jacques Bertrand

21e premier ministre du Québec

2 octobre 1968 au 12 mai 1970

Union nationale

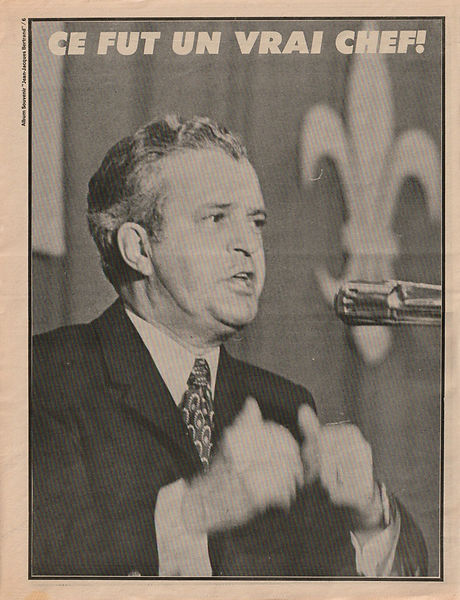

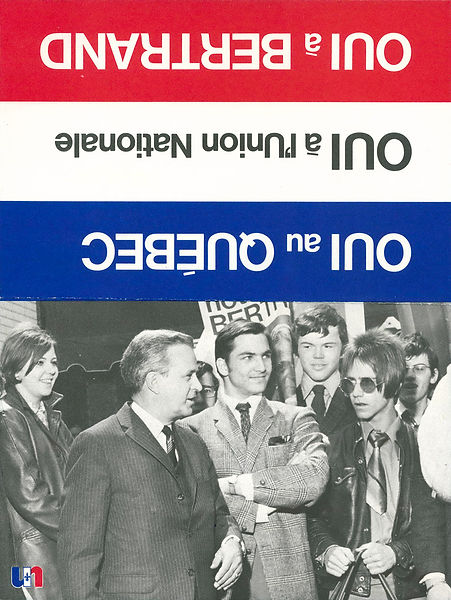

Le 2 octobre 1968, Jean-Jacques Bertrand devient premier ministre du Québec. En plus de ce 55e anniversaire, l’année 2023 marque aussi les 50 ans de son décès. Bien qu’il fût ministre des Terres et Forêts, de la Jeunesse, du Bien-être social, de l’Éducation, de la Justice, des Affaires intergouvernementales et brièvement des Finances, on se souvient peu de son mandat de premier ministre. Il faut dire que ce dernier fut de courte durée entre Daniel Johnson père et Robert Bourassa. Bertrand est d’ailleurs le dernier chef de l’Union nationale à occuper la fonction de premier ministre du Québec. Cette exposition vous permettra d’en apprendre davantage sur ce premier ministre méconnu.

Bonne visite !

L’homme

Jean-Jacques Bertrand est né à Sainte-Agathe-des-Monts, le 20 juin 1916. Il est le fils de Bernadette Bertrand et de Lorenzo Bertrand, chef de gare et télégraphiste. D’ailleurs, la circonscription comprenant sa ville natale dans les Laurentides porte son nom depuis 1992.

Pierre Godin raconte que Bertrand « vient d’une famille libérale demeurée imperméable aux sirènes du nationalisme québécois. La règle politique du “rouge de père en fils” ne s’appliquera pas à Jean-Jacques Bertrand. Son père, Lorenzo Bertrand, était libéral depuis toujours. Chef de gare du petit village laurentien de Sainte-Agathe, on le reconnaissait à deux traits précis : sa ponctualité et son bilinguisme. Le train partait toujours à l’heure et dans les deux langues ! Comme tous les cadres des chemins de fer du début du siècle, Lorenzo Bertrand tirait une grande fierté de son bilinguisme, fierté qu’il transmit à son fils. Il lui légua également sa couleur politique qui était le rouge.

Un jour, la compagnie ferroviaire transféra Lorenzo Bertrand à Farnham où on avait un urgent besoin d’un chef de gare bilingue capable de faire démarrer les trains à l’heure. Jean-Jacques grandit donc dans une région libérale à dominance anglophone. Le “bleu”, il ne le voyait qu’au ciel. Un tel legs aurait dû le pousser à faire carrière à Ottawa ou encore avec les libéraux provinciaux. Mais il n’en fut rien. Les hasards de sa carrière d’avocat et les flèches de Cupidon le dirigèrent, au contraire, vers l’Union nationale. »

Du rouge au bleu

Pierre Godin rappelle qu’en « 1942, le conseiller législatif Louis-Arthur Giroux […] se sent débordé. Il lui faut un assistant pour son étude de Sweetsburg, à côté de Cowansville et Maximilien Caron, doyen de la Faculté de droit à l’Université de Montréal, lui conseille, au cours d’une rencontre, un jeune avocat prometteur, Me Jean-Jacques Bertrand.

Devenir l’associé du conseiller Giroux, c’est se relier directement à Maurice Duplessis. Le conseiller (que ses amis surnomment “Ti-Louis”) est un drôle de pistolet. C’est un affamé de la politique qui néglige le droit, dépense beaucoup et se mêle de toutes les élections. Au scrutin général du 24 août 1931, il est candidat conservateur dans Brome, aux côtés de Duplessis et de Camillien Houde. Battu par cent voix seulement, Me Giroux demeure néanmoins l’un des compagnons d’armes de Duplessis jusqu’à la formation de l’Union nationale en 1935-1936, mais il renonce alors à briguer les suffrages. Une fois au pouvoir, Duplessis paye sa dette de reconnaissance envers “Ti-Louis” en lui faisant cadeau du siège de conseiller législatif du district de [Wellington].

Pratiquer le droit avec un avocat aussi en vue que Me Giroux constitue indéniablement la filière idéale pour un jeune avocat talentueux que les débats de palais vont attirer de moins en moins. Jean-Jacques Bertrand ne fera pas fausse route en acceptant le poste, il se liera à la dynastie des Giroux qui domine la vie politique du comté de Missisquoi depuis le début du siècle. »

Louis-Arthur Giroux est un conseiller législatif et le beau-père de Jean-Jacques Bertrand. « Louis-Arthur est le fils de François-Xavier-Arthur Giroux qui pratiquait le droit avec George Barnard Baker au tournant du siècle. Au moment où Harry Baker se retrouve dans les tranchées en 1915, le jeune Louis-Arthur est engagé comme secrétaire du lieutenant-gouverneur du Québec, d’allégeance conservatrice. Après avoir étudié à Farnham, sa ville natale, et à Saint-Hyacinthe, il est alors inscrit en droit à l’Université Laval de Québec. Membre du Barreau en 1918, il quitte Québec pour revenir à Sweetsburg pratiquer dans l’étude de son père pendant une dizaine d’années puis avec un autre associé en 1928. À partir de cette date, il s’investit aussi dans la politique locale, comme conseiller municipal de 1928 à 1945 et président de la commission scolaire de 1932 à 1935. Il est également cofondateur de l’Association du Barreau rural en 1938. L’année précédente, il avait été nommé au Conseil législatif par Duplessis, douce vengeance pour son père, deux fois défait comme candidat conservateur dans la circonscription provinciale de Missisquoi. Sa division de Wellington recouvre le centre des Cantons-de-l’Est. Jusqu’à son décès prématuré à l’âge de 52 ans, Louis-Arthur siégera à la Chambre haute du Québec, laquelle sera abolie par son gendre Jean-Jacques Bertrand en 1968. » - Trois grandes familles de parlementaires issues des Cantons-de-l’Est

Photographie de Louis-Arthur Giroux.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Fonds J. E. Livernois Ltée

Macaron du candidat conservateur Louis-Arthur Giroux dans Brome. Parti conservateur du Québec. 1931

Provenant d'une collection privée

Pierre Godin relate que « Le premier de la lignée, Me [François-Xavier-Arthur] Giroux avait tenté à plusieurs reprises de se faire élire au fédéral sous une étiquette bleue que délavait un peu plus chaque élection perdue. D’une fois à l’autre, il empruntait ou hypothéquait sa maison afin de récolter l’argent nécessaire à sa campagne. Le destin voulut qu’il mourût sans avoir jamais goûté aux délices du pouvoir. Dans ce Québec des années 1900, placé sous l’hégémonie rouge, il eut mieux valu pour lui tirer sa poudre aux moineaux que de solliciter un mandat conservateur. Son épouse Eugénie, surnommée Lady Giroux par les villageois, souffrait, elle aussi, du virus bleu. Depuis l’imposition de la conscription par le gouvernement conservateur de Borden, en mai 1917, il était assez mal vu, au Québec, de s’afficher avec les tories à moins d’être particulièrement résistant. Lady Giroux n’était pas plus masochiste qu’une autre, mais elle avait tout simplement le courage de ses convictions. Quand, en 1930, le chef conservateur R. B. Bennett fut élu premier ministre du Canada en dépit du “Rappeliez-vous 1917 !” des libéraux, Lady Giroux accrocha sa photographie sur un mur vieillot de sa maison. Élue présidente des Femmes conservatrices du Canada, l’indomptable militante n’hésitait pas, en temps de campagne électorale, à se coiffer d’un voile noir, célèbre dans le canton, et à faire du porte-à-porte pour démolir la propagande libérale.

Le conseiller Louis-Arthur Giroux ne fut pas plus heureux en politique que son père. Mais il eut la satisfaction de fonder une belle famille qui comptait une jolie fleur baptisée Gabrielle. C’était écrit dans le ciel : Jean-Jacques Bertrand s’éprit de la fille de son patron ». Le 14 octobre 1944, à Sweetsburg (Cowansville), Jean-Jacques Bertrand épouse Gabrielle Giroux, fille de Juliette Bolduc. Le couple Bertrand-Giroux donne la vie à sept enfants : Andrée, Jean-François, Suzanne, Pierre, Louise, Louis-Philippe et Marie.

Photographies du couple Giroux-Bertrand avec trois de leurs enfants à la résidence familiale. 13 août 1966.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Photographe Antoine Desilets

Pierre Godin ajoute : « Une bonne fée présidait au déroulement de la carrière du futur député de Missisquoi. Les portes du pouvoir s’ouvraient devant lui, il n’avait qu’à suivre la pente. Ce qu’il fit docilement, avec l’appui de son beau-père. En 1946, au moment même où un autre jeune avocat, Daniel Johnson, se lance à l’assaut du comté de Bagot, Jean-Jacques Bertrand et sa jeune épouse s’installent dans la maison ancestrale de Sweetsburg dont Gabrielle vient d’hériter, au 769 de la rue Principale. »

Photographies du couple Giroux-Bertrand à la résidence familiale située au 769 de la rue Principale à Cowansville. 13 août 1966.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Photographe Antoine Desilets

Jacques Gagnon déclare que « bien qu’ils constituent l’une des plus petites régions du Québec, les Cantons-de-l’Est n’en sont pas moins le berceau de trois grandes familles de parlementaires qui ont laissé leur marque tant à Québec qu’à Ottawa. » La famille Giroux-Bertrand en est une. En plus du premier ministre Jean-Jacques Bertrand, son épouse, Gabrielle (Giroux) Bertrand, est députée de Brome-Missisquoi à la Chambre des communes du Canada de 1984 et 1993. Leur fils, Jean-François Bertrand, est député de Vanier de 1976 à 1985 et ministre dans les gouvernements péquistes de René Lévesque et Pierre Marc Johnson. Sans oublier Louis-Arthur Giroux, le père de son épouse Gabrielle, est conseiller législatif de la division de Wellington (Sherbrooke) de 1937 jusqu’à son décès en 1945.

Gabrielle (Giroux) Bertrand est députée fédérale et épouse de Jean-Jacques Bertrand. Elle est élue députée du Parti progressiste-conservateur du Canada dans Brome—Missisquoi en 1984 et réélue en 1988. Elle ne se représente pas en 1993. Elle est secrétaire parlementaire du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de 1984 à 1986 et du ministre de la Consommation et des Corporations de 1986 à 1987.

Photographie de Gabrielle (Giroux) Bertrand. Janvier 1970.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Photo Gaby (Gabriel Desmarais)

Jean-François Bertrand est ministre et le fils de Jean-Jacques Bertrand. Il est élu député du Parti Québécois dans Vanier en 1976 et réélu en 1981. Il est adjoint parlementaire au ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement à compter du 1er mars 1978. Il est leader parlementaire adjoint du gouvernement du 3 octobre 1978 au 12 mars 1981. Il est ministre des Communications dans le cabinet Lévesque du 30 avril 1981 au 3 octobre 1985 et dans le cabinet Johnson (Pierre Marc) du 3 octobre au 12 décembre 1985. Il est leader parlementaire du gouvernement du 23 février 1982 au 5 mars 1984 et leader parlementaire adjoint du 12 mars 1984 au 23 octobre 1985. Il est ministre responsable de l'Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels du 29 septembre 1982 au 3 octobre 1985. Il est défait en 1985. Il es élu chef du Progrès civique de Québec le 29 mai 1989. Il est candidat défait à la mairie de Québec le 5 novembre 1989. Il est candidat du Bloc Québécois défait dans Brome-Missisquoi à l'élection partielle fédérale du 14 février 1995. Il est conseiller politique au cabinet de Lucien Bouchard, chef du Bloc Québécois, en 1995.

Affiche du candidat péquiste Jean-François Bertrand dans Vanier. Parti Québécois. 1976

Collection Dave Turcotte

Études

Le jeune Jean-Jacques débute ses études au Collège Sacré-Cœur à Sainte-Agathe, puis il se rend au Juvénat des Oblats à Ottawa et obtient son baccalauréat ès arts au Séminaire de Saint-Hyacinthe tout comme les premiers ministres Gédéon Ouimet, Joseph-Adolphe Chapleau, Honoré Mercier et Daniel Johnson père.

À ce sujet, Pierre Godin affirme qu’à « la faveur des séances de la Cour civile et criminelle du séminaire, Johnson avait fait la connaissance de l’étudiant Jean-Jacques Bertrand. Tous deux ignoraient alors qu’ils se retrouveraient dans le même parti durant plusieurs années et que les caprices de la fortune politique tantôt les rapprocheraient, tantôt les opposeraient. Bertrand ne fit qu’une année au séminaire de Saint-Hyacinthe, soit les belles-lettres. Mais il avait commencé son cours classique à l’Université d’Ottawa où l’étude du grec ne figurait pas au programme et il eut tant de difficultés avec cette langue qu’il décida, à la fin de l’année, de retourner à Ottawa pour faire ses deux années de philosophie. »

Pierre Godin prétend qu’au « collège, Bertrand ne mâchouillait pas de cailloux comme Démosthène pour améliorer son élocution. Il avait des habitudes plus intimistes. Ce n’était pas devant la mer en furie qu’il déclamait à haute voix, mais au cabinet d’aisances… quand il s’y croyait seul. De sa voix la plus forte, l’étudiant récitait ses prières ou ses leçons en détachant de façon exagérée chaque syllabe, chaque mot. Avec un tel procédé, le jeune Bertrand agaçait ses pairs, mais acquérait du même coup une parfaite maîtrise de l’art oratoire. »

Il poursuit ses études en droit aux universités d’Ottawa et de Montréal. Doué, il est décoré du Mérite universitaire par l’Université de Montréal. En terminant ses études à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, il est présenté ainsi dans le journal Le Quartier latin : « Type : Un Descartes sensible. Logique jusque dans l’erreur. Crinière de lion. Idéal : Un Mirabeau canadien. Debater à la Chambre des communes. Passe-temps : Se faire aller les mâchoires. Organiser des congrès. »

En 1941, il est admis au Barreau de la province de Québec, un an après son futur collègue Daniel Johnson père. Il établit sa pratique à Sweetsburg où il devient le jeune associé de Me Louis-Arthur Giroux, son beau-père. Plus tard, il s’associe à Me Gérard Turmel, puis aux avocats Jacques Meunier et Gilles Mercure. Le 14 juin 1950, il est créé conseil en loi du roi.

Cowansville

Impliqué dans sa communauté, Jean-Jacques Bertrand est membre du conseil d’administration de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins et il préside la Chambre de commerce des jeunes de Cowansville en 1946 et en 1947. Il agit à titre de directeur de la Compagnie d’expansion industrielle de Cowansville. Il est secrétaire-trésorier des corporations municipale et scolaire de Sweetsburg de 1942 à 1948. Son service public lui donne surement le goût d’aller plus loin et de faire le saut lui-même en politique active.

Même lorsqu’il occupe les plus hautes fonctions, Jean-Jacques Bertrand demeure toujours enraciné à son coin de pays. Pierre Godin explique que « Bertrand, c’est un homme simple qui a horreur de la ville. Il se sent bien chez lui à la campagne ou à la mer. Son comté de Missisquoi, il en a fait le centre de sa vie pour lui et sa famille de sept enfants. » Pierre Godin ajoute : « Sa répulsion pour Montréal est si forte qu’il n’arrête pas de dire à ses proches quand il y vient : “Je ne comprends pas que vous puissiez vivre ici !” Homme sans façon, Bertrand accorde aussi peu d’importance à l’apparat. Il s’habille peu ou mal. Contrairement à Johnson, il n’aime pas les bains de foule. Par exemple, l’idée d’entrer au Club Renaissance, alors qu’il s’y déroule une grande réception, le terrorise. Il faut le prendre par le bras. »

Photographie de Jean-Jacques Bertrand se reposant dans son jardin à Cowansville. 29 avril 1970.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Photographe Paul Henri Talbot

L'HOMME

Photographie de Jean-Jacques Bertrand avec son épouse Gabrielle. 23 août 1966.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Photographe Michel Gravel

Photographie de Jean-Jacques Bertrand avec son épouse Gabrielle. Janvier 1970.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Photo Gaby (Gabriel Desmarais)

Photographie de Jean-Jacques Bertrand avec sa fille Marie. 17 juin 1966.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Photographe Michel Gravel

Photographie de Jean-Jacques Bertrand avec son épouse Gabrielle et leurs sept enfants. Vers 1970.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Fonds L'Action catholique

Photographie du cabinet des avocats Louis-Arthur Giroux et Jean-Jacques Bertrand situé sur la rue Principale à Sweetsburg (Cowansville).

Société d’histoire de Cowansville

« La variété de couleurs et de matériaux, le plan au sol asymétrique, les nombreux volumes, les saillies et les avancées confirment le style éclectique du bâtiment. La résidence est située dans un environnement d’arbres matures représentatifs de la région. Le plus connu de ses propriétaires est l’ancien premier ministre du Québec de 1968 à 1970 : Jean-Jacques Bertrand. L’intérieur du portique de la maison Giroux-Bertrand est aménagé et révèle des pratiques propres au XIXe siècle. Le plancher est recouvert de lattes alors que d’autres, plus étroites, composent le plafond. Les épis de faîtage ouvragés ajoutent une touche de raffinement à la décoration d’ensemble. » - Circuit d'histoire et de patrimoine de la ville de Cowansville

Photographies de la maison de Jean-Jacques Bertrand et de son épouse Gabrielle (Giroux) Bertrand située au 769 de la rue Principale à Cowansville ainsi que de son panneau d'interprétation.

Collection Dave Turcotte

Gabrielle (Giroux) Bertrand est la première et la seule épouse de premier ministre québécois à avoir été élue députée à la Chambre des communes. À l’Assemblée nationale du Québec, c’est Lisette Lapointe, épouse de Jacques Parizeau, qui est la première et la seule élue.

Photographie de la bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand à Cowansville.

Collection Dave Turcotte

Exemplaire du journal annonçant l'élection de Jean-François Bertrand à titre de président de l'Association générale des étudiants du Séminaire de Saint-Jean en 1965. il est aussi vice-président aux affaires extérieures pour la Fédération des associations générales des étudiants des collèges classiques du Québec en 1965 et président pour la région Richelieu–Rive-Sud de l'Union générale des étudiants du Québec en 1966.

Page une du journal L'Aiglon du Séminaire de Saint-Jean. Mars 1965.

Collection Dave Turcotte

Généalogie de Jean-Jacques Bertrand

Lignée directe

de Jean Bertrand

à Jean-Jacques Bertrand

1. Jean Bertrand

n. 00-00-1667 La Ferrière-Airoux, Vienne, France d. 00-10-1718 Montréal

Charlotte Bérard m. 23-09-1697 Montréal

n. 20-07-1674 Sorel d. 27-09-1751 Montréal

[fille de Jean Brard et Charlotte Coy]

2. Jacques Bertrand

n. 05-09-1699 Montréal d. 10-01-1771 Montréal

Marie Louise Dumouchel m. 19-09-1729 Montréal

n. 19-08-1710 Montréal d. 16-04-1761

[fille de Paul Dumouchel et Marie Louise Tessier]

3. Louis-Michel Bertrand

n. 29-09-1737 Montréal d. 18-01-1808 Rigaud

Marie Josephte Boyer m. 10-08-1778 Vaudreuil

n. 07-02-1741 Sainte-Anne-de-Bellevue d. 00-05-1805 Rigaud

[fille de Jean-Étienne Boyer et Josephe Hunault]

Charlotte Bertrand m. 06-06-1763 La Prairie

[fille de Paul Bertrand et Charlotte Longtin]

4. Antoine Bertrand

n. 00-00-1780 Vaudreuil

Marie Josephe Cholette m. 11-01-1802 Vaudreuil

n. 12-01-1785 Vaudreuil d. 08-07-1836 Rigaud

[fille de Sébastien-Hyacinthe Cholette et Angélique-Madeleine Roy]

Pélagie Séguin m. 16-01-1837 Rigaud

n. 30-01-1779 Vaudreuil d. 16-04-1864 Vaudreuil

[fille de Louis-Amable Séguin et Pélagie Léger]

5. Julien-Vital Bertrand

n. 27-04-1814 Rigaud

Antoinette Séguin m. 07-02-1842 L'Orignal, Ontario

n. 25-12-1815 Rigaud

[fille de Hyacinthe Séguin et Monique Villeneuve]

6. Julien-Honoré Bertrand

n. 00-00-1843

Élise Mathieu m. 17-10-1870 Ottawa, Ontario

n. 00-00-1851

[fille de Jean-Baptiste Mathieu et Angélique Rochon]

7. Lorenzo Bertrand

n. 08-02-1876 d. 15-12-1941 Farnham

Bernadette Bertrand m. 22-07-1908 Ottawa, Ontario

n. 08-03-1885 Sainte-Scholastique d. 03-06-1971 Sainte-Agathe-des-Monts

[fille de Olivier Bertrand et Basilice Neveu]

Anne-Bella ??? m.

8. Jean-Jacques Bertrand

n. 20-06-1916 Sainte-Agathe-des-Monts d. 22-02-1973 Montréal

Marie-Thérèse-Gabrielle Giroux m. 14-10-1944 Sweetsburg

n. 00-00-1920

[fille de Louis-Arthur Giroux et Juliette Bolduc]

LÉGENDE

n. Naissance

d. Décès

m. Mariage

Merci à Gérard Héroux

pour la recherche généalogique.

Le député

Élection québécoise de 1948

Très impliqué au Parti conservateur, Louis-Arthur Giroux, le beau-père de Bertrand et conseiller législatif meurt en fonction en 1945. Il serait à l’origine de l’adhésion de Bertrand à l’Union nationale. Étant plutôt progressiste Bertrand aurait pu être tenté par le Parti libéral. Il fait le saut en politique active et se porte candidat unioniste à l’élection de 1948. Il affronte le député libéral sortant Henri-A. Gosselin.

Guay et Gaudreau expliquent que « lorsque la Chambre est dissoute, en juin 1948, Duplessis compte sur 52 députés contre 33 pour le Parti libéral d’Adélard Godbout et 5 indépendants, alors qu’un siège est vacant. Autre signe de stabilité, les chefs Duplessis et Godbout se font face pour la quatrième fois consécutive lorsque la campagne se met en branle le 9 juin. C’est du jamais-vu et du jamais réédité en politique québécoise en ce qui a trait à ceux qui dirigent le gouvernement et l’opposition officielle. »

Marcel Labelle affirme que « c’est auprès des électeurs nationalistes que Duplessis va marquer un grand coup. En plus de s’opposer à Ottawa au nom de l’autonomie du Québec lors de la conférence fédérale-provinciale, Duplessis adopte, en janvier 1948, le drapeau fleurdelisé pour la province de Québec. Il est vu comme le grand défenseur du Québec contre les visées centralisatrices d’Ottawa. »

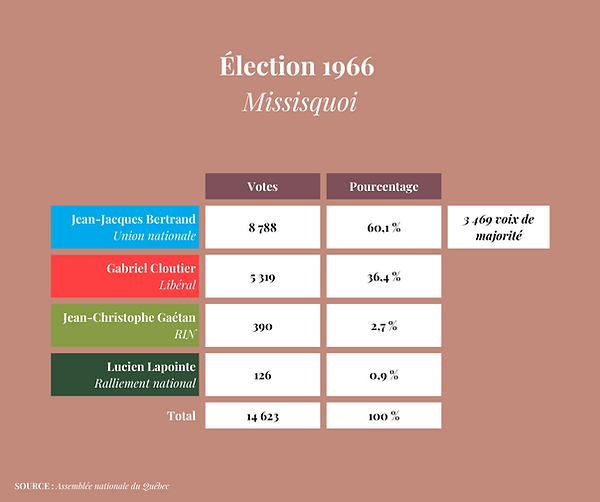

Les résultats sont catastrophiques pour Adélard Godbout, souvent décrit comme le « valet d’Ottawa » tout le long de la campagne. Le gouvernement de Maurice Duplessis est réélu lors de l’élection du 28 juillet 1948. L’Union nationale fait élire 82 députés avec 51 % du vote et le Parti libéral ne fait élire que 8 députés avec 36 % du vote. Il y a deux députés indépendants. Jean-Jacques Bertrand est pour sa part élu député de l’Union nationale dans la « traditionnellement bilingue » circonscription électorale de Missisquoi dans les Cantons-de-l’Est.

Henri-A. Gosselin est conseiller municipal à Farnham de 1924 à 1927, maire de Lawrenceville en 1927 et maire de Farnham de 1932 à 1938. Il est élu député du Parti libéral du Québec dans Missisquoi en 1939. Il est réélu en 1944, mais défait en 1948 par Jean-Jacques Bertrand. En 1949, il est élu député du Parti libéral du Canada dans Brome—Missisquoi. Il meurt en fonction en 1952.

Photographie du député Henri-A. Gosselin.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Résultats de l'élection québécoise de 1948 dans la circonscription de Missisquoi.

Musée virtuel d'histoire politique du Québec

Les deux font la paire

Pierre Godin soutient qu’après « 1948, les deux anciens collègues du séminaire de Saint-Hyacinthe et de la Faculté de droit se côtoient une fois de plus sur le parquet de l’Assemblée législative. Dès leurs premières années de session, à l’ombre d’un chef qui aime les tenir tous deux en laisse, une émulation, qui deviendra parfois de l’antagonisme, commence à s’emparer d’eux. Dans les cercles politiques de la capitale, on parle rarement de Daniel Johnson sans mentionner aussitôt Jean-Jacques Bertrand. C’est une habitude. Comme si l’un était le jumeau de l’autre ou sa copie conforme. Ils forment une paire de “jeunes qui promettent” dans un parti où cette qualité fait terriblement défaut. Mais le député de Bagot, qui préférerait faire cavalier seul, finit par en avoir plus qu’assez d’être continuellement mis en parallèle avec Bertrand et il ne se gêne pas pour répéter à ses intimes : “Je l’aime bien, Jean-Jacques, mais pourquoi faut-il qu’il soit nommé, lui aussi, quand je le suis ?” […]

Duplessis n’attise pas le feu de leur rivalité : quand il donne à l’un, il donne l’équivalent à l’autre. Certes, le Chef se reconnaît davantage en Johnson en qui il a vite discerné le titre de politicien d’avenir. “Ah ! Le p’tit maudit !” Laisse-t-il parfois échapper devant son secrétaire Roger Ouellet, quand le député de Bagot a fait un bon coup. Néanmoins, il aime bien le côté moraliste de Bertrand, sa candeur qu’on prendrait parfois pour de la naïveté, son refus des compromis faciles. Mais ce sont surtout ses morceaux d’éloquence qui le font vibrer. Pour lui, Jean-Jacques Bertrand, c’est saint Jean Bouche d’or. Il trouve que c’est un excellent orateur et ne se prive pas de le faire savoir à son entourage. Hommage surprenant, car le Chef est avare de compliments. »

Photographie de Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand. Vers 1965.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Fonds L'Action catholique

Élection québécoise de 1952

Guay et Gaudreau mettent ainsi en contexte l’élection de 1952 : « Entourés de plus de 80 élus de l’Union nationale, cibles des railleries du premier ministre Maurice Duplessis, les 8 députés élus du Parti libéral en 1948 ressemblent à un groupe d’assiégés à l’Assemblée législative. Après le départ du chef Adélard Godbout, puis l’intérim de George Carlyle Marler, les libéraux se tournent le 20 mai 1950 vers le député fédéral de Joliette-L’Assomption-Montcalm, Georges-Émile Lapalme, pour leur donner un nouvel élan. Ce politicien de 43 ans est élu à l’unanimité, les autres candidats se désistant avant la tenue du vote. Il ne perd pas de temps avant de lancer une première salve contre le gouvernement : “Dans le parti bleu de Québec, on se préoccupe d’enrichir les favoris : les autres ne comptent pas”. »

Guay et Gaudreau rapportent : « Comme en 1948, le programme libéral est axé sur le thème de la justice sociale : “Être libéral c’est être socialement juste.” Plusieurs volets de cette politique sont développés : assurance maladie, allocation de maternité, enseignement primaire gratuit, etc. Les libéraux aimeraient également que les matières premières soient transformées davantage au Québec. Dans le même souffle, ils dénigrent le gouvernement sortant. Les problèmes dans le logement, les lois jugées anti-ouvrières et les privilèges accordés aux entreprises exploitant le minerai de l’Ungava — pour “une cenne la tonne” — sont au cœur de leurs attaques. Les libéraux s’en prennent aussi à l’intégrité de l’Union nationale, évoquant la corruption, la situation de sa caisse électorale et l’obsession anticommuniste qui ne serait “qu’un écran de fumée”. »

Guay et Gaudreau ajoutent : « Dans la foulée du slogan Laissons Duplessis continuer son œuvre, il fait un inventaire détaillé des réalisations de son gouvernement. Construction de routes, d’écoles, d’hôpitaux, baisse de la dette et avancées dans l’électrification rurale sont en relief dans ce discours qui fait aussi une place de choix à l’autonomie provinciale. Imageant son propos en parlant de la “tente d’oxygène fédérale”, le premier ministre va jusqu’à affirmer : “La grande question de l’heure, c’est la conservation de nos droits. C’est une question de vie ou de mort.” Ce thème permet à Duplessis de condamner une fois de plus l’attitude des libéraux provinciaux face à Ottawa pendant la Seconde Guerre mondiale. Il vise également à placer Lapalme, qui a siégé à la Chambre des communes de 1945 à 1950, sur la défensive. Celui-ci est dépeint par ses adversaires comme une “marionnette” du Parti libéral fédéral dont certains membres, mais pas le premier ministre Louis Saint-Laurent, sont engagés dans la campagne. Les unionistes ne se privent pas non plus de ridiculiser l’inexpérience de Lapalme, qu’ils décrivent comme un radical ayant reçu l’appui des communistes, ce que nient libéraux… et communistes ! »

Le gouvernement unioniste de Maurice Duplessis est réélu lors de l’élection du 16 juillet 1952. L’Union nationale fait élire 68 députés avec 50 % du vote et le Parti libéral, 23 députés avec 46 %. Il y a un député indépendant. Bertrand est réélu dans la circonscription de Missisquoi avec la plus grande majorité de toute sa carrière politique.

Le 17 décembre 1954, Bertrand est nommé adjoint parlementaire au ministre des Terres et Forêts et au ministre des Ressources hydrauliques. C’est John Samuel Bourque qui a la charge de ces deux ministères à ce moment.

Résultats de l'élection québécoise de 1952 dans la circonscription de Missisquoi.

Musée virtuel d'histoire politique du Québec

Élection québécoise de 1956

La campagne de 1956 est pratiquement la même que celle de 1952. Les deux chefs, les thèmes et les pratiques électorales, peu de choses ont vraiment changé. Guay et Gaudreau rappellent que « Malgré ses 66 ans, le premier ministre Maurice Duplessis semble bien installé pour guider son parti vers une quatrième victoire consécutive et une cinquième en tout, avec celle de 1936. Le chef libéral Georges-Émile Lapalme tente pour sa part de tirer profit des progrès accomplis lors des élections de 1952. D’abord, une partielle dans Montréal-Outremont, le 9 juillet 1953, lui permet d’entrer finalement à l’Assemblée législative. Les libéraux du Québec s’attaquent aussi à l’un de leurs talons d’Achille, soit la perception qu’ils sont inféodés aux libéraux fédéraux. Déjà amorcée la séparation des organisations provinciale et fédérale s’amplifie. Sur le plan organisationnel, la Fédération libérale provinciale est fondée le 4 novembre 1955 à Montréal. Cette nouvelle structure se veut “autonome par rapport à l’organisation libérale fédérale et démocratique dans son fonctionnement et son financement”. »

Bertrand prend du galon dans le parti. Lors de cette campagne, Robert Rumilly raconte qu’il « prononce de bons discours bien préparés, fleuris de compliments au chef. Il appelle Duplessis le successeur de Mercier, qui a formé le parti national pour défendre l’autonomie de la province. »

Le gouvernement de Maurice Duplessis est réélu lors de l’élection du 20 juin 1956. L’Union nationale fait élire 72 députés avec 51 % des votes et le Parti libéral, 20 députés avec 44 % des votes. Il y a un député indépendant.

Résultats de l'élection québécoise de 1956 dans la circonscription de Missisquoi.

Musée virtuel d'histoire politique du Québec

LE DÉPUTÉ

Caricature d'Aline Cloutier illustrant Jean-Jacques Bertrand. Entre 1950 et 1959.

Collection Aline Cloutier

1948

L'Union nationale mise sur le slogan : Duplessis donne à sa province en rappelant leurs nombreuses réalisations. Le tout nouveau fleurdelisé est aussi largement utiliser dans leur promotion.

Publicité de l'Union nationale. Journal La Patrie. Page 57. 25 juillet 1948.

Collection Dave Turcotte

Le Parti libéral dénonce vivement les « dons » de l’Union nationale pour tenter d’acheter les électeurs.

Publicité du Parti libéral du Québec. Journal La Presse. 24 juillet 1948.

Collection Dave Turcotte

Le Parti libéral fait la promotion de son programme progressiste tout en se dissociant du communisme.

Publicité du Parti libéral du Québec. Journal La Presse. 17 juillet 1948.

Collection Dave Turcotte

1952

Affiche du chef libéral George-Émile Lapalme. Parti libéral du Québec. 1952.

Collection Dave Turcotte

1956

Affiche du chef libéral George-Émile Lapalme. Parti libéral du Québec. 1956.

Collection Dave Turcotte

Le ministre

Nommé ministre des Terres et Forêts

Après avoir été l’adjoint parlementaire au ministre des Terres et Forêts pendant près de 4 ans, il devient à son tour ministre des Terres et Forêts dans le cabinet Duplessis. Il est assermenté le 30 avril 1958. Pierre Godin croit que si Duplessis « élève le député de Missisquoi au rang de ministre, c’est, bien sûr, parce qu’il l’en juge capable, mais c’est aussi parce qu’il veut encore une fois témoigner sa reconnaissance à Louis-Arthur Giroux. Duplessis n’oublie jamais ceux qui l’ont soutenu dans ses revers de fortune. En épousant Gabrielle Giroux, Bertrand a rejoint le clan des favoris du Chef. »

Le jour même, Daniel Johnson fait lui aussi son entrée au cabinet. Leur destin sera intimement lié tout au long de leur carrière politique. Pierre Godin explique ainsi le contexte de cette nomination. « Le 30 avril, Duplessis soulage son ministre des Finances, Johnny Bourque, du ministère des Terres et Forêts et des Ressources hydrauliques. Mais à qui confier le portefeuille libéré ? À [Daniel Johnson] ou à Jean-Jacques Bertrand, tout aussi apte que lui à assumer des responsabilités ministérielles ? Avec la sagesse d’un Salomon, Duplessis coupe la poire en deux. Une première moitié, les Ressources hydrauliques, va à Daniel Johnson et la seconde à Jean-Jacques Bertrand. Avec ses 41 ans bien sonnés, le nouveau ministre des Terres et Forêts devient le benjamin du cabinet. Daniel Johnson est de deux ans son aîné.

Johnson et Bertrand, c’est une véritable injection de sang neuf dans un corps ankylosé par la routine. Après 15 ans de pouvoir, le cabinet Duplessis tient du musée : la majorité des membres du Conseil des ministres ont en effet dépassé depuis fort longtemps la fleur de l’âge. Les deux nouveaux venus font figure de louveteaux dans une bergerie de vieux moutons fatigués. Ils tranchent également sur une députation sans envergure et renommée pour sa servilité et son anonymat. Tous les deux sont dans les bonnes grâces du Chef, mais pour des raisons différentes. Chez Johnson, Duplessis recherche la ruse et le zèle du croisé ; chez Bertrand, la sincérité et surtout une belle éloquence. »

Robert Rumilly mentionne que « Johnson et Bertrand ont commencé leur carrière politique en même temps. Ce sont deux personnalités intéressantes — et différentes, Daniel Johnson, bon organisateur d’élections, a de l’entregent, du charme et de l’ardeur et de l’astuce au combat. Jean-Jacques Bertrand, sincère, tolérant et scrupuleux, refuserait un compromis susceptible de lui assurer la victoire. Tous l’estiment et lui connaissent de jolies qualités, mais non pas celles d’un chef politique, Duplessis dit [d’eux] : “J’ai nommé un fin renard et un rhétoricien.” »

Pierre Godin rappelle que « la carrière de Jean-Jacques Bertrand ressemble comme un calque à celle du député de Bagot. Le premier rejoint le second d’abord au séminaire de Saint-Hyacinthe, puis à la Faculté de droit de l’Université de Montréal où il s’inscrit une année plus tard. Reçus tous deux avocats, l’un et l’autre manifestent un goût marqué pour l’action politique. Le prétoire ne leur suffit pas. Johnson devance Bertrand au parti, puis à l’Assemblée législative où ils sont élus respectivement en 1946 et en 1948. On dirait deux Mohicans se suivant à la trace. Mais l’éclaireur possède sur le chasseur une avance qui ne diminue pas. Ils ont beau emprunter les mêmes sentiers, s’arrêter aux mêmes étapes, séjourner dans les mêmes campements, le premier a toujours une lune d’avance sur le second. Le parallélisme est même géographique : leurs circonscriptions sont presque voisines. Enfin, les deux ministres ambitionnent de diriger un jour l’Union nationale. Pareille trajectoire ne peut que les pousser, un jour ou l’autre, à s’entredévorer… »

Benoit Gignac ajoute dans Le Destin Johnson que leurs « épouses viennent toutes deux de la bourgeoisie. Ils ont tous deux été attirés par la prêtrise au séminaire de Saint-Hyacinthe [...]. Autre ressemblance, mais impossible à déceler à cette époque : le fils de Jean-Jacques Bertrand, Jean-François, fera lui aussi de la politique et deviendra ministre avec Pierre Marc Johnson sous le gouvernement du Parti québécois. [...] Malgré ces nombreux points communs, ils n’ont pas la même approche ni le même style. Bertrand est plus flamboyant. C’est un orateur au style ampoulé, qui deviendra peu à peu caricatural. On dit aussi qu’il est idéaliste et moraliste. Johnson est plus populiste, moins affecté, plus stratégique et pragmatique. »

Caricature de Normand Hudon titrée : Mode d'automne, la ligne Bertrand. Entre 1958 et 1960.

Don d'Arlette Hudon

Une limousine ?

Pierre Godin rapporte que Johnson et Bertrand croient qu’un ministre doit avoir une limousine. « Leurs fonctions exigent qu’ils puissent se déplacer vite et loin. Après tout, c’est pour mieux servir la population, non ? Peut-être, mais Maurice Duplessis n’est pas du tout d’accord. Ses ministres ne doivent pas avoir l’air de pachas ! Le gouvernement dispose de quelques voitures officielles et la coutume veut qu’on se les partage. Il n’est absolument pas question de voir chacun des ministres rouler carrosse aux frais de la princesse ! Un jour, le chef du Service des achats du gouvernement, Alfred Hardy, reçoit deux réquisitions inhabituelles. Les nouveaux ministres Johnson et Bertrand lui demandent, le premier une Oldsmobile, le second une Buick. Et avec tout le grand luxe, s’il vous plaît : radio, bar et tous les “gadgets” possibles ! Hardy décroche le téléphone et demande à Duplessis ce qu’il doit faire.

- Refuse-les, répond ce dernier sans hésiter.

- Avec plaisir, monsieur le Premier ministre.

- Fred, ajoute Duplessis, signe toi-même le refus. Ne leur dis pas que c’est moi qui ai dit non et rappelle-moi après.

Le Chef veut connaître la réaction de ses nouveaux bras droits. Ceux-ci ne tardent pas à entrer en communication avec le fonctionnaire et s’étonnent de son refus. Johnson ne fait pas trop d’histoires, mais Jean-Jacques Bertrand, qui a un caractère primesautier, éclate :

- Ce n’est pas un fonctionnaire qui va décider ! On va aller en haut lieu !

- Allez-y, monsieur le ministre. Moi, j’ai pris mes responsabilités. J’ai fait mon devoir ! Réplique Alfred Hardy

- Je ne tolérerai pas d’impertinences de la part d’un fonctionnaire ! proteste encore Bertrand avant de raccrocher.

L’affaire se termine là en ce qui concerne Johnson. Le patron du Service des achats rappelle Duplessis et lui raconte ce qui s’est passé. Le Chef écoute et commente d’un ton incisif :

- Ces deux-là, je les ai nommés ministres et ils croient qu’ils le sont !

[…]

C’est finalement le trésorier du parti, Gérald Martineau, qui procure sa Buick à Bertrand. Martineau préfère le député de Missisquoi à Johnson dont il a deviné l’ambition dévorante. Il accepte les arguments que lui fait valoir le ministre des Terres et Forêts : la distance, ses revenus plutôt maigres, sa famille nombreuse. Bertrand est un homme simple, un avocat de campagne que l’argent laisse raisonnablement indifférent. Contrairement à certains de ses collègues, il ne patauge pas dans des combines susceptibles de grossir son modeste salaire de ministre de la Couronne. Il commet cependant une maladresse en demandant à Martineau de payer également les assurances. Le grand argentier se fâche : “Après un tel cadeau, tu pourrais au moins payer la police d’assurance !” Les rapports entre Martineau et Bertrand se refroidiront après cet incident, car Martineau, comme Duplessis, catalogue rapidement les hommes. »

Photographie de Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand embarquant dans un avion. Entre 1966 et 1968.

Assemblée nationale du Québec.

Collection Alain Lavigne

Photographe : André Hébert

La mort du Chef

Le 7 septembre 1959, le premier ministre Maurice Duplessis décède subitement à Schefferville. C’est le ministre Paul Sauvé qui assume la succession. Bertrand conserve son ministère. Pierre Godin avance qu’en « moins de vingt-quatre heures, Sauvé passe à l’action avec une équipe sensiblement modifiée. Daniel Johnson conserve son ministère. La veille, la presse s’était demandée s’il n’accèderait pas à un ministère plus important, celui du Bien-Être social et de la Jeunesse, occupé sous Duplessis par nul autre que le nouveau Premier ministre. Eh bien, non ! Sauvé conserve son portefeuille en plus de sa nouvelle charge. Pas de promotion pour ce Johnson qui a osé parler d’un congrès au leadership ! Comme Duplessis, Sauvé reconnaît au ministre des Ressources hydrauliques l’étoffe d’un futur chef de gouvernement, mais il est agacé par son impatience. Quelques semaines après son investiture, Paul Sauvé révèle au ministre des Affaires municipales, Paul Dozois : je ne ferai pas plus de deux termes. Mais avant de quitter, je vais préparer mon successeur. Ce sera Jean-Jacques Bertrand. »

Guay et Gaudreau relatent que « Paul Sauvée incarne une volonté de changement de plus en plus palpable. Sans désavouer Duplessis, il martèle le mot “Désormais”, adopte une attitude moins autoritaire que son prédécesseur et exprime de l’intérêt pour faire avancer des dossiers qui traînent, comme celui du financement des universités, un vieux différend opposant Québec et Ottawa. Même s’il siège depuis près de 30 ans à l’Assemblée législative, Sauvé, qui n’a que 52 ans, est en quelque sorte un “homme politique nouveau”. La transition est bien accueillie. En décembre 1959, un sondage favorable au premier ministre fait même craindre le pire à l’ex-chef libéral Georges-Émile Lapalme : “Paul Sauvé nous balayait presque tous.” »

Photographie des funérailles du premier ministre Maurice Duplessis. Perspectives. Page 3. 10 octobre 1959.

Collection Dave Turcotte

À la mort de Paul Sauvé le 2 janvier 1960 d’une crise cardiaque, plusieurs collègues sollicitent Bertrand pour assumer la relève. Daniel Johnson tente d’obtenir des appuis, mais sa candidature ne semble pas fédérer bon nombre de députés. Bertrand est toujours perçu comme le chef de l’aile progressiste du parti. Il décline l’offre et laisse la place à Antonio Barrette. Peut-être en signe de remerciement, ce dernier nomme Bertrand ministre de la Jeunesse et ministre du Bien-être social le 8 janvier 1960. L’encyclopédie canadienne précise qu’étant « donné qu’il n’y avait pas de ministère de l’Éducation à l’époque, la Jeunesse est un ministère prestigieux, qui avait été dirigé par Paul Sauvé de 1944 à 1960. »

Page une du journal Le Soleil. 4 janvier 1960.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Publicité de Rosemount Industries Ltée rendant hommage aux deux premiers ministres décédés et soulignant la nomination du nouveau premier ministre Antonio Barrette. Journal Montréal-Matin. Page 9. 11 janvier 1960.

Collection Dave Turcotte

Pierre Godin raconte d’ailleurs que « le jour de la prestation de serment du nouveau Cabinet, Daniel Johnson n’affiche pas la mine patibulaire d’un mauvais perdant. “M. Johnson : le sourire malgré tout !” titre La presse. Pourtant, le nouveau Premier ministre lui administre une bonne taloche en confiant à son rival, Jean-Jacques Bertrand, le prestigieux ministère de Paul Sauvé. Un ministre sans portefeuille, Jacques Miquelon, succède à Bertrand aux Terres et Forêts. Pauvre Daniel ! Sa hâte d’arriver à ses fins le met en marge des honneurs. Les fleurs et les promotions sont pour Bertrand. “On prédit à ce jeune et talentueux ministre un rôle de premier plan dans le nouveau gouvernement”, souligne avec un malin plaisir Pierre Laporte (alors journaliste) qui, malgré son attachement à Johnson, ne se prive pas d’user d’un soupçon d’arsenic. »

Ce qui est le cas. Bertrand devient un proche du premier ministre Antonio Barrette. Cependant, ce gouvernement est usé par le pouvoir et n’a peu de temps pour se renouveler avant la prochaine élection.

Photographie de Jean-Jacques Bertrand avec Antonio Barrette. 1960.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Élection québécoise de 1960

Guay et Gaudreau soulignent que « Sauvé était un choix logique à la succession de Duplessis, les avis sont plus partagés quant à l’identité de son remplaçant. De fait, la nomination d’Antonio Barrette, un sexagénaire à l’image conservatrice, ministre du Travail depuis 1944, crée de la bisbille au sein du parti. Selon le journaliste Pierre Godin, peu après son intronisation, “sa galère tangue dangereusement sous les coups sournois que se portent mutuellement la vieille garde duplessiste et les éléments réformateurs”. De son côté, le Parti libéral a aussi un nouveau chef depuis 31 mai 1958. Il s’agit de Jean Lesage, un ex-ministre libéral fédéral qui a succédé en mai 1958 à Georges-Émile Lapalme. Lapalme demeure au sein du parti alors que Lesage, qui ne siège pas à l’Assemblée législative, se lance dans une tournée provinciale et fait paraître en septembre 1959 un livre, Lesage s’engage, dans lequel il résume son projet politique. Âgé de 47 ans, ce dernier, que le politologue Vincent Lemieux décrit comme n’étant pas “un idéologue, mais un intuitif”, donne une image de fraîcheur face à Barrette, un avantage qui aurait été moins marqué devant Sauvé. »

Guay et Gaudreau expliquent que « la campagne électorale est lancée peu après l’émission du décret d’élections, le 27 avril 1960. Sous le thème C’est le temps que ça change, Lesage défend le 6 mai un programme en 53 points concocté par Lapalme. Reprenant l’angle d’une plus grande justice sociale, il prévoit l’instauration de l’assurance hospitalisation et la gratuité scolaire à tous les niveaux, incluant l’université. On envisage aussi la création d’un ministère des Richesses naturelles et d’un autre des Affaires culturelles, d’un Conseil d’orientation économique ainsi que le règlement de vieux contentieux avec le fédéral : “J’en fais mon affaire des pensions de vieillesse.”

Plutôt que de miser sur un programme, Barrette s’appuie sur le bilan de l’Union nationale, au pouvoir depuis 1944. Le 9 mai 1960, La Presse titre : “Au programme libéral, l’UN opposera ses réalisations.” Le nouveau chef vante la politique d’autonomie provinciale ainsi que la gestion serrée des gouvernements unionistes, insistant sur leurs réalisations : électrification rurale, croissance économique, construction de routes, d’écoles et d’hôpitaux, etc. Bien qu’il aborde aussi des questions en suspens comme l’assurance hospitalisation, “le grand monsieur de la politique” cherche surtout à se situer en ligne droite avec les grands chefs du passé — “Duplessis, Sauvé, Barrette” — : “Je vais continuer dans la route tracée par mes prédécesseurs. Mais ayant une personnalité différente, je pourrai prendre des moyens différents.” Une publicité de l’Union nationale est même coiffée du titre “Deux hommes, une pensée”, en référence à Duplessis et Barrette. Le second n’a cependant ni le flair ni l’habileté du premier. »

Guay et Gaudreau ajoutent que « des révélations relatives à une offre financière de 3 800 $ faite par l’organisateur unioniste Joseph-D. Bégin à Honoré Pelletier, un cultivateur de Saint-Pacôme, pour qu’il change d’allégeance politique, ont aussi un certain retentissement. L’affaire se retrouve en première page du Devoir, journal en guerre avec l’Union nationale, avec une photographie du chèque ! Cette controverse s’ajoute à un moment donné à une autre : un cambriolage présumé dans le bureau de Lapalme. Elles incitent Lesage à parler de “banditisme” et des “saletés électorales du régime”. Ces histoires arrivent dans un terrain miné, le gouvernement étant déjà écorché par la publication, le 27 avril, du livre Le chrétien et les élections. Les abbés Gérard Dion et Louis O’Neill y déplorent le laxisme ambiant en matière de mœurs électorales. Peu de temps auparavant, le journaliste Pierre Laporte avait pour sa part lancé un ouvrage critique à l’endroit du premier ministre : Le vrai visage de Duplessis. »

Le gouvernement unioniste d’Antonio Barrette est défait lors de l’élection du 22 juin 1960. Le Parti libéral fait élire 51 députés avec 51 % des votes et l’Union nationale, 43 députés avec 46 % des votes. Il y a un député indépendant. Le premier ministre Lesage est assermenté le 5 juillet 1960. C’est la fin du long règne de l’Union nationale.

Résultats de l'élection québécoise de 1960 dans la circonscription de Missisquoi.

Musée virtuel d'histoire politique du Québec

LE MINISTRE

Invitation à un diner en l'honneur de l'Honorable Jean-Jacques Bertrand, ministre des Terres et Forêts. 1958.

Collection Dave Turcotte

Don de Réal Fortin

Photographie du premier ministre Paul Sauvé accompagné de collègues dont Daniel Johnson et John Samuel Bourque à sa droite et Jean-Jacques Bertrand, second à sa gauche. 1959.

Collection Claude Gosselin

Photographie du premier ministre Maurice Duplessis accompagné de ses successeurs Paul Sauvé et Antonio Barrette.

Collection Alain Lavigne

1960

Publicité misant sur les trois grands chefs de l'Union nationale. Union nationale. 1960.

Collection Alain Lavigne

Publicité de la grande assemblée libérale de fin de campagne du 20 juin 1960 à Montréal. Parti libéral du Québec. 1960.

Collection Partis politiques.

Assemblée nationale du Québec.

L'opposition

Vien et Lapointe rappellent que « lorsque l’Union nationale perd le pouvoir le 22 juin 1960, l’évolution sociale et politique du Québec exige une réorganisation globale des forces dans le sens de la démocratisation des structures. Conscients de cette nécessité, les députés et conseillers législatifs de l’Union nationale prévoient la tenue d’un congrès à la chefferie, congrès qui permettra aussi une réorganisation nouvelle du parti. Lors d’un caucus à Montréal, le 22 octobre 1960, parlementaires et militants mettent au point également l’opération “Association de comté”. Dans un but évident de démocratisation de l’Union nationale, il est décidé qu’une association sera fondée dans chacun des 95 comtés ; sa première tâche sera de désigner les délégués qui participeront au congrès plénier de septembre. »

Bertrand tarde avant de se lancer dans la course ce qui donne une longueur d’avance à Johnson ayant débuté sa campagne au printemps. Pierre Godin écrit : « Si seulement le député de Missisquoi pouvait mettre fin à ses hésitations ! Tout ce qu’il sait dire à ceux qui le pressent de relever le gant, c’est “noui”. Pourtant, la bourgeoisie de l’Union nationale est derrière lui et il le sait. Quant à la députation, elle n’attend qu’un signe sans équivoque de sa part pour se ranger, dans son ensemble, sous sa bannière réformiste. »

Congrès de 1961

Le 13 août 1961, Bertrand se lance finalement. Il ne reste qu’environ un mois pour faire la campagne. Pierre Godin décrit que « dans les jours qui suivent, son organisation se met en branle. Moins bien nantis que le clan Johnson, les organisateurs se contentent, comme quartier général, de modestes bureaux situés rue Sainte-Catherine est, de biais avec le Café Saint-Jacques. On n’a pas encore les moyens de se payer le Reine-Elizabeth [comme le fait Johnson] ! Il a fallu aider Jean-Jacques Bertrand à faire le saut. Seul, il n’y serait pas arrivé. Bertrand, c’est un ténébreux, un inquiet qui manque totalement de confiance en lui et pour qui deux avis valent mieux qu’un. Il aime et déteste à la fois le monde de la politique dont il craint certaines facettes, celle de l’argent par exemple. Durant la campagne, il passera son temps à répéter à ses organisateurs : “Attention les gars ! Il ne faut pas que j’aie de dettes ! J’ai une famille !”. »

Pierre Godin présente les deux opposants ainsi : « Le député de Missisquoi est le verso du député de Bagot. Autant le premier est introverti, autant le second est extraverti. Autant le premier est désintéressé, autant l’ambition dévore le second. Bertrand n’affiche même pas ces petits défauts de l’homme politique, qui se voient à l’œil nu chez Johnson : aimer la politique plus que tout, savoir faire preuve d’opportunisme, être à l’aise avec les gens comme le poisson dans l’eau — défauts sans lesquels on ne saurait faire carrière en politique ! Bertrand se distingue encore de son opposant à la direction de l’Union nationale par son mépris de la politicaillerie, de toutes ces petites manigances souvent sordides dans lesquelles le député de Bagot est passé maître. Il ne possède pas non plus son habileté politique : comme un mauvais boxeur, il se découvre devant l’adversaire qui en profite pour cogner. S’efforcer, comme Johnson, de retenir par cœur le prénom ou le nom de famille de chacun de ses électeurs n’offre pour lui aucun intérêt. Ni le fait de passer des heures ou des jours à jongler avec des questions d’organisation électorale, comme Johnson en a l’habitude, pour ne pas dire la manie. Ce sont là, pour Bertrand, des tics relevant de la politique politicienne. »

Pierre Godin avance que si Bertrand « s’est finalement décidé, lui aussi, à enfiler les gants de boxe et à monter dans le ring, c’est également parce qu’un groupe de parlementaires, pressés de nettoyer une fois pour toutes la basse-cour unioniste, lui ont fait valoir que les réformistes du parti devaient avoir leur candidat, tout comme les nostalgiques du duplessisme avaient trouvé le leur en Daniel Johnson. Aux yeux de députés comme Claude Gosselin, Armand Maltais ou Paul Dozois, le seul homme jouissant d’une image politique vierge et d’une envergure suffisante pour conduire à bon port le frêle esquif de la réforme s’appelle Jean-Jacques Bertrand. »

Pierre B. Berthelot raconte que « Johnson est vu comme le favori. Candidat de la continuité, proche de l’esprit de Maurice Duplessis, l’ancien ministre des Ressources hydrauliques avait passé l’année 1961 à préparer le terrain, serrant les mains de milliers d’organisateurs et de membres nostalgiques du Chef, encore attachés aux valeurs d’entreprise privée et de religion catholique qu’il défendait si ardemment. Cependant, il ne trouvera pas beaucoup d’appuis chez ses collègues. De son côté, Jean-Jacques Bertrand se présente comme le candidat de la réforme, dans le même sillon que Paul Sauvé. De réputation impeccable, il reçoit l’appui de la veuve de Sauvé, de plusieurs journalistes, des plus jeunes membres et des éléments urbains du parti. Toutefois, il hésite longtemps avant de se lancer dans cette course et attend à un mois du congrès avant de confirmer sa candidature.

Bertrand préconise des réformes ambitieuses et une refonte complète du parti afin de prendre ses distances avec l’époque de Duplessis, promettant d’éliminer l’influence du patronage et de certains intérêts particuliers dans le parti. Il veut aussi libérer l’Union nationale de l’emprise de gens comme Gérald Martineau et Jos.-D. Bégin et créer des structures plus ouvertes, s’éloignant de la tradition du chef tout-puissant, dirigeant avec “une main de fer dans un gant velours”. Daniel Johnson, lui, ne s’oppose pas en principe aux réformes proposées par Bertrand, mais évite de trop se prononcer sur le sujet, croyant plutôt que les changements nécessaires ont déjà été faits. Johnson se concentre plutôt sur le Parti libéral, l’attaquant avec un ton agressif rappelant beaucoup Duplessis. Il dénonce l’interventionnisme, la déconfessionnalisation des écoles, les dépenses et les politiques “gauchistes” de René “Castro” Lévesque. La lutte s’engage entre les deux clans unionistes. Des partisans de Bertrand ne font pas confiance à Johnson à cause de sa mauvaise réputation et de son style trop proche de celui de Duplessis. Ils craignent que leur parti ne revienne jamais au pouvoir, s’il est élu chef. À l’opposé, les partisans de Johnson répondent que, bien que Bertrand soit un homme intègre, avec des idées neuves, il était trop bon garçon — trop inoffensif — pour affronter un adversaire aussi coriace que Jean Lesage et reprendre le pouvoir “dans le plus bref délai”. »

Pierre Godin émet que « comme Hamlet, l’avocat de Sweetsburg finit toujours par succomber au rôle que lui assignent non seulement la fatalité politique, mais également son entourage — son épouse Gabrielle, notamment. En digne fille du conseiller législatif Louis-Arthur Giroux, la femme de Bertrand a attrapé au berceau le virus de la politique. Elle a de l’ambition pour deux. C’est elle qui tient la main de Jean-Jacques Bertrand depuis ses premiers pas dans la carrière et qui l’a initié aux arcanes d’un métier pour lequel il ne ressentait, à l’origine, aucune attirance. En 1948, Bertrand ne voulait pas être député de Missisquoi. Il l’est devenu. En 1958, Bertrand n’ambitionnait pas un poste ministériel. Il a été nommé ministre des Terres et Forêts. Son attitude ambiguë lors de la démission de Barrette et ses hésitations à se laisser présenter comme candidat au congrès de septembre [1961] témoignent encore de ses tourments d’homme partagé entre ses rêves personnels et les attentes de son entourage, de sa famille, de son épouse. Les décisions de Bertrand portent la double marque du devoir et de l’influence de Gabrielle. Le jour où la presse a parlé de lui comme du chef possible de l’Union nationale, les johnsonistes ont pris un malin plaisir à insinuer que Gabrielle menait son mari par le bout du nez ! Ce que Gabrielle veut, Jean-Jacques le veut, laissait-on entendre pour discréditer l’autorité de celui-ci. En réalité, la compétence politique de Gabrielle Giroux l’impose à son mari comme conseillère. De plus, le couple est très uni — les époux Bertrand sont bien ensemble. Aussi, loin de pâtir de l’influence de sa femme, Bertrand accorde, au contraire, beaucoup d’importance à ses opinions. »

Photographie du couple Giroux-Bertrand. 29 avril 1970.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Photographe Paul Henri Talbot

Lors du lancement de sa campagne le 13 août 1961, Pierre Godin relate que « Bertrand s’enflamme. Son œil est pétillant quand il révèle à ses deux mille partisans, massés dans une salle surchauffée de l’école Sainte-Thérèse à Cowansville, les principales articulations d’un programme axé d’abord et avant tout sur la démocratisation de l’Union nationale. “Je constate un système et je veux le corriger !” Lance Bertrand en suivant le texte préparé par Maurice Giroux, frère de sa femme. Dans le clan Bertrand, on est conscient des périls qui guettent celui qui, au nom de la réforme et de l’épuration, se voit contraint de dénoncer le système de favoritisme attribué par l’adversaire libéral à son propre parti. […] “Je suis membre d’un parti politique et non un juge”, commence Bertrand. “Il ne peut être question de condamner des hommes. L’histoire fera cette besogne. Je n’ai pas le droit d’éclabousser ceux qui, à leur façon, ont pensé servir leur province et leur parti. Cependant, il ne saurait encore moins être question de passer l’éponge sur des pratiques néfastes. L’heure du courage, de la sincérité et de la lucidité est arrivée !” »

Pierre Godin croit que Bertrand a « les moyens de sa politique de renouveau, car sa réputation ne s’en va pas à vau-l’eau comme celle de Johnson. Politicien sans peur et sans reproche, Bertrand peut prêcher la vertu. Il ne se fait pas faute de rappeler à son auditoire : “Les libéraux ne peuvent rien me reprocher…”. Le député de Missisquoi se veut le “candidat de l’opinion publique”. Son passé politique ? Un livre ouvert ! Il en sera de même pour l’avenir du parti si les militants entérinent sa réforme. Comment s’articule-t-elle, cette réforme ? Le renouvellement de l’Union nationale doit toucher aux cadres et aux structures, mais aussi aux principes fondamentaux. D’abord, une démocratisation qui amènera les militants et les citoyens à prendre une part active aux mécanismes politiques et qui transformera les diverses instances du parti en des centres vivants d’action politique. Ne plus copier le passé et ne plus se figer dans l’immobilisme, mais faire enfin une place de choix à la génération montante et aux femmes. Il faut donc contrer le pouvoir absolu de la gérontocratie qui préside depuis trop d’années aux décisions de l’Union nationale. Et la caisse électorale de Gérald Martineau ? Il faut la lui enlever, sans l’abolir cependant, car “à moins d’une loi spéciale, la caisse électorale est nécessaire”. Néanmoins, il faut en arriver à une réduction draconienne des dépenses électorales par une loi qui fixera un maximum. Il faut aussi diminuer radicalement les dons de “gros financiers” et confier la caisse du parti à des fiduciaires. »

Pour ce qui est du contenu, Bertrand et Johnson s’opposent sur presque tous les grands débats de l’heure. Sur la question du patronage, à compétence égale, Bertrand « ne voit pas pourquoi on n’encouragerait pas nos amis ». Johnson s’y oppose fermement. Pour la question du rôle de l’État, Johnson dénonce vivement l’étatisation et les « les gauchistes socialisants qui font plier Lesage et qui ont usurpé le pouvoir ». Il est pour la libre entreprise. Bertrand est loin d’être un « réactionnaire ». Il affirme : « Notre but est de conquérir notre libération économique. L’individualisme doit, ici, céder le pas au travail collectif, ordonné, voulu, dirigé. L’État doit intervenir dans tous les domaines où l’initiative privée a échoué. »

Page une du journal Le Devoir. 14 août 1961.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Pierre Godin prétend que « le député de Missisquoi médite depuis peu sur une question aussi importante, à ses yeux, que la réforme interne de l’Union nationale. C’est la révision constitutionnelle, thème auquel les états-majors des partis politiques commencent à s’intéresser avec la montée du nationalisme. À ce sujet, Bertrand est en avance sur Johnson et sur Lesage. Il est le premier à proposer pour le Québec un statut particulier au sein de la Confédération. Il [propose] : “Nous devons chercher à faire reconnaître la souveraineté entière du Québec dans tous les domaines où la Constitution nous y autorise et aussi dans les domaines qui s’imposeront comme essentiels à notre plein développement. En conséquence, notre but ne doit pas se limiter à la récupération de droits acquis. Il doit viser aussi à en conquérir de nouveaux.” »

Selon Pierre Godin, « Daniel Johnson, c’est ce type de politicien qui fait florès à chacune de ses randonnées électorales, en dépit de l’image du vilain gravée par les médias dans les subconscients. Son approche ne laisse personne indifférent. Il charme et désarme ceux qui, dans la foule, se préparent à formuler des objections. Johnson rencontre chacun sur son terrain et possède l’intelligence du contact humain. À un intellectuel, il parle en intellectuel, à un ouvrier en ouvrier et à un rural en rural. Dès qu’on lui donne la main, “Danny Boy” s’estompe. Mais le député de Bagot a beau être doué, il fait face à une formidable armada. Au début du mois de septembre, le vent tourne à son désavantage. Bertrand avec son regard triste d’épagneul qui s’anime dès qu’il s’aperçoit qu’on se sent bien en sa compagnie, Bertrand avec ses airs de jeune collégien en vacances, Bertrand qui vous regarde droit dans les yeux comme le boy-scout qui attend sa corvée, Bertrand, après seulement quinze jours de campagne, sème la consternation dans le clan adverse. »

Les médias en ajoutent. André Laurendeau dit : « Son discours à Cowansville ne ressemble aucunement à ceux que débitent d’ordinaire les partisans de l’Union nationale. C’est un texte rafraîchissant. » et Gérard Filion : « Il possède une réputation de bon sens et de sagesse. On ne l’a jamais regardé comme un arriviste. Surtout, il se pose en réformateur ; sa victoire aurait le sens d’une restauration de l’Union nationale. » Pierre Godin écrit : « Même l’organe officiel de l’Union nationale, le Montréal-Matin, penche trop du côté de Bertrand. Johnson s’en plaint auprès de la direction du quotidien. […] Bertrand, un mythe ? Bertrand, une créature des médias ? Les journalistes ne se posent même pas la question. Dans le paysage désolant de l’Union nationale, ils ont cru apercevoir un homme neuf qui expose des idées neuves, sans louvoyer comme “Danny Boy”. Séduits par ce personnage qui respire la candeur et l’honnêteté, les journalistes oublient de jauger sa valeur. On colle à Bertrand l’image d’un réformateur et d’un duplessiste réactionnaire. »

Page trois du journal Le Devoir. 5 septembre 1961.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Les 21, 22 et 23 septembre 1961, l’Union nationale tient ce premier congrès au Colisée de Québec. Les 2 000 délégués ont une triple responsabilité : choisir un nouveau chef, choisir un nouveau programme et donner des structures plus démocratiques au parti. En tout, six candidats se présentent. Deux retiennent l’attention : Jean-Jacques Bertrand et Daniel Johnson. On compte également les candidats Yves Gabias (député de Trois-Rivières), Maurice S. Hébert (avocat de Montréal), Raymond Maher (avocat de Québec, défenseur de Wilbert Coffin lors de son procès) et Armand Nadeau (maire de Sherbrooke). Gabias et Hébert ont retiré leur candidature juste avant le vote.

Vien et Lapointe expliquent qu’il « faut bien avouer que pour certains délégués, la lutte passionnante, haletante même, que se livrent le député de Bagot et celui de Missisquoi suscite un intérêt plus vif que l’étude des résolutions qui seront présentées le lendemain au cours de l’assemblée générale. Jusqu’à la dernière minute, jusqu’au dévoilement du nom de l’élu, la tension est grande : nul ne peut prédire les derniers résultats. »

Benoit Gignac rapporte ainsi, dans Le Destin Johnson, les écrits de Louis La Rochelle : « Le congrès s’ouvre le 21 septembre. Dans la soirée, les congressistes entendent les hommages qu’on rend aux mânes du parti. Le lendemain, on dit qu’ils s’occupent à débattre du nouveau programme. La nuit du 22 au 23, qu’on a décrite à tort comme une “nuit des longs couteaux”, est au contraire bien agréable. Les états-majors des deux candidats rivalisent de délicatesses à l’égard des congressistes. Dans les chambres d’hôtel, l’alcool coule à flots et mille et une douceurs sont offertes. Au petit matin, des inconnus font circuler dans les couloirs du Château Frontenac un éditorial du Devoir qui flétrit le nom de Johnson et qui exprime une nette préférence pour la candidature de Bertrand. En après-midi, les deux candidats s’exécutent sur le parquet du congrès. Daniel Johnson prononce un discours vigoureux, tout entier dirigé contre le gouvernement libéral dont il accuse les membres de “s’être sauvés en Europe”. Il attaque les idées “socialistes” du gouvernement et dénonce le principe selon lequel les gouvernements doivent enlever de l’argent à tout le monde, même aux pauvres, pour en donner à tout le monde, même aux riches. Jean-Jacques Bertrand se préoccupe surtout de l’avenir du parti. “La démocratie, criera-t-il, nous en avons soif !” »

Vien et Lapointe décrivent que « le samedi 23 septembre, 13 000 personnes attendent avec impatience, au Colisée de Québec, les résultats lorsque, à 10 heures du soir, M. Jean Rivard annonce élu chef de l’Union nationale le député de Bagot Me Daniel Johnson. Il obtenait la faveur des délégués par 1 006 voix alors que Me Jean-Jacques Bertrand en récoltait 912, que le maire de Sherbrooke, Me Armand Nadeau, en recueillait 24 et que l’avocat Raymond Maher se contentait de deux voix. […] Le scrutin a duré deux heures et demie et 1 944 délégués ont déposé leur bulletin. » Bien que Johnson ait débuté sa campagne plusieurs mois avant Bertrand, il n’obtient qu’une majorité de 94 sur ce dernier.

Très déçu, Jean-Jacques Bertrand se rallie tièdement au vainqueur, cachant mal son amertume. Malgré son impatience de voir Johnson réformer le parti, Bertrand réitère au fil des mois, comme il le peut, son appui au chef. Les médias entretiennent la rumeur que Bertrand, avec le maire de Montréal Jean Drapeau et même le ministre libéral René Lévesque, allait former un nouveau parti indépendantiste. Bertrand fédéraliste convaincu n’a ni le goût ni l’énergie. Le doute est semé malgré tout.

Photographie de Jean-Jacques Bertrand (à gauche) et René Lévesque (à droite).

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Photographe Paul Henri Talbot

Photographie de Jean-Jacques Bertrand et son épouse Gabrielle à côté de Jean Drapeau, maire de Montréal. 29 août 1969.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Photographe Réal St-Jean

Élection québécoise de 1962

Pierre Godin raconte que « les élections ne sont pas encore engagées que Bertrand donne déjà du fil à retordre au chef unioniste. Roger Ouellet, passé au service de celui-ci, a convoqué tous les députés par télégramme. Un seul n’a pas daigné accuser réception : Bertrand. Il boude toujours dans son coin et hésite à se porter candidat. […] Bertrand est au bord de la retraite politique. »

Guay et Gaudreau rappellent que « deux semaines après avoir consulté ses ministres les 4 et 5 septembre 1962 lors d’une rencontre au lac à l’Épaule, dans la réserve faunique des Laurentides, le premier ministre libéral Jean Lesage annonce la tenue d’élections précipitées pour le 14 novembre. Sa justification : “demander au peuple du Québec un mandat péremptoire pour unifier les réseaux d’électricité de la province…” »

Pierre Godin ajoute : « Après l’annonce des élections, Jean Bruneau, qui aspire à la candidature dans Chambly contre Pierre Laporte, se rend chez Bertrand à Cowansville. On est à la veille du caucus de Matane. Gabrielle Giroux pense comme Bruneau : son Jean-Jacques ne doit pas fausser compagnie à son chef, malgré leurs différends. Bertrand se fait prier, puis cède comme toujours. À vingt-trois heures, il saute dans sa voiture avec Bruneau. Destination : le Château Frontenac où l’attend Daniel Johnson. Le député de Missisquoi veut connaître sa position au sujet de la nationalisation. Bertrand conduit comme un fou, passe à soixante miles à l’heure à travers Cowansville, se fait arrêter par la police, attrape une contravention puis file à toute vitesse vers la capitale provinciale. À une heure, les deux hommes prennent un verre avec Johnson. On cause de tout et de rien, puis Bruneau, se sentant de trop, se retire. Au petit matin, Bertrand revient dans la chambre où dort son compagnon, le tire de son sommeil et lui dit d’une voix pâteuse : “J’embarque ! Je serai candidat !”

Bertrand et son chef ne sont pas sur la même longueur d’onde au sujet de la nationalisation. Le premier l’accepte, le second, non. Mais Johnson lui a fait part du compromis qu’il soumettra au caucus de Matane. Bertrand peut s’en accommoder. Après un petit déjeuner avec Bruneau, le député de Missisquoi part pour Matane avec Johnson — sans brosse à dents ni rasoir ! À l’auberge Belle Plage, en bordure d’une mer déjà glaciale en cette fin de septembre, les thèses de Bertrand et de Johnson s’affrontent. […] Bertrand résume sa pensée : il faut dire oui à la nationalisation et forcer ainsi les libéraux à répondre de leur administration. Approuver l’étatisation, c’est jouer un bon tour à Lesage et le priver d’une partie de ses arguments, en plus de soutenir une mesure qui correspond aux intérêts nationaux des Québécois. Lesage doit craindre un oui unioniste, fait remarquer Bertrand. »

Guay et Gaudreau concluent que les unionistes sont « partagés sur la question de la nationalisation. Daniel Johnson adopte un compromis. Sous son gouvernement, deux compagnies seraient absorbées : la Northern Quebec Power et la Compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent. La population se prononcerait ensuite par référendum sur le sort des neuf autres entreprises concernées. Cet enjeu, qui semble populaire, constitue une épine pour Johnson. En même temps qu’elle présente le premier programme en bonne et due forme de son histoire, le 24 octobre, l’Union nationale tente donc d’attirer l’attention sur le mandat libéral qui se termine. Sa carte maîtresse est la critique de la hausse des impôts et des taxes ainsi que des dépenses gouvernementales : “Ce n’est pas l’élection de la nationalisation, c’est l’élection de la taxation.” Afin de venir en aide aux contribuables touchés, Johnson s’engage à élever le seuil des exemptions d’impôt aux plus faibles revenus et à adopter un salaire minimum de 1 $ l’heure. »

Billet de 1 $ faisant la promotion de l'engagement électoral unioniste d'adopter le salaire minimum à 1 $ de l'heure. Union nationale. 1962.

Collection Dave Turcotte

Selon Guay et Gaudreau : « Au début de la campagne, les résultats demeurent imprévisibles. L’éclosion d’un présumé scandale le 3 novembre, l’affaire du vol des “faux certificats d’électeurs”, va cependant plomber les chances de l’Union nationale. Celui qui en est au centre, l’organisateur unioniste André Lagarde, sera éventuellement acquitté. Cette controverse place néanmoins les troupes de Daniel Johnson dans une situation inconfortable. Les fantômes du “vieux régime duplessiste” ne sont jamais bien loin, comme la rappelé le 1er août le premier rapport de la commission Salvas, chargée d’enquêter sur le favoritisme et la corruption sous le gouvernement unioniste, de 1944 à 1960. Il n’est pas facile de revamper l’Union nationale dans ce contexte. D’autant plus que, malgré la présence de 41 nouveaux candidats, celle-ci reste près des recettes qui ont fait son succès ».

Bertrand n’aide pas non plus à faire baisser la pression sur Johnson. Pierre Godin rapporte « “Coup de théâtre chez les étudiants de l’Université de Montréal, titre La Presse du 17 octobre. Jean-Jacques Bertrand déplore la démagogie de son chef.” Émoi chez les partisans unionistes. Quel croc-en-jambe au chef ! En pleine campagne électorale ! Pourtant, Bertrand a été plus habile que ça : il a mis Johnson et Lesage dans le même panier. À un étudiant qui le priait de commenter l’utilisation que faisait son chef de la religion, il a répondu : “Je dis qu’il se fait des déclarations teintées de démagogie dans les deux camps.” “Vous admettez donc que monsieur Johnson est un démagogue ?” Reprends l’étudiant, impulsif. Bertrand élève la voix et réplique en détachant chaque syllabe : “Comme monsieur Lesage, qui ne cesse de répéter par toute la province que l’Union nationale est un parti de traîtres et de lâches parce que nous n’adoptons pas l’étatisation dans notre programme.” Au début de la campagne, Bertrand est parti du pied gauche à cause de son appui à la nationalisation. Ses prises de position subséquentes au sujet des caisses électorales cachées ou de la pureté démocratique ont ajouté à l’épaisseur de la glace qui existe déjà entre lui et son chef. Bertrand passe son temps à faire l’éloge de Paul Sauvé, à associer son nom à la réforme et à la lutte contre le favoritisme. Un jour, à Bedford, il met son parti en garde (et son chef par ricochet) : “Ou bien les partis accepteront de se réformer ou bien ils tomberont.” Bertrand prend bien garde de toujours associer les libéraux aux unionistes et Lesage à Johnson quand il pose au redresseur de torts. Personne n’est dupe. Sa cible est le chef qui, parfois, s’emporte et lâche à ses collaborateurs : “Bertrand, je mets ça dehors !” Sa colère tombe vite, car Johnson connaît très bien les risques d’une pareille opération. »

Le 11 novembre a lieu le premier débat des chefs télévisé au Canada. Guay et Gaudreau précisent que « Lesage arrive frais et dispos, alors que Daniel Johnson a consacré peu de temps à sa préparation. Résultat : alors que ce dernier avait besoin d’une bonne prestation pour convaincre l’électorat, il semble plutôt nerveux face à un Jean Lesage qui, selon la plupart des journalistes, offre une meilleure performance. »

Le gouvernement libéral de Jean Lesage est réélu lors de l’élection du 14 novembre 1962. Obtenant son meilleur résultat depuis 1927, le Parti libéral fait élire 63 députés avec 56 % des votes et l’Union nationale, 31 députés avec 42 % des votes. Il y a un député indépendant.

Résultats de l'élection québécoise de 1962 dans la circonscription de Missisquoi.

Musée virtuel d'histoire politique du Québec

Pierre Godin constate que « paradoxalement, ce n’est pas le chef vaincu, mais plutôt Jean-Jacques Bertrand qui tient le loup par les oreilles au lendemain de la défaite. Ses élans vertueux l’ont poussé, durant la campagne, à dénoncer son chef. Il s’est même rangé dans le camp libéral en appuyant, sans équivoque, la nationalisation. Le ressentiment grandit contre lui. Pour plusieurs militants, il est le principal responsable de la défaite. Il a sacrifié les intérêts électoraux de l’Union nationale à sa mission de réformateur. »

Pierre B. Berthelot explique que « cette deuxième défaite fait très mal à l’Union nationale. Depuis le congrès de 1961, tout allait de mal en pis. Des partisans de Jean-Jacques Bertrand ne s’étaient toujours pas ralliés à Daniel Johnson après sa victoire, le jugeant encore trop rattaché au passé. Certains d’entre eux avaient même ouvertement appuyé les mesures des libéraux (notamment la nationalisation de l’hydroélectricité). Des problèmes d’argent et d’organisation avaient aussi forcé l’Union nationale à ne pas présenter des candidats aux élections partielles qui s’étaient tenues après la course à la chefferie — renforçant son image de parti en déroute. Pour tenter de trouver une solution, un nouveau congrès est convoqué en décembre 1962. Lors de l’événement, une dizaine de députés rencontrent Daniel Johnson en privé pour lui exposer leurs problèmes. Ils lui demandent d’abandonner son style de chef jugé dépassé, trop agressif — trop à la Duplessis. Johnson remercie ses députés pour leurs suggestions, mais n’en tiendra pas compte. »

Photographie de Jean-Jacques Bertrand. 13 août 1966.

Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Photographe Antoine Desilets

Bertrand au fédéral ?

Pierre Godin soutient que « les conservateurs fédéraux se cherchent un chef de file québécois, le nouvel organisateur du parti pour le Québec, le sénateur Jacques Flynn, caresse un grand rêve : ressusciter le Parti conservateur d’avant Duplessis. Vu d’Ottawa, l’avenir de l’U.N. paraît insignifiant. Duplessis avait raison quand il disait : “L’Union nationale mourra avec moi”. La discorde Bertrand-Johnson est en train de tuer le parti. Il faut donc, selon le sénateur Flynn, réformer au plus vite l’aile conservatrice du parti fédéral. Quel chef idéal ferait Bertrand ! À Ottawa, le nom de Johnson est maintenant tabou. Entre lui et Diefenbaker, les ponts sont coupés […]. L’honnêteté intellectuelle de Bertrand et son excellente réputation politique le désignent d’emblée pour être l’intermédiaire et le paravent francophone. C’est vrai qu’il n’a pas l’étoffe d’un vrai leader, l’ambition, le goût des manœuvres et des coulisses ou des palabres de congrès, mais cette faiblesse n’est pas irrémédiable.

Le 21 novembre, la Presse canadienne diffuse une nouvelle étonnante : Jean-Jacques Bertrand a accepté de rallier le cabinet du premier ministre Diefenbaker. À titre de ministre associé de l’Agriculture, il aura la responsabilité des questions agricoles pour tout l’Est du Canada. On précise même que le député de Missisquoi briguera les suffrages dans la circonscription de Stanstead, lors des prochaines élections fédérales qui sont imminentes. Le lendemain, Douglas Fisher, le bouillant député néo-démocrate qui repousse et aime à la fois le Québec, interroge le chef tory. Pour toute réponse, il reçoit un sourire tremblotant du parkinsonien Diefenbaker. De son côté, Bertrand nie la rumeur.

L’avocat de Sweetsburg s’est ravisé après être venu à un cheveu de faire le saut au fédéral. […] L’étoile politique de John Diefenbaker est à son déclin, après seulement quatre années de pouvoir. Ses chances de réélection sont trop minces pour que Bertrand joue avec lui son va-tout. Il va plutôt placer son chef au pied du mur sur la question du renouveau de l’Union nationale. Ses déboires électoraux auront peut-être enfin indiqué à Johnson l’inefficacité politique de ses épouvantails duplessistes.